-

0~3歳の自宅保育がうまくいくコツを専門家と先輩ママが教えます!

お茶の水女子大学特任教授で、幼稚園教諭やこども園の園長なども務めてきた宮里暁美先生に「自宅保育」では、どんなことをするのがおすすめかについて話をうかがいました。今回は、宮里先生の専門家の目線と、先輩ママのリアルな目線の両方から、自宅保育のやりくりについてお届けします。

-

【専門家がアンサー!】自宅保育って? 3歳未満児は保育園に行く・行かない、どっちがいい?

お茶の水女子大学特任教授で、幼稚園教諭やこども園の園長なども務めてきた宮里暁美先生。3才未満の子どものママやパパが悩みがちな保育園に行く・行かない問題について、話をうかがいました

-

【見守ることが子どもの「好き」を伸ばす!】子どもの頃のこと、教えてください!第18回「画家 カマノレイコさん」

温かな色彩と筆致で、白猫のチャオ、黒猫のぐうちゃん、しましま猫のちふをはじめとする動物たちの日常を描く画家・カマノレイコさん。2016年から子育て中にイラストをSNSにアップする中、その優しい絵柄が多くの人のハートを射抜き、日本だけでなく世界からも注目を集めるように。今では、さまざまな企業からコラボグッズが販売される人気作家さんになりました。2024年7月には、チャオ、ぐうちゃん、ちふたちが暮らす村のできごとを描く初めてのフルカラーコミック『ひなた村の3匹』を刊行し、多くのファンに癒しを届けてくれました。そんなカマノさんに、子どもの頃のことや子育てについて聞いてみました。

-

子どもの「なぜ?」を見逃さない!教えたがりのお母さん先生

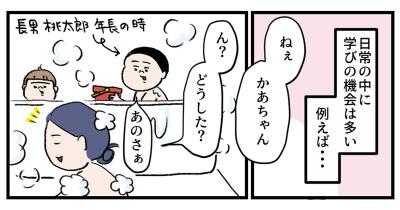

こんにちは、うえだしろこです!小学生男子二人の母です。私は理科が好きな子どもでした。息子も理科に興味を持ってくれたら嬉しいなぁと、長男 桃太郎(現在小6)が幼稚園くらいの頃から意識してやっていることを紹介します(^^)

-

『11ぴきのねことあほうどり』を紹介! <聞かせ屋。けいたろうのおやこ絵本さんぽ>

ヨメルバ編集部がセレクトした絵本を、聞かせ屋。けいたろうさんといっしょに掘り下げます。第五回は、なんだか不思議な笑える絵本『11ぴきのねことあほうどり』です。

-

上の子が中学受験生、下の子の遊びを我慢させるのか?

こんにちは、うえだしろこです!小学生男子二人の母です。長男 桃太郎(小6)は中学受験をするため、あまり遊んでいる暇はありません。今年のGWは最終日に塾のテストがあったため、遊びに行く予定は入れず猛勉強しておりました。そうしますと次男(小3)はせっかくの連休なのにとってもつまらない・・・そんな時の私の考えについてお話したいと思います。

-

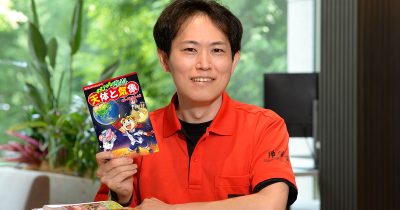

伸学会・菊池先生も注目! 学習まんが「のびーる」シリーズに「理科」が初登場

楽しくまんがを読みながら、基礎学力と知的好奇心を育むことができる角川まんが学習シリーズ「のびーる」シリーズ。今までの国語や社会といった教科に加え、10月9日には待望の理科ジャンルが初登場します!!

-

【“中学受験のプロ”が教える】子どもの「読解力」は家庭のチカラで育もう!

「読解力」は、テストで文章問題を読み解くために必要な能力だと思っていませんか? 「将来どんな仕事をするとしても、読解力は必要」と話すのは、SAPIXなどで講師をつとめ、現在は独自の読解メソッドで中学受験のコーチングを行っている齊藤美琴さん。読解力が役立つ場面や、子どもの読解力を育むために家庭でできることについて、お話を聞きました。

-

“中学受験のプロ”に聞く!国語力を鍛える「音読のススメ」

宿題の定番といえば、「音読」。子どもに「音読ってなんのためにやるの?」と問われたら、どんなふうに答えますか? 「音読は、国語の力を伸ばすためにぴったりの学習法」と話すのは、SAPIXなどで講師をつとめ、現在は独自の読解メソッドで中学受験のコーチングを行っている齊藤美琴さん。「音読」で養われる力について、詳しくお話を聞きました。

-

レゴ®ブロックで宇宙の自主学習をしよう!

レゴ®ブロックシリーズには、宇宙をテーマにしたセットがたくさんあるって知っていましたか? レゴ®ブロックの宇宙セットなら、宇宙飛行士やいろいろな星を自分で組み立てるから、宇宙のことがよりよくわかるんです♪ ということで、この記事ではレゴ®ブロックを使っておうちで宇宙が学べる自主学習・自由研究アイデアをご紹介します! 『角川の集める図鑑GET! 宇宙』から、組み立てるのがもっと楽しくなる研究ポイントも徹底解説!そして最後には、9月12日の「宇宙の日」にちなんだレゴ®ブロックと宇宙図鑑のセットがもらえちゃうスペシャルなキャンペーン情報も…!

-

【いまの夢は「宇宙の寺子屋」の先生になること】子どもの頃のこと、教えてください!第17回「宇宙飛行士 山崎直子」

日本で2人目の女性宇宙飛行士として、2010年にスペースシャトル「ディスカバリー号」に搭乗してミッションを行った山崎直子さん。現在は内閣府の委員やスペースポートジャパンの代表理事、宇宙教育のアドバイザーなど、宇宙をより身近する活動を続けています。好きなことを夢に掲げ、道を切り開いてきた山崎さんに、子どもの頃のお話を聞きました。

-

『ラチとらいおん』を紹介! <聞かせ屋。けいたろうのおやこ絵本さんぽ>

ヨメルバ編集部がセレクトした絵本を、聞かせ屋。けいたろうさんといっしょに掘り下げます。第四回は、普遍的なテーマを描いた人気絵本『ラチとらいおん』です。

-

【憧れの先生のように、わかりやすく楽しく、植物の魅力を伝えたい!】子どもの頃のこと、教えてください!第16回「植物観察家・植物生態写真家 鈴木純さん」

身近な植物の魅力を多くの人に伝えるべく、活動を続けている植物観察家・植物生態写真家の鈴木純さん。2022年に発売された『ゆるっと歩いて草や花を観察しよう!すごすぎる身近な植物の図鑑』は、公園の草木や街路樹など、まちなかで出会える身近な植物の驚くべき生態をテーマに、子どもから大人まで楽しめる観察例をまとめた図鑑で、子どもから大人まで幅広い層に人気の一冊です。同書で解説と写真を担当した鈴木さんは、植物が身近な環境で子ども時代を過ごしたのかと思えば、実は東京都の出身とのこと。そんな鈴木さんが、どのような子ども時代を過ごし、植物観察家・植物生態写真家として活動しているのかなどを聞いてみました。

-

《イベントレポート》N高×KADOKAWAコラボ講座「現役小説家に学ぶ! 創作の秘訣」を開催しました♪

2024年7月22日(月)に、 “創作に興味があるN高等学校・S高等学校“を対象に、『透明なルール』(4/24刊行)をはじめ、次々と児童文学のヒット作を生み出している小説家・佐藤いつ子さんを招いたオンライン講座「現役小説家に学ぶ! 創作の秘訣」を開催しました。

-

ご存じですか? ~成長期の小学生、ダイエットの危険

初潮前や思春期の、いわゆる成長期の子どもの極端なダイエットは、心身の健康に大きな影響を与えることをご存じでしょうか? ダイエットは多くの人の関心事ですが、年齢にふさわしくない「やせ願望」が低年齢化することには大変な危険が伴います。 コロナ禍での2021年の調査で、小学4~6年生の男女に「やせたいと思っていますか?」と聞いたところ、7割近くが「はい」と答えています(国立生育医療研究センター調査による)。しかし初潮前の女の子がダイエットによって失うかもしれない健康は、子どもの将来に渡る大問題になりかねません。ダイエットはメンタルの問題との結びつきが強いことや、親の目線から子どもにできることは何かを、思春期の摂食障害に詳しい鈴木眞理先生に教えていただきます。

-

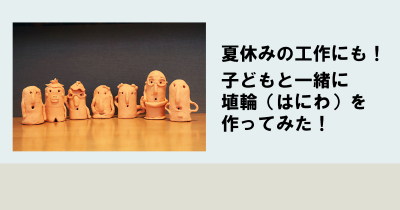

夏休みの工作にも! 子どもと一緒に埴輪(はにわ)を作ってみた!

小学生の子どもが、学校で埴輪(はにわ)のようなものを作って帰ってきたのを見て、楽しそうだったので家族で埴輪(はにわ)を作ってみました! 小4、年長、おとなが、しんけんに埴輪(はにわ)を作った結果・・・!

-

【目立ちたがりだった子ども時代の経験が今に生きている】子どもの頃のこと、教えてください!第15回「小説紹介クリエイター けんご」

100年以上前に発表された作品から、近年刊行されたばかりの新刊まで。5月28日に発売された『けんごの小説紹介 読書の沼に引きずり込む88冊』は「新しい物語との出会い」を求める方に向けて、小説紹介クリエイターとして活躍中のけんごさんが、国内外の多種多様な88冊の小説を紹介するという、画期的な一冊です。同書を書き下ろしたけんごさんは、読書とは無縁の少年時代を過ごしてきたからこそ、ご自身と同じ立場の若者たちに読書の素晴らしさを伝えたいと、さまざまな活動を続けています。そんなけんごさんに、子どもの頃の話などを聞いてみました。

-

夏休みの自宅学習や学校の授業の復習にぴったり! 「マインクラフト 学習ドリルシリーズ」で学力アップ!

夏休みは復習や予習するのに絶好のタイミングです! 復習と新学期の予習も兼ねて、「マインクラフト 学習ドリルシリーズ」を活用した自宅学習はいかがでしょうか? マインクラフトのMOBたちが次々に登場するので、ゲームの世界観を楽しみながら、飽きることなくドリルを進めていけますよ!

-

“中学受験のプロ”がすすめる読書習慣づくりに役立つ「シリーズもの」幼年童話

「読み聞かせから一人読みへとスムーズに移行するには、幼年童話のあたえ方が大事」と話すのは、SAPIXなどで講師をつとめ、現在は独自の読解メソッドで中学受験のコーチングを行っている齊藤美琴さん。子どもが読書習慣を身につけるきっかけとして、シリーズものの幼年童話をおすすめしています。今回は、子どもが読書習慣を身につけるために親ができることや、齊藤さんがおすすめするシリーズものの幼年童話について、お話を聞きました。

-

「親子で読む」から始めよう! “中学受験のプロ”が一人読みデビューにおすすめする「幼年童話」

「本が好きになってほしい」と願う親は多いもの。文字が読めるようになった子どもが、一人で本を楽しめるようになるには、どうしたらいいのでしょうか。SAPIXなどで講師をつとめ、現在は独自の読解メソッドで中学受験のコーチングを行っている齊藤美琴さんに、おすすめの「幼年童話」と、一人読みのサポート方法についてお話を聞きました。