-

鶴岡市立加茂水族館【山形県】 「角川の集める図鑑GET!とめぐる日本の水族館」第3回

鶴岡市立加茂水族館は、山形県鶴岡市内に位置する長い歴史のある水族館です。日本海に面した岬に立ち、クラゲをテーマにした展示で世界的にも有名です。愛称はクラゲドリーム館。常時60種以上のクラゲが展示される「クラネタリウム」では、円柱型のクラゲ水槽「クラゲチューブ」などクラゲ好きにはたまらない仕掛けがあふれています。

-

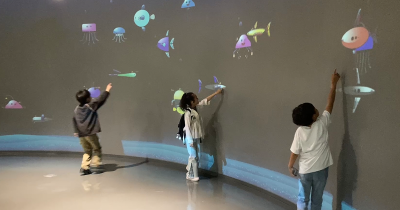

【子どもが楽しく学べる体験できる!】東京近郊の科学館10選

「科学館」というと、小学高学年が行くイメージがあるかもしれませんが、もっと小さい子どもでも楽しめるのを知っていましたか? 東京都内および近郊の神奈川・千葉には、キッズが遊びながら学べる科学館がいっぱいあります。各施設の展示物のなかには大迫力の映像で没入感を味わえたり、ゲーム感覚でアクティブに体を動かす体験コーナーもあります。クイズ形式の展示では、つい大人も夢中になっちゃいますよ。屋内施設なので雨の日でも関係なく過ごせるのもポイント。休日や夏休みなどの平日に親子で科学館にGO!

-

「ピタゴラスイッチ」「だんご3兄弟」を作った人、『佐藤雅彦展』開催中!【グッズ販売も】

2025年6月28日(土)、横浜美術館リニューアル記念展として「佐藤雅彦展 新しい×(作り方+分かり方)」が開幕しました。この展覧会では、佐藤氏が40年にわたって表現者/教育者として世に送り出したCM、広告、教育番組、著書、ゲームなどのコンテンツを紹介。彼が手掛けた、ちびっ子に大人気の「ピタゴラスイッチ」、パパ・ママにとっては懐かしい「バザールでござーる」「だんご3兄弟」「スコーン」「ポリンキー」などの創作活動の軌跡がたどれます。さらに「作り方を作る」をテーマに、そこから表現を生み出すことの大切さ、おもしろさを、展覧会を通して伝えてくれます。ぜひ親子で足を運び、お子さんの感性に刺激を与えてみては?

-

【第2回】実験のポイントは「比べてケンショウ」!? / 『理花のおかしな実験室(3)自由研究はあまくない!?』ダイジェスト

さっそくお菓子作り=実験に挑戦する二人。しかし試行錯誤の過程で、気持ちがだんだんすれ違い……? さらに、研究のまとめ方を調べに訪れた図書館で、事件が起こる!

-

『おひるね とんとん』を紹介! <聞かせ屋。けいたろうのおやこ絵本さんぽ>

今回は、聞かせ屋。けいたろうさんがおすすめする絵本を掘り下げます。第十五回は、保育園での寝かしつけを見事に描いた絵本『おひるね とんとん』です。

-

子連れ外食、経験値をためています|第2回 【おいしいものを探して、みなみへひがしへ 】

こんにちは、みやけです!小学1年生のヒガシくん(6歳)と、年少のミナミちゃん(3歳)の二児の母をしています。今回のテーマは「子連れの外食」について。

-

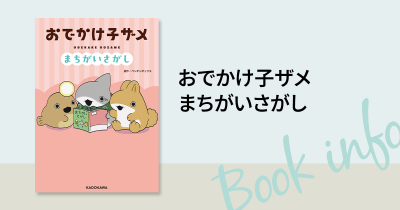

SNS発で大人気のアニメ「おでかけ子ザメ」がまちがいさがしの本に! 『おでかけ子ザメ まちがいさがし』発売!!

子ザメちゃんにいやされる!いろんなさがしあそびが楽しめるまちがいさがしの本が発売中です。SNS発で大人気のアニメ「おでかけ子ザメ」が、子どもから大人まで皆で楽しめるまちがいさがしの本になりました。アニメのシーンや、主人公の子ザメちゃんたち登場キャラクターのイラストを使った、様々な種類の「さがしあそび」を全30問掲載しています。この本のために描き下ろされた可愛いアニメイラストも見逃せません!

-

スペシャルふろくはちいかわのミニステショと缶ケースのセット! 『キャラぱふぇ ちいかわミニステショセット特大号』が新発売♪

かわいいキャラたちと、楽しいゲームの情報がいっぱいの本、『キャラぱふぇ ちいかわミニステショセット特大号』が発売中です!

-

身長を伸ばす運動とは【すごい身長の伸ばし方】ためし読み

「子どもは勝手に大きくなる」は大間違い! 身長は食事と生活習慣を変えればなりたいスタイルを目指せるかもしれない! 身長を伸ばすまったく新しいメソッド21を掲載した『1万5000人のデータに基づいた すごい身長の伸ばし方』をためし読み! ”身長外来”のパイオニアが効率的に身長を伸ばすメソッドを伝授します。

-

目指せおかたづけマスター! 時間のある夏休みに、マイクラでおかたづけ力をレベルアップ!

子どもたちが長く家にいる夏休みは、家での過ごし方を見直すチャンス。大人になっても苦手な人の多い「おかたづけ」を、子どものうちに楽しく身につけませんか?マインクラフトのキャラクターたちと一緒に、楽しくおかたづけの方法やコツを学べる本、『楽しく学んでレベルアップ! マインクラフト 自分でできるおかたづけ』を紹介します。

-

夏休みは魚を食べよう! さかなクンもビックリの食べたくなる魚図鑑が登場! 『魚屋の名物店主が教える おいしい魚まるみえ図鑑』

最近、魚を食べていますか? よく食べている魚のこと、どれだけ知っていますか?サバやマグロ、サケなど、お店や食卓で見かける「切り身」の向こう側には、知られざるドラマがあります。『魚屋の名物店主が教える おいしい魚まるみえ図鑑』では、そんなお店や食卓でおなじみの魚たちに加え、ちょっとめずらしい魚まで取り上げ、全74種の「おいしいヒミツ」をたっぷり紹介しています!

-

子どもと行きたい! 沖縄のホテル10選

夏に向けて、家族旅行を検討中のパパ・ママも多いはず。25年7月25日(金)に話題の新テーマパーク「ジャングリア沖縄」が開業を迎える今こそ、思い切って南国気分を満喫できる沖縄まで羽を伸ばしに行きませんか? そこでファミリーにぴったりの沖縄のリゾートホテルを探してみました。ここに挙げたほとんどのホテルがビーチでのアクティビティが豊富など、敷地内&周辺で一日中遊べますよ♪さらに今回は、一部のホテルが宿泊券などをプレゼント!!詳細は記事の最後にある応募フォームをチェックしてくださいね。

-

シリーズ累計20万部突破の最新作!『にゃんこ大戦争』で恐竜の世界を楽しく学べる学習書が登場!

学習参考書『にゃんこ大戦争でまなぶ!恐竜の世界』(監修:真鍋 真/ポノス株式会社)を発売いたします。Amazon.co.jp限定特典スペシャルシールつきも数量限定で販売『にゃんこ大戦争でまなぶ!恐竜の世界』2025年7月17日(木)発売

-

もふもふにゃんこ「mofusand」と一緒に、クイズで楽しく都道府県を学ぼう! いやされながら日本の地理がしっかり身につく本が登場!

人気のもふもふにゃんこ「mofusand」と一緒に、楽しみながら日本の地理を学べる本、『mofusand クイズで学ぶ47都道府県』が発売されました。

-

「まいごのたまご」シリーズ30万部突破記念! オリジナル<きょうりゅうカード>プレゼント!(配布書店様一覧あり)

「まいごのたまご」シリーズ30万部突破を記念して、全国の書店にてオリジナルの<きょうりゅうカード>を配布中です。ぜひ、お近くの書店にお越しください!

-

寝る子は本当に育つ【すごい身長の伸ばし方】ためし読み

「子どもは勝手に大きくなる」は大間違い! 身長は食事と生活習慣を変えればなりたいスタイルを目指せるかもしれない! 身長を伸ばすまったく新しいメソッド21を掲載した『1万5000人のデータに基づいた すごい身長の伸ばし方』をためし読み! ”身長外来”のパイオニアが効率的に身長を伸ばすメソッドを伝授します。

-

お笑いコンビ・ニッチェの江上敬子さんに聞く、子育てのこだわりとは? 学習まんが『ぶっ飛び☆理科でゴー!』感想も

多方面で活躍しつつ、家庭では二児の母親として育児にも励む、お笑いコンビ・ニッチェの江上敬子さん。日々、仕事と子育てに奮闘する江上さんに、“笑いながら読んでいるうちに「理科っておもしろい!」という気持ちが育つ”、小さいお子さんにぴったりの学習まんが『ぶっ飛び☆理科でゴー!』をご紹介。作品の内容にも触れていただきつつ、家庭でのお子さんとのエピソードや、自身の学習まんがに関する思い出などを伺いました。

-

KADOKAWAのちいかわの本

KADOKAWAのちいかわの本について最新刊情報やためし読みを紹介します!

-

【インタビュー】宗田理さんが本当に届けたかった新作。ぼくらシリーズ『ぼくらの秘密基地』を書かれた宗田律さんに聞く。2025年版の新たな「ぼくらの七日間戦争」の物語。

累計2000万部「ぼくらシリーズ」の最新作『ぼくらの秘密基地』が7月9日に発売されました。宗田理さんが2024年4月、95歳でお亡くなりになり、その思いを引き継いだご子息の宗田律さんが書かれた新作です。「七日間戦争」は中学1年の男子たちが廃工場に立てこもり、解放区を作る物語でした。新作では、女子だけの解放区を作る物語です。宗田律さんに新作を書かれた経緯や思いをお聞きしました。

-

【さがせる!あそべる!まなべる!】科学的知識に基づいた新しい探し絵本『きょうりゅうさがしえずかん』

人気イラストレーター・ツク之助さんによる絵本最新刊『きょうりゅうさがしえずかん』(作・絵:ツク之助 監修:G. Masukawa)が2025年7月9日(水)に発売!『おさかなさがしえずかん』(作・絵:さかなのおにいさん かわちゃん)、『こんちゅうさがしえずかん』(作・絵:横山拓彦 監修:丸山宗利)に続く人気シリーズの3冊目です。刊行を記念して、8月31日(日)までの期間限定で、シリーズの1冊を買うと『あいうえおポスター』がもらえる、応募者全員プレゼントキャンペーンを開催します。

-

改訂版 スキマに3分 5教科シャッフル まめおぼえ 中3 高校入試

- 編集:KADOKAWA 学習参考書編集部

- 監修:篠原 菊紀

- 監修:栄光ゼミナール(株式会社栄光)

- イラスト:たま

発売日:

試し読み