冬至《とうじ》

一年のなかで、昼の時間がもっとも短くなり、夜の時間がもっとも長くなるのが、この冬至の日。今年は12月21日です。

冬至の日にどれくらい昼が短くなるかというと、たとえば今年の場合、東京では朝の6時47分に日がのぼります。そして夕方の4時32分には日が沈んでしまいます。

そうすると、昼の時間は10時間足らず(約9時間45分)しかありません。14時間余り(約14時間15分)は夜です。昼夜の差は約4時間半で、1日24時間のうち、6割近くが夜ということになります。ずいぶん長いですね。

日が短いということは、そのぶん寒くなるということでもあり、冬至の日にはあたたかな陽の気を補うためのさまざまなならわしが行なわれてきました。

いったい、どんなならわしでしょう?

かぼちゃはお日さま

冬至といえば、かぼちゃ。冬至の日にかぼちゃを食べると、かぜをひかないという言いならわしがあります。

ほんとうは、かぼちゃは夏野菜のはずですが、包丁ですぱっと実を割ってみると、どうでしょう。中から、あざやかなオレンジ色が現われて、まるでお日さまのように見えませんか。

昼が短く、夜が長くなる冬至には陽の気が不足するからといって、昔の人は、太陽に見立てたかぼちゃをいただくことで、陽の気を補おうとしました。

かぼちゃの煮物も、やわらかくて味わい深いものですが、みそ汁の具に入れても、あたたまります。ちょっと甘くておいしいかぼちゃは、ビタミンA、C、Eなど栄養満点で、やっぱり冬至に欠かせません。

柚子湯《ゆずゆ》であたたまって

香りのいい柚子の実を湯船に浮かべ、ゆったりとお風呂に入る柚子湯も、冬至のお楽しみではないでしょうか。

柚子は、ひびやあかぎれに効くとも、かぜを防ぐともいわれます。

そんな柚子の実を、輪切りにすると、断面がちょうど日輪の模様になっています。さんさんと降りそそぐ日光のように、柚子の実がまばゆい黄色にかがやいて見えます。

かぼちゃ同様、太陽の力が弱まっているときに、陽の気を補う意味合いのあるならわしです。

【柚子湯の楽しみ方】

・まるごと入れる

丸い柚子をまるごと湯船に入れるのが、シンプルな方法。ぷかぷか浮かぶ柚子といっしょにお風呂に入っていると、ゆらゆら揺れる黄色い実を見ているだけで楽しい気分に。

つまようじで皮にいくつか穴をあけたり、少し皮に切り込みを入れたりすると、柚子の成分がお風呂にとけあって、香りもよくなります。

・カットする

柚子を半分にカット、もしくは輪切りにしてから湯船に入れる楽しみ方もあります。そうすると香りも成分もよく出てきます。

ただ、長く湯につかっているうちに、だんだん果肉や種がほぐれ、ぐずぐずになってお湯に浮いてくるので、あらかじめ種はとっておいたほうがよさそうです。

・袋に入れる

半分にカットしたり、輪切りにしたりした柚子を、ガーゼや、水切りネット、洗濯ネットなどに入れてから湯船に浮かべると、果肉が散らばらずに、柚子の成分や香りを楽しめます。

ひと手間かかりはしますが、お風呂のあとがきれいに済みます。湯船で柚子が見えづらくなるものの、柚子の香り袋と思えば、これもまた一興です。

そのほか、柚子の皮だけ浮かべたり、果肉の搾り汁をお湯に混ぜたり、柚子湯の楽しみ方もさまざまです。柚子の香りを楽しみながら、ゆったりつかって、体の芯からあたたまりますように。

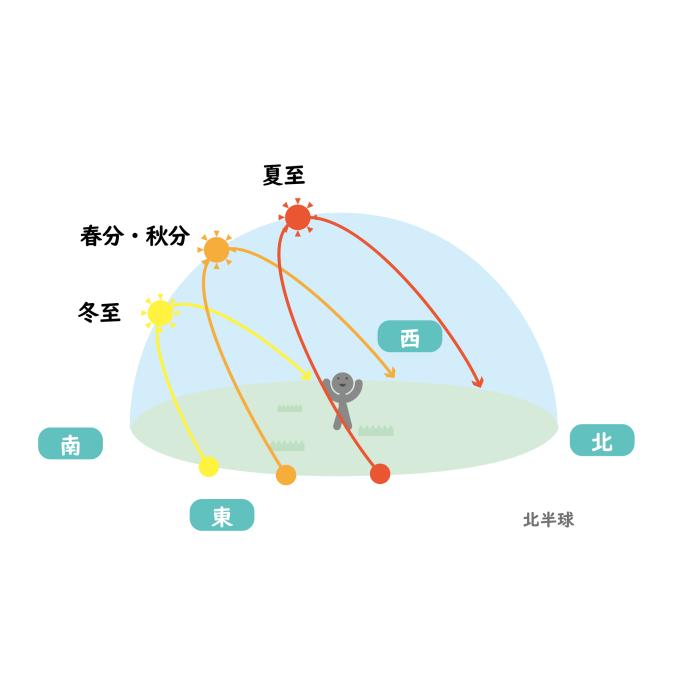

どうして昼がいちばん短くなるの?

地球は一年をかけて、太陽のまわりをぐるりと一周しますが、その周回コースのどこにいるかによって、地球へと降りそそぐ日光の当たり方が変わってきます。

そして、冬の北半球では日の当たらない時間が長くなります。

これは、地球がちょっぴり傾いた状態で太陽のまわりを回っているために起きる現象です。

冬の時期の地球は、南極が太陽のほうを向いて、北極が太陽にそっぽを向くような姿勢をとります。そのため、北半球にはあまり日が当たらず、冬至の日の昼夜の時間差が、約4時間半も生じることになりました。

一陽来復《いちようらいふく》

冬至は一年のなかで昼がいちばん短くなり、陽の力が弱まる半面、夜がいちばん長くなって、陰の力が強まる日です。なので、冬至は陰のきわまる日ともいわれます。

ということは、物は考えようですが、冬至の日を過ぎたら、まただんだんと昼の時間がのびて、陽の力が戻ってくるとも言えます。

陰きわまって、陽に転ず。

冬至のあとに少しすこし陽の気が満ちてくることを、一陽来復といいます。

さらに転じて、悪いことがつづいたあとには物事がよいほうへ向かう、という意味が、一陽来復という言葉に込められるようになりました。

季節の楽しみ

ここまで冬至のお話として、昼が短く、陽の力がよわまるから、かぼちゃや柚子などで陽の気を補うならわしを紹介してきました。

ただ、ふと思うのですが、陰がきわまる時期というのは、そんなによくないものなのでしょうか?

もちろん、からだの冷えは健康によくありませんから、からだをあたためることは大事です。ただ、古い時代からつづく知恵として陰陽というものがあり、陽も陰も世界の根本をなす理《ことわり》として位置づけられているのだとしたら、陰には陰の大事な役割があるのではないでしょうか。

冬の語源は「殖ゆ《ふゆ》」だという説があります。春に種をまき、夏に育み、秋に収穫し、一年の仕事を終えたときに冬がやってきます。

一年間働いてきて、力を出し切った心身は、冬の間いたわらなくてはなりません。また来年のために英気を養い、心身にエネルギーを蓄える時間が必要です。

そんな英気を養う=「殖ゆ」の季節が冬だとしたら、やはり大切な時間ではないでしょうか。陰の季節に、そっと静かに過ごして、よく休み、心身を整えておくことは意義深いように思われます。

陰がきわまるとされる冬至の日に、おいしいものをいただいたり、体の芯からあたたまったりして、『この冬は、心とからだをいたわって過ごそうかな』と思っていただけたなら何よりです。

参考文献:白井明大『日本の七十二候を楽しむ ─旧暦のある暮らし─ 増補新装版』(絵・有賀一広、KADOKAWA)、同『暮らしのならわし十二か月』(絵・有賀一広、飛鳥新社)

【プロフィール】

白井明大(しらい・あけひろ)

詩人。1970年生まれ。詩集に『心を縫う』(詩学社)、『生きようと生きるほうへ』(思潮社、第25回丸山豊記念現代詩賞)など。『日本の七十二候を楽しむ』(増補新装版、絵・有賀一広、KADOKAWA)が静かな旧暦ブームを呼んでベストセラーに。季節のうたを綴った絵本『えほん七十二候 はるなつあきふゆ めぐるぐる』(絵・くぼあやこ、講談社)や、春夏秋冬の童謡をたどる『歌声は贈りもの』(絵・辻恵子、歌・村松稔之、福音館書店)、詩画集『いまきみがきみであることを』(画・カシワイ、書肆侃々房)など著書多数。近著に、憲法の前文などを詩訳した『日本の憲法 最初の話』(KADOKAWA)、絵本『わたしは きめた 日本の憲法 最初の話』(絵・阿部海太、ほるぷ出版)