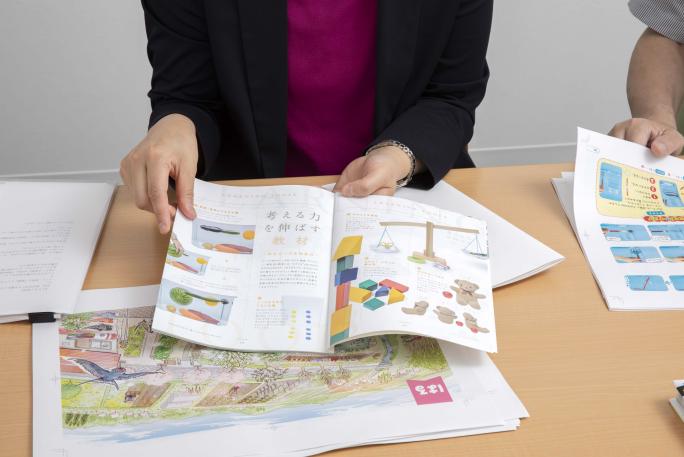

2025年7月に刊行された『角川の集める図鑑GET! ひらめく理科』。“身近な理科”をテーマに、理科に関するさまざまな現象をイラストや写真付きで解説しています。また、身近なものでできる実験や観察などをたくさん紹介し、子どもの好奇心を刺激するつくりになっています。そこで今回は、幼児教室伸芽会の飯田道郎先生と麻生尚子先生に、この図鑑を使って幼児期に理科脳を伸ばすコツや家庭での活用方法、さらに小学校受験対策についてお話を伺いました。

理科は生活の中で体験できる科目ナンバーワン!

――『ひらめく理科』をご覧いただいての率直なご感想を教えていただけますか。

麻生先生:昨年刊行された『あそべる算数』同様、写真が多くて楽しいですね。真似しやすい実験やクイズがちりばめられているので、「得た知識を誰かに自慢したくなる図鑑」という印象を持ちました。

伸芽会でも“物の浮き沈み”や“磁石”に関する授業を、実験を交えて行いますが、毎年大盛り上がりです。その際意識していることは、ただ「鉄は沈んで木は浮く」という暗記で終わりにしないこと。「じゃあ鉄と木を含む金づちはどうなるかな?」「同じ野菜でも糖度が違うとどうなるかな?」「沈む粘土をどうしたら浮かばせることができるかな?」という問いを出すのですが、そこで自分なりの答えを導き出せる子は、思考力が高く、小学校受験でもよい結果を出していると感じます。

――特に気に入ったページはありますか?

飯田先生:最後のページの分類早見表が素晴らしいですね。一般的に「何年生で何を学ぶ」など学年できっちり切ることが多い中、この図鑑は学年の目安はありつつも、生物、物理、地学などテーマ別で枝分かれして書いてあるので、親としても子どもの関心を広げやすいなと思いました。

理科はとても幅広いジャンルがありますが、実は家の中で誰でもできる実験が多い科目。そこに目をつけてらっしゃって、お料理やお手伝いなど、より身近に生活の中で体験できる仕掛けがたくさんあるのもいいですね。

幼児期に理科の関心を伸ばす秘訣は、理屈ではなく“びっくり体験”

――幼児期に、理科の興味関心を伸ばす秘訣はありますか?

麻生先生:幼児は必ずしも「なぜそうなるか」といった理由や理屈から入る必要はないと思っています。泥遊びや水遊びなどの体験をきっかけに「すごい!」「びっくりした」「やってみたい」といった自分なりの発見や納得をすることが、理科の学びにつながるのではないでしょうか。

飯田先生:幼児は視覚から入ると印象に残りやすいです。また、浮き沈みの実験でもそうですが、伸芽会の体験授業では、その場であえてすべての答えを見せすぎないようにしています。お家の中でその日やった実験を復習したり、疑問に思ったことを自分で調べたりした子は、しっかりと知識が定着していきます。

また、これまでの経験上、親御さんが理科に苦手意識がある場合、特に女の子は空気に敏感なので、親御さんの苦手意識をそのまま感じ取って「私も嫌い」となることが多いです。ですから、まずは親御さんの理科嫌いを克服して一緒に楽しみながら学ぶことが、お子さんを理科好きにさせることにつながるのではないでしょうか。この図鑑なら親御さんも理科が好きになること間違いなしです。

夏休みはぜひこの図鑑をアウトドア遊びのお供に!

――親子でこの図鑑を活用するアドバイスがあれば教えてください

麻生先生:たとえば、「ふくらむ食べもの大しゅうごう!」や「アイスクリームをつくってみよう!」など、お料理に関する実験もたくさん載っているので、お子さんと一緒に作って、観察して、その後一緒に美味しく食べると記憶に残りやすいと思います。あとは、お子さんに図鑑からクイズを出してもらって親御さんが答えるというのも、知識のアウトプットのよい体験になるのではないでしょうか。

飯田先生:麻生先生も話していましたが、写真が秀逸ですよね! たとえば、地層のページに実写の写真があるのも素晴らしいですし、「地震のしくみ」と地層を連動させている図鑑もあまり見ない気がします。「川から海へ流れる石」の写真で上流から下流に向けて石がどのように変わるかの写真が載っているのもいいですね。たとえば、この図鑑を持って、キャンプとかアウトドア遊びに行くと楽しいかもしれませんね。野外でする実験なんて、子どもにとって最高の思い出になるはずです。

取材・文=加藤朋美

書籍情報

「角川の集める図鑑GET!」シリーズは、創刊5周年を迎えました!