ヨメルバ会員のみなさんの「みんなどうしてる?」を調査!今回のテーマは“夏休みの宿題”について。

お子さんの夏休みといえば、避けては通れないのが「学校の宿題」ですよね。

今回は、ヨメルバ会員のうち小中学生のお子さんがいる方170人に、「夏休みの宿題について」のアンケート調査を行いました!どんな宿題があったのか、任意の宿題はやるorやらない?、自由研究のテーマや保護者の方のサポート方法など、調査結果をご紹介します。

【夏休みに関するアンケート調査結果】

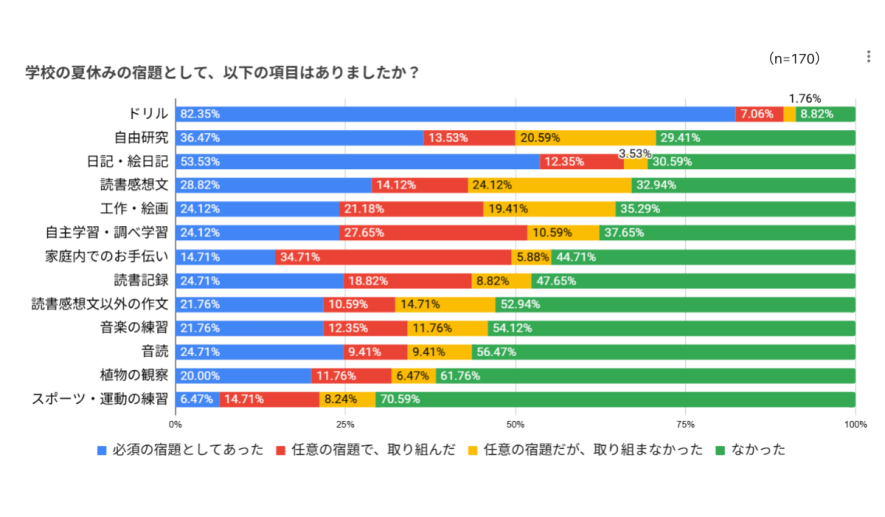

◆1.学校の夏休みの宿題として、どのような項目がありましたか?

まずは小学1年生から中学3年生までのお子さんがいる方を対象に、2025年の夏休み、学校からどのような宿題が出たかを聞きました。最も多かったのは「ドリル」で90%以上の方が、必須・または任意で宿題があったと回答しています。夏休みの宿題の定番といえば「自由研究」と「読書感想文」というイメージがありますが、「自由研究」は宿題としてあったと回答した方は7割で、必須だったのはその約半分という結果になりました。「読書感想文」も宿題として出されたという回答は67%で全体では4位でしたが、実際に取り組んだという回答は43%で、取り組んだ宿題の中では8位という結果になりました。

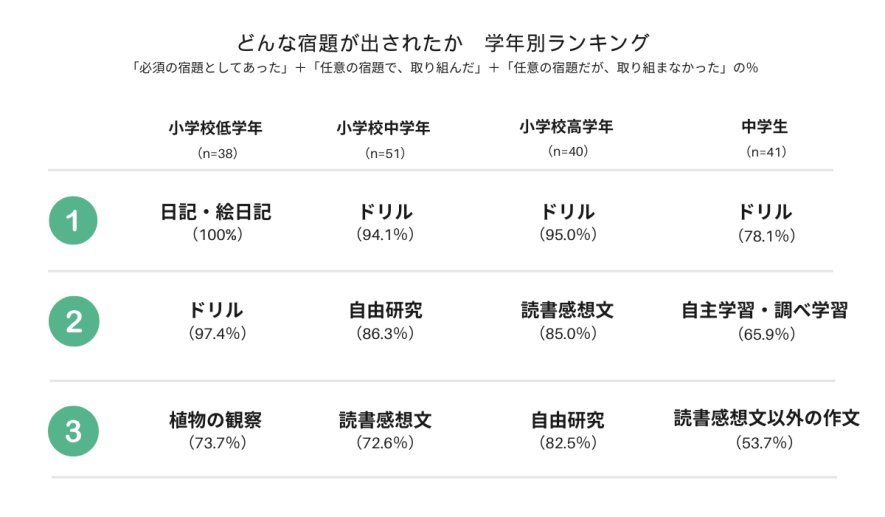

学年別に見てみると、小学校低学年では「日記・絵日記」が100%で、回答した38人全員がこの宿題があったという結果になりました。また小学校中学年以上との違いとして、「植物の観察」が3位と上位に入りました。中学年~高学年では「自由研究」「読書感想文」が上位に入っていますが、中学生以上になると「自主学習・調べ学習」が2位と、より「学習」に特化した宿題へと変化しているようです。これらの宿題をお子さんはどのように把握し、進めていったのでしょうか。

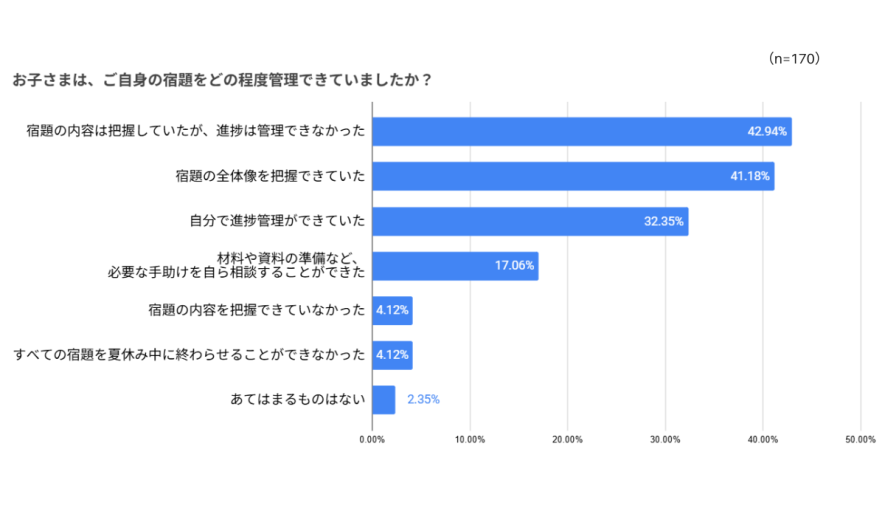

◆2.お子さんは、ご自身の宿題をどの程度管理できていましたか?

お子さんがどの程度宿題を管理できていたのか訊いてみると、4割以上の方が「宿題の内容は把握していたが、進捗は管理できなかった」と回答し、「自分で進捗管理ができていた」と回答された方より10%程多い結果になりました。お子さんの年齢にもよりますが、多種多様な宿題を、夏休み中にお子さん一人でやり遂げるのはなかなか難しいようです。そこで必要になってくるのが保護者の方のサポート。ヨメルバ会員の皆さんは、どのくらい、どのようにお子さんの宿題を手伝ったのでしょうか。

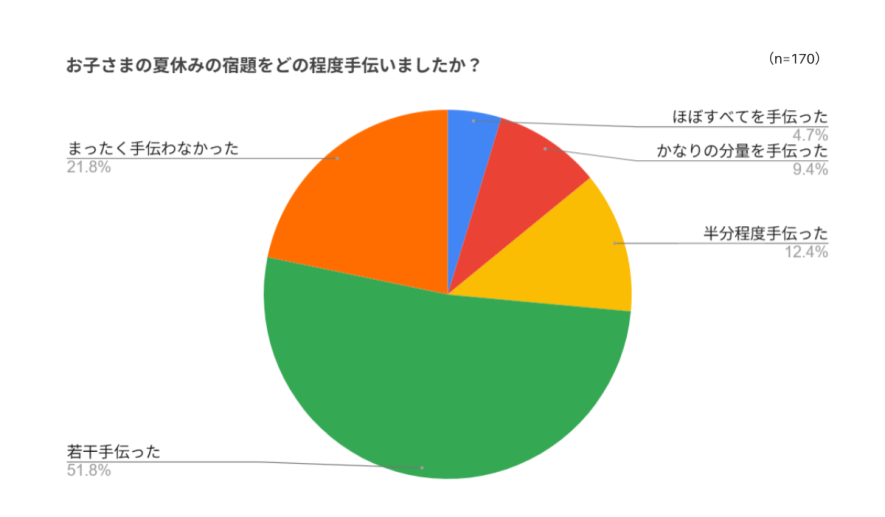

◆3.お子さんの夏休みの宿題をどの程度手伝いましたか?

まずはどの程度宿題を手伝ったかを伺ったところ、78.2%の方が何らかの形でお子さんの宿題を手伝ったと回答されました。半分以上手伝ったという方も26.5%と少なくない結果に。具体的にはどのようなことをサポートされたのでしょうか。

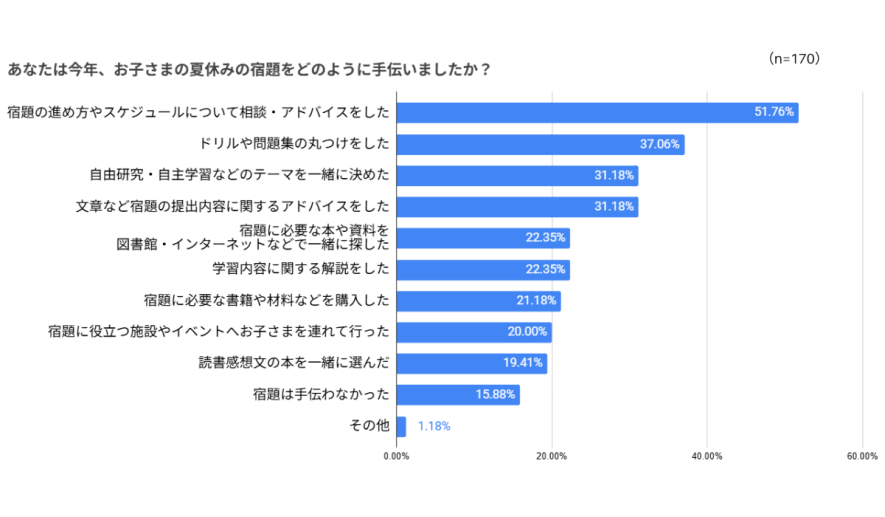

◆4.あなたは今年、お子さんの夏休みの宿題をどのように手伝いましたか?

最も多かったのは「宿題の進め方やスケジュールについて相談・アドバイスした」というもので、半分以上の方が回答されました。どの宿題をいつまでにやるか、時間がかかる宿題はどうやって進めるか、といった、お子さんにはなかなか難しい進捗管理の部分を手伝った保護者の方が多かったようです。また、出された宿題として最も多かった「ドリル」も保護者の方への影響が大きいようで、「ドリルや問題集の丸つけをした」という方も37%に上りました。

スケジュール管理に関しては「夏休みが終わるギリギリまで宿題に手をつけないので、最後の3日間は必死になって宿題を終わらせようとして一緒に巻き込まれます。出来れば夏休み最初の方で宿題をある程度進めて欲しいです。どうしたらスムーズに計画的に宿題を進めてくれるのか、教えて欲しいです。」というコメントもありました。一方で、早く進めたことが裏目に出たという意見も。「夏休みの楽しかったことを絵で描く宿題が出たので、忘れないうちに早くしてもらったけれど、あとからもっと楽しい思い出ができて、描くタイミングが難しいと思いました。」進め方やタイミングは、保護者の方にとっても大きな悩みのようです。

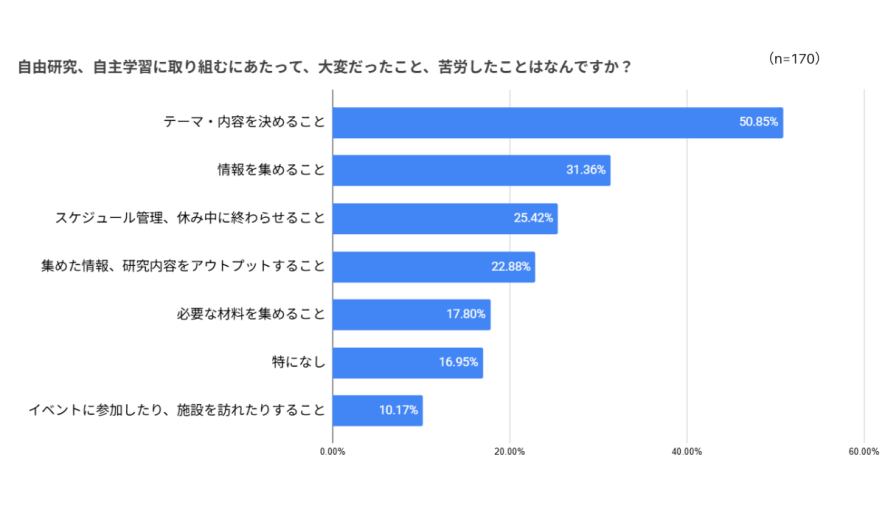

◆5.自由研究、自主学習に取り組むにあたって、大変だったこと、苦労したことはなんですか?

続いて、具体的な宿題についても調査を行いました。まずは自由研究・自主学習を行う際に大変だったこと、苦労したことを聞いたところ、「テーマ・内容を決めること」が半数以上で1位となりました。2位になった「情報を集めること」に関しては、「インターネットの情報を集めてまとめるだけだと、それなりに時間も労力もかかる割に、本当に質の良い学びになっているのか疑問に感じてしまいました。」というコメントも。どうやって情報を集めるか、どう学びにつなげるかというのは気になるポイントですよね。

◆6.自由研究・自主学習のテーマは?

実際にどのようなテーマで「自由研究・自主学習」に取り組んだかについても調査しました。

「スノードーム」「ハンディファン」「牛乳パックで作るガチャガチャ」などの工作や、「昆虫観察」「昆虫採集・標本作成」「豆苗の成長記録」といった自然の観察のほか、「酵素によって肉が柔らかくなる実験」「氷が溶ける速さの実験」などの実験を行った方もいらっしゃいました。また、「動物園の夏休みイベントに参加して、飼育員体験の記録を書く」「水族館の魚の種類や泳ぎ方について」「大阪関西万博に出展の企業や国の取り組みをまとめたり、レポートを書いたり」など、夏休み中のお出かけと絡めた研究をされた方も。

ヨメルバでも自由研究のテーマを紹介しているので、ぜひ来年以降の参考にしてくださいね。

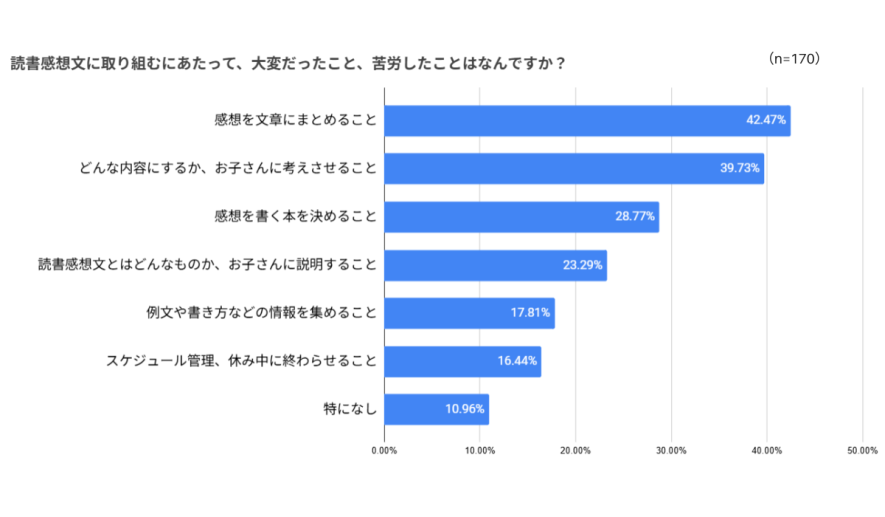

◆7.読書感想文に取り組むにあたって、大変だったこと、苦労したことはなんですか?

読書感想文に関しても大変だったこと、苦労したことを調査しました。自由研究と異なり、「感想を文章にまとめること」が1位となり、「感想を書く本を決めること」を上回りました。

「とにかく読書感想文を仕上げるのに時間がかかりました。学校でそこまで文を書く練習をしていなかったこともあり、構成や文作りがとっても大変でした。ある程度学校で練習や慣れがいると思います。」や、「子どもは本を読むことは大好きなのですが、読書感想文を書くことがまだ1人では出来ないので、私も何度も子どもが寝たあとに本を読み返しました。子どもにも何回か読んでもらい、感想を聞いたり特に記憶に残っていることなどを聞き出し、要約することが大変でした。そして、低学年のときより原稿用紙の枚数が増えるので内容を深めて書くのに苦労しました。まだまだ一緒に取り組む必要があると感じました。」など、本が好きで読むことはできても、内容を考えてアウトプットすることの難しさについてコメントされた方が多くいらっしゃいました。

読書感想文の書き方のコツや本の選び方については、ぜひ以下の記事もご覧ください。

◆8.お子さんの夏休みの宿題や家庭学習に関して、お悩みや大変だったエピソードなど

最後に、夏休みの宿題に関するエピソードもご紹介します。

「ほとんど宿題がないような状態だったので、1学期の復習を個々にやるしかない形だったのが不安だった。」

「本人のレベルより難しいドリルを使うと、解けなくてすぐ嫌になってしまうので、ちょうど良い難易度のドリルを探すことと、子供の気分をのせる事が難しかった。」

宿題が多いのも大変ですが、少なすぎても不安ですよね。お子さんの学年やレベルに合ったドリルを探すのが大変、という声も。

「たくさん時間があるからとやりたい事を見つけて刺繍や昆虫の標本作りに挑戦。自分自身で調べて標本作りに励んでいましたが、途中経過のクワガタを部屋に出しっぱなしにしていて何度も母が心臓止まりそうになりました。ですが、何日もかけてしっかり完成させていて感心しました!」

昆虫採集や標本づくりは人気の自由研究ですが、お母さんには刺激が強かったようです。お子さんがやりたいことに取り組めた素敵なエピソードです。

以上、“夏休みの宿題”についての調査結果をご紹介しました。まだまだ先ではありますが、ぜひ来年の参考にしてみてくださいね。

調査概要

ヨメルバ会員を対象に 2025年9月1日~9月30日にインターネット上で実施。有効回答数455件のうち、小中学生のお子さんを持つ170件の結果を掲載。