好奇心が育ち、達成感が得られる!子どものためのはじめてのお料理本『よくできました! 一生役立つ! はじめてのこどもキッチン』の選りすぐりのレシピを紹介!

<はじめてならまずは、ごはんをたいてみよう!>

ごはんがたけるようになると、ふりかけをかけたり、なっとうをかけたり、自分でおなかをみたすことができる! これってすごいことだよね。大人になってからも、ずっとずーっと役立つからぜひおぼえてね。

ごはん

お米は、お水がすき通るまであらうと、たき上あがったときにつやつやになって、かおりもいいよ!

ーーーーー ー <道具>ーー ーー ー

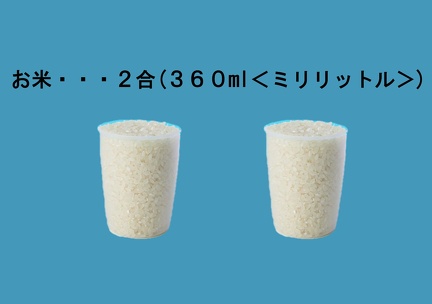

<ざいりょう(作りやすい分量)>

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ーーー ーーーーはかるーーー ーーーー

① 計量カップにたっぷりと米を入れる。

② ゆびでたいらにならし、2合分はかってざるに入れる。

ーーーーーーーあらうーーーーーーーー

③ ②のざるをボウルにかさね、水をそそぐ。

④ 米の上までたっぷりと水を入れたら、すぐにざるを上げて水を切る。水はながす。

⑤ またボウルにざるをかさね、水をそそぎ、指先を広ひろげてぐるぐると10 回くらいかきまぜる。

ざるを上げて水を切きってながす。これを 3 回くらいくりかえす。

⑥ 水がすき通とおったら、ざるを上げ、水をよく切る。

ーーーーーーーーたくーーーーーーーー

⑦ すいはんきの内がまに米を入れ、2 合の目盛もりまで水を入れ、30分おく。

⑧ すいはんボタンをおす。

ーーーーーーーまぜるーーーーーーーー

⑨ たき上がったら、やけどしないように気をつけてふたをあける。

しゃもじで下のほうからさっくりと、全体をまぜる。

おいしいごはん、たけたかな? ごはんがたけるようになったら、『よくできました!一生役立つ!はじめてのこどもキッチン』にのっているのっけごはんやおむすびにもチャレンジしてみてね。

※本には、やさいやくだもののひょうがついていて、ダウンロードもできます!

プリントしてかべにはったり、スマホにほぞんしてお買い物に役立てたりしてくださいね。

「食」への関心がさらに高まる! おはなし①

お米はどうやってできるの?

お米を作るには、たくさんの手間と時間がかかります。それを知ることで、いつものごはんがよりおいしく、大切に思えてきます。

※作業の時期は、地域によってちがいます。

『春』

お米作りは、3~4月ごろ、お米の「たね(たねもみ)」をえらぶことからはじまります。「たね」をしお水につけるとしずむ、みがつまった「たね」だけをえらぶのです。

つぎは、「なえ」作り。はこに土とひりょうを入れ、「たね」をまき、ビニールハウスなどでおんどをちょうせいしながら、大事にそだてて「なえ」にします。

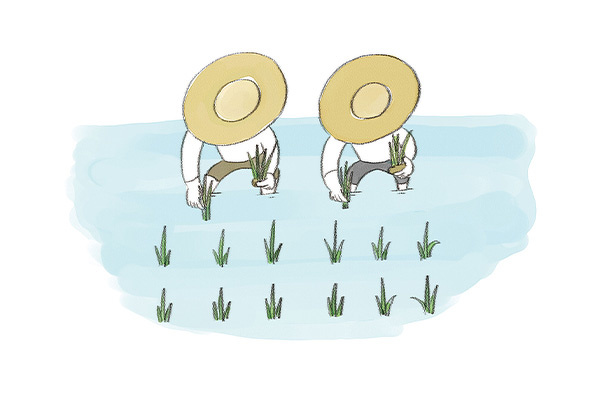

そして5月、いよいよ田うえの時期。田たんぼに水を入れ、土がどろっとするまでかきまぜて、たいらにならしたら、じゅんびオッケー。「田うえ」専用のきかい(田うえき)をつかって、田んぼに「なえ」をうえていきます。

『夏』

田んぼにうえた「なえ」は、「いね」という名前にかわります。「いね」を元気にそだてるために、やることはたくさん。一番大事なのは、水の管理です。田んぼの水が少なくなったら水を入れ、多すぎるときは水をぬき、こまめにちょうせいします。雑草をぬいたり、害虫をとったりもします。

7月、「いね」があるていどそだってきたら、田んぼの水をぬいて土をかわかし、土に空気を通します。これは、「いね」のねっこをそだて、「いね」をじょうぶにそだてるためです。

『秋』

9月、「いなほ」が、よくふくらんでたれさがり、黄金色になったら、「いねかり」の時期。コンバインというきかいで「いね」をかり、「いね」から「もみ」をとります。

つぎに、もみをかんそうさせ、「もみすりき」というきかいで、からをとってから「お米」にします。そのまま食べれば「玄米」、食べやすくするために「精米」という作業で、ひょうめんをけずったものが「白米」です。

ふだん食べているお米は、農家の人たちのはたらきや、太陽や雨、土などの、自然の力によって、長い時間をかけて作られています。ほかの野菜や肉、魚だって、同じこと。「ありがとう」の気持ちをもって、大事に食べましょう。