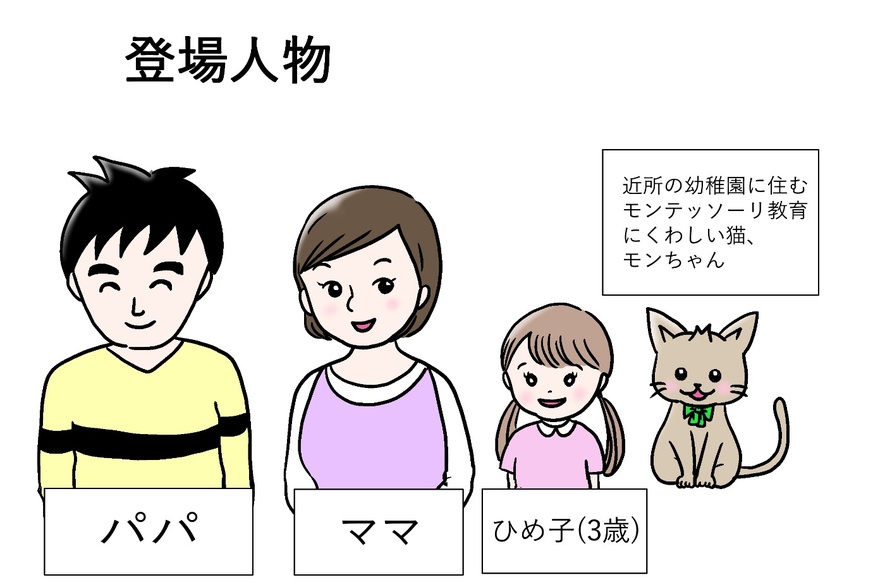

前回は、ひもを結ぶということをお伝えしました。今回は、ひもや糸を使って、「縫ったり」「通したり」という活動についてお届します。自分の目と手をうまく協応させなくてはできず、根気や集中力も必要とします。

【縫う】

小さな穴に、細い針を通す。「縫いさし」と呼ばれる活動は、幼児期の子どもにとって、最も難易度の高い活動の1つといっても過言ではありません。モンテッソーリ教育の第一人者であった故・相良敦子先生も、著書の中でくりかえし、「就学前に身につけておきたい動き」として「縫う」「切る」「折る」「貼る」をあげています。このような細かい作業は、モンテッソーリ教育では「目と手の協応」のお仕事と言われています。

目と手の協応とは、目から入った情報を、身体を動かす運動機能と連携すること。それをくり返すことにより、子どもの器用さへとつながります。手先が器用になることだけが目的ではなく、思い通りに動く指先を手に入れることでの自信、集中力にもつながると考えられています。

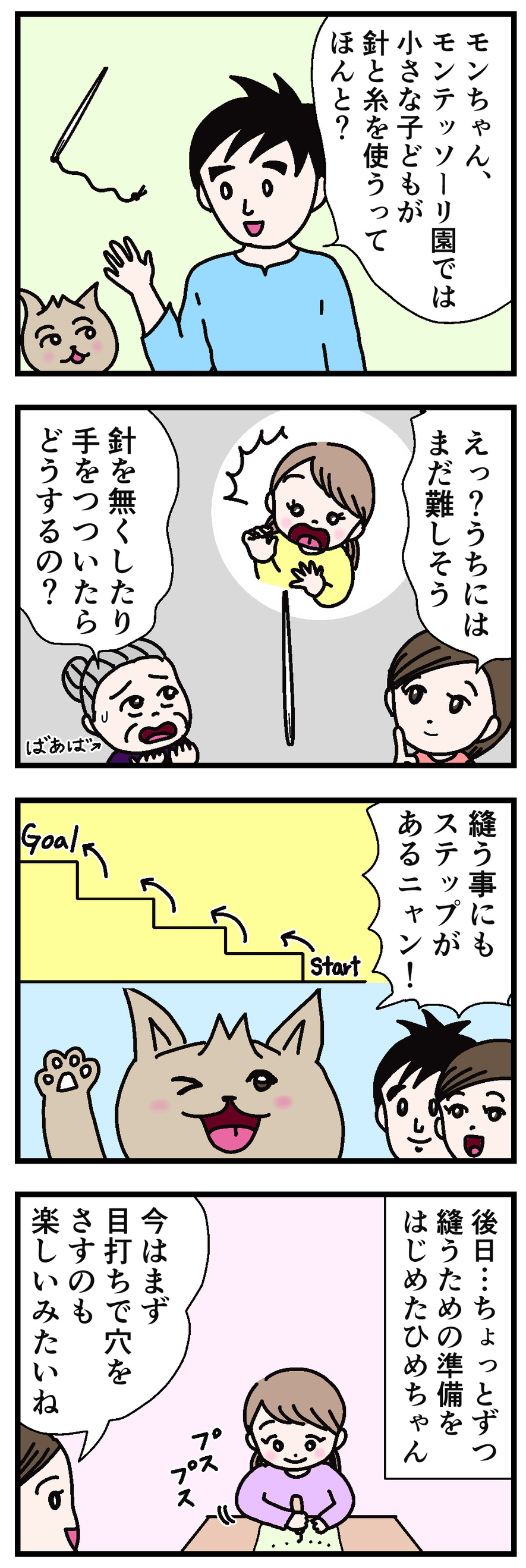

【スモールステップで考えよう!】

これまでにくりかえしお伝えしてきたように、何事にもスモールステップがあります。それまで何も練習してきていない子どもに、とつぜん針と糸を渡しても難しいので、少しずつすすめていきましょう!