子どもの塾の成績が思うように伸びないと、「通っている塾が合っていないのかも?」と感じることがあるかもしれません。転塾すべき? それとも今の塾で続けるべき? SAPIXなどで講師を務め、現在は中学受験のコーチングを行っている齊藤美琴さんに、中学受験における「転塾」の考え方についてお話を聞きました。

※これまでの連載はコチラから

なぜ転塾したい? まずは理由を整理しよう

新学期を迎え、定期的なテストに加えて公開模試も増えてくるこの時期は、「転塾」の相談が増えるときです。子どもの成績が伸び悩み、SNSやママ友から他の塾の魅力的な話を見聞きすると、「もしかしたら通っている塾が合っていないのかな」「他の塾のほうがいいのかも」と思うことがあるかもしれません。しかし、親の不安や不満を解消するための転塾は、いい結果に結びつかないことが多いものです。転塾が頭をよぎったら、まず、なぜ転塾しようと思ったのかを整理してみましょう。

その問題は変えられる? 変えられない?

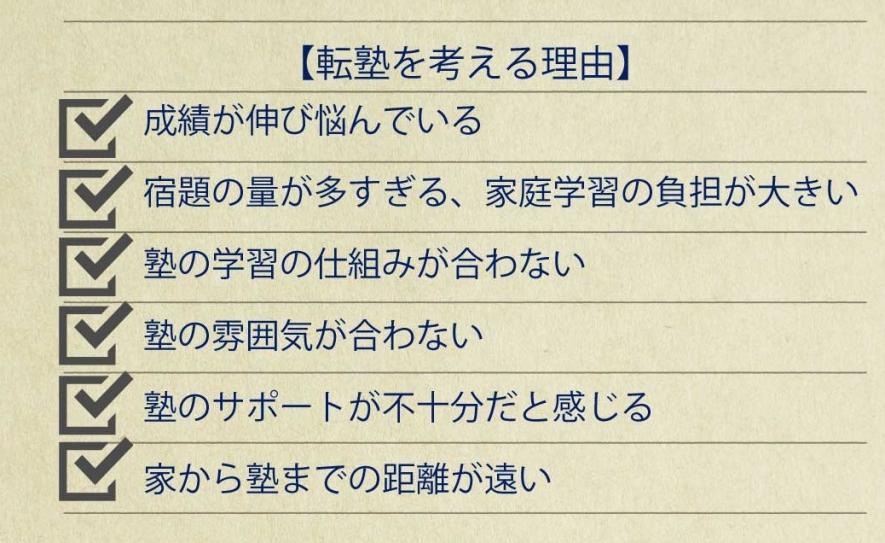

転塾を考えるきっかけとしてよく耳にするのが、次のような理由です。

こうした問題は、転塾すれば解決するのでしょうか? ひとつずつ考えてみましょう。

成績が伸び悩んでいる

「このままでは受からないかも……」という漠然とした不安から転塾するのは、あまりおすすめしません。評判が高い塾に行けば必ず成績が上がるわけではありません。成績の伸び悩みが気になるときは、まず家庭学習の進め方を見直しましょう。

- 宿題の量が多すぎる、家庭学習の負担が大きい

宿題の量が合わず、家庭学習の負担が大きいと感じている場合は、子どもがどんなふうに家庭学習に取り組んでいるかを確認しましょう。家庭学習でまず何をすべきか、塾に優先順位を確認してもいいでしょう。

- 塾の学習の仕組みが合わない

塾の仕組みが、家庭の学習環境にマッチしていない場合もあります。たとえば、授業と家庭学習で同じテキスト・プリントを使う塾もあれば、テキストを分けている塾もあります。プリントの続きを進めるほうが取り組みやすい子どももいれば、テキストの方が整理しやすいと感じる家庭もあるでしょう。また、予習必須か、復習が中心かなどの違いもあります。こうした仕組みと、子ども一人で家庭学習に取り組むのか、親が頻繁に声かけできるかなどの学習環境がマッチしていない場合は、転塾するメリットがあると考えられます。

- 塾の雰囲気が合わない

子どもが勉強以外の人間関係などで塾に行き渋っている場合は、まずは塾に相談し、子どもに希望を確認した上で、本人の意思を尊重して判断しましょう。また、成績順の座席やクラス替えテストによる入れ替えなどを嫌がって行き渋る子どももいます。この場合、転塾によってのびのびと学習できるケースもあります。

- 塾のサポートが不十分だと感じる

保護者と頻繁に面談の機会を設ける塾もあれば、6年生になるまで親とはほぼコミュニケーションをとらない塾もあります。より細やかなサポートを求めているなら、親から塾に相談してみましょう。

- 家から塾までの距離が遠い

通塾にかかる時間は、家庭での学習時間のとりにくさに影響します。家庭学習の時間を確保したい、または生活リズムを改善したいのであれば、より近い塾への転塾によって解決する可能性があります。一方、合格実績を求めて遠方の塾への転塾を考えている場合は、子どもの負担増加を考慮しましょう。

塾への相談はためらわないで

課題の洗い出しができたら、通っている塾に、今抱えている悩みが解決できるかを相談しましょう。不満に感じていることの裏には、その塾の指導方針や理念があるかもしれません。塾から納得のいく回答が得られれば、慣れた環境で学習を継続できます。

塾に相談する前にぜひしてほしいのが、相談内容と感情を整理することです。不満をぶつけるよりも、聞きたいことを明確にするほうが、実りの多い相談になります。また、事前に子どものノートやプリントをチェックして、子どもの様子に変化があるかも確認しておきましょう。

聞きたいこと、お願いしたいことを具体的にして相談できるといいですね。たとえば、次のように話してみてください。

「最近、成績が伸び悩んでいるのですが、塾での授業は集中して受けているでしょうか?」

「家で勉強にとりかかるのが遅くて困っています。先生から声をかけてみてもらえますか?」

電話や面談で相談することもできますが、メールでの相談を受けている塾であれば、ぜひ活用してみて下さい。文字にすると相談内容がより明確になり、感情も整理できます。メールの最後に「これについて回答できる先生からメールか電話でお返事ください」「〇〇先生からのお返事を希望します」などと書き添えると、相談したい先生から回答を得られます。

いざ相談してみると、サポートが不十分だと感じていた塾との会話が弾んだ、子どもをよく見てくれていると気づいたという話はよく聞きます。6年生になると、塾に通う回数が増えて、子どもと先生の関わりはますます増えていきます。安易に塾を変えるより、今通っている塾の先生との距離を縮めたほうが、長期的にみて子どものためになることもあるのです。

子どもとの対話は親の「質問力」がカギ

塾への相談と並行して、子どもにも今通っている塾をどう思っているか聞いてみましょう。

子どもとの対話は、親の質問力がカギを握ります。焦ると詰問口調になりやすいので、できれば日ごろから授業後に「今日は何を教わったの?」「先生、授業でどんな雑談してた?」など、子どもが答えやすい質問をしておけるといいですね。

子どもの口が重いようなら、ふだん塾のフォローをしていない家族が子どもと話すのも一案です。いつも母親が通塾をフォローしているなら、聞き手を変えて父親やきょうだいから「最近、塾はどう?」と聞くと、思いがけない本音が引き出せることも。「塾が楽しい」という答えが返ってきたら、その気持ちを大切にしましょう。転塾に踏み切るときは、必ず子どもと合意したうえで進めましょう。

転塾のメリット・デメリットは?

改めて、転塾によるメリットとデメリットを考えてみましょう。

- 転塾のメリット

① 子どもや家庭の生活スタイルにマッチした仕組みの塾に通える

② 自分に合う仕組みになり、学習モチベーションが上がる場合がある

- 転塾のデメリット

① カリキュラムの抜け漏れが出る

② 抜け漏れを補うために家庭学習が増える可能性がある

③ 子どもが新しい塾に慣れるまで時間がかかる場合がある

新しい環境に慣れるまで、ある程度の時間が必要な子どももいます。また、転塾によってカリキュラムの抜け漏れが出て、家庭学習の負荷が増える可能性もあります。子どもも親も「リスクを背負って転塾する」という気持ちで臨みましょう。

裏を返していえば、こうしたデメリットより「子どもに合う仕組みの塾に通える」メリットのほうが大きい場合は、転塾する意味があるということです。転塾先は、評判や合格実績だけで判断せず、子どもの性格と合う仕組みかどうかを最優先に検討しましょう。

転塾先には、必ず事前に子どもと足を運んで

子どもに合う塾を探すときに役に立つのが、講習や体験授業です。参加できない場合は、その塾の公開模試を受けてみるのもいいですね。候補の校舎には必ず子どもとともに足を運び、子どもに塾の雰囲気を体感してもらいましょう。

参加後は、子どもに率直な塾の印象を聞いてみてください。「好き/嫌い」「今の塾がいい/新しい塾がいいかも」などの感想が出てくるはずです。新しい塾にネガティブな印象を持っていたり、「今の塾のほうがいい」という言葉が出たりしたときは、一度立ち止まったほうがいいですね。塾に通うのは子どもですから、子どもの気持ちを尊重して、今の塾、もしくは他の塾で問題解決の方法を探しましょう。

転塾リミットの目安は「5年生の夏まで」

多くの塾では5年生の夏から秋にかけて、「歴史」の授業が始まります。歴史は、塾によって進度が大きく異なるカリキュラムのひとつです。転塾に伴うフォローの負担を考えると、歴史の授業が始まる5年生の夏までが、転塾するリミットだと考えられます。

5年生の夏以降に子どもが塾での学習につらさを抱えているときは、勇気ある撤退も選択肢に入れつつ考えられるといいですね。中学受験から撤退し、英語学習に方針転換した家庭もあります。また、5年生までは集団塾で知識をインプットし、6年生から個別塾に戦略的に切り替える家庭もあります。いずれの場合も、子どもの意思は確認したうえで進めましょう。

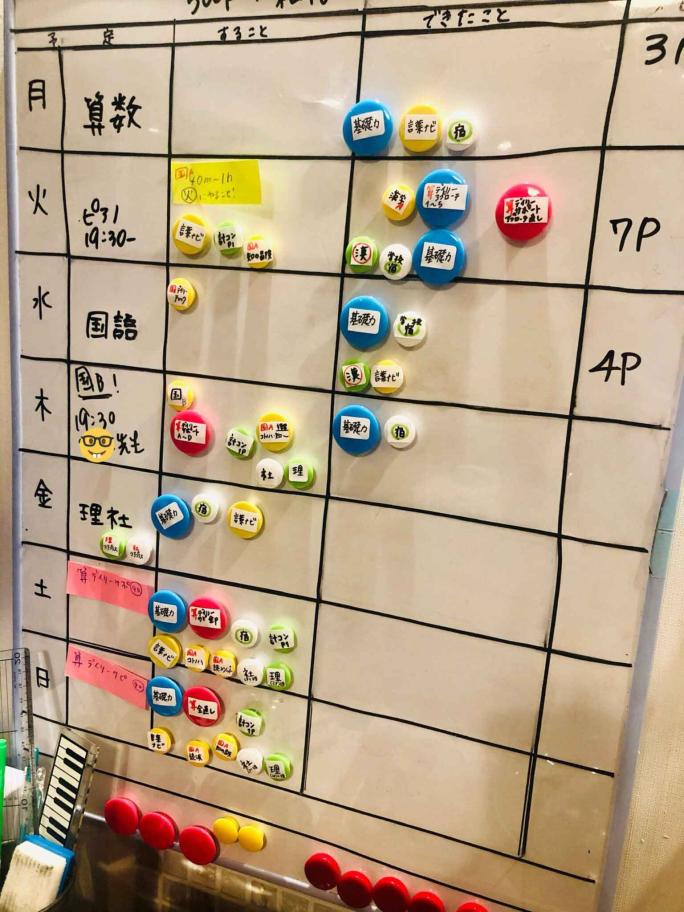

転塾後の生活は“見える化”して伝えよう

こうしたステップを踏まえたうえで転塾を決断したら、転塾後の過ごし方を子どもに共有しましょう。子どもは大人より、見通しを立てるのが苦手です。通塾日数や曜日、テストの回数や宿題の量などを見える化すると、子ども自身が把握しやすくなります。ホワイトボードに週間スケジュールを書き出すのもいいですね。「次の塾はもっと楽しいよ」などの安易な約束はせず、塾の仕組みが変わり、慣れるまで時間がかかるかもしれないことは話しておきましょう。事実を伝えることが、子どもの安心につながります。

子どもにとってより良い道を見つけよう

3〜4年間という限られた期間での転塾は、できるだけ慎重に考えたいものです。塾に通うのは子どもです。そして、塾の先生は中学受験のプロであり、味方です。SNSや口コミより、わが子をよく知る塾の先生を頼るほうが、より有益な情報が得られます。今回ご紹介したことは理想論かもしれませんが、中学受験の進め方に正解はありません。選択に迷ったときは、どんな中学受験にしたいのかを考えてみてください。子どもと対話して、塾を信じて、子どもにとってより良い道を見つけていきましょう。

取材・文 三東社

写真:PIXTA

プロフィール

齊藤美琴

中学受験のコーチングをメインに、教科指導、幼稚園・小学校受験の相談など、家庭の力を引き出すレッスンを行う。SAPIXの個別指導部門・プリバート東京教室での国語科専任講師、ジャック幼児教育研究所(四谷教室)での講師を経てフリーランスとして独立。読解トレーニングときめ細かい学習コーチングに定評がある。2022年に渋谷ヒカリエ8階のシェア型書店に『みこと書店』をオープン。PICCOLITA(ピッコリータ)代表。