日本で2人目の女性宇宙飛行士として、2010年にスペースシャトル「ディスカバリー号」に搭乗してミッションを行った山崎直子さん。現在は内閣府の委員やスペースポートジャパンの代表理事、宇宙教育のアドバイザーなど、宇宙をより身近にする活動を続けています。好きなことを夢に掲げ、道を切り開いてきた山崎さんに、子どもの頃のお話を聞きました。

【プロフィール】

山崎直子

千葉県松戸市生まれ。東京大学大学院修士課程(航空宇宙工学専攻)を修了後、1996年よりNASDA(宇宙開発事業団・現JAXA)に勤務。2001年、宇宙飛行士として認定され、2010年4月5日、スペースシャトル・ディスカバリー号に搭乗し、国際宇宙ステーション組立補給ミッションSTS-131に従事。2011年にJAXAを退職。現在は、内閣府宇宙政策委員会委員、一般社団法人Space Port Japan代表理事、日本宇宙少年団(YAC)理事長、宙ツーリズム推進協議会理事、アースショット賞評議員などを務める。

のんびり屋で、ちょっぴりガンコな子ども時代

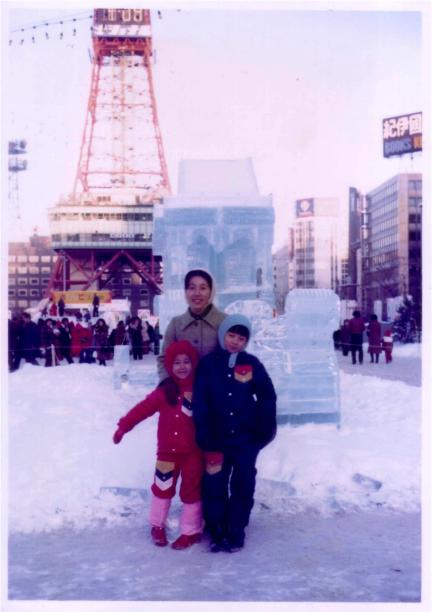

千葉県松戸市で生まれ、父親の転勤で幼少のころ北海道札幌市に引っ越しました。ですから私の原体験は、雪国・札幌のイメージ。家族や友達と雪だるまやかまくらをつくったり、雪合戦をしたりしていました。

じつは、小さいころは、よく抱っこやおんぶをせがむ子どもだったそうです。あまりにも頻繁に抱っこやおんぶを求めるので、「こんなに歩かなくて大丈夫かな」と両親は思っていたそうです。今思えば、抱っこやおんぶをしてもらうと、視線が高くなって、ふだんとは違う風景が見られて楽しかったんでしょうね。両親には申し訳ないことをしましたが、抱っこやおんぶをしてもらったことが、安心感につながっていたと思います。

札幌市内にて

小学校2年生のとき、「星を観る会」に家族で参加して、生まれて初めて天体望遠鏡をのぞきました。夜空に浮かぶ月のクレーターはくっきりとしていて、土星の輪っかもはっきり見えました。自分の目で見て、本物に触れた体験は、心の“宝箱”に残るのでしょうね。「すごい!」と、とにかく感動したことを今でもよく覚えています。

公園や校庭で遊ぶのが好きな子どもで、絵を描いたり、工作をしたりといったひとり遊びもよくしていました。兄といっしょに、アニメ『宇宙戦艦ヤマト』『銀河鉄道999』もよく観ていました。

のんびりした性格だったようですが、ちょっぴりガンコな一面もあったようです。あるとき、セミが孵化しそうだと気づいた私は、孵化する瞬間を見たいと、毛布をかぶって朝まで粘っていたそうです。「もう遅いし、そろそろいいんじゃない?」と親に言われても、その瞬間がどうしても見たくて、ずっと起きて観察していました。両親は、私がどうしてもやりたいといったことは、いつも受け止めて、見守ってくれていました。

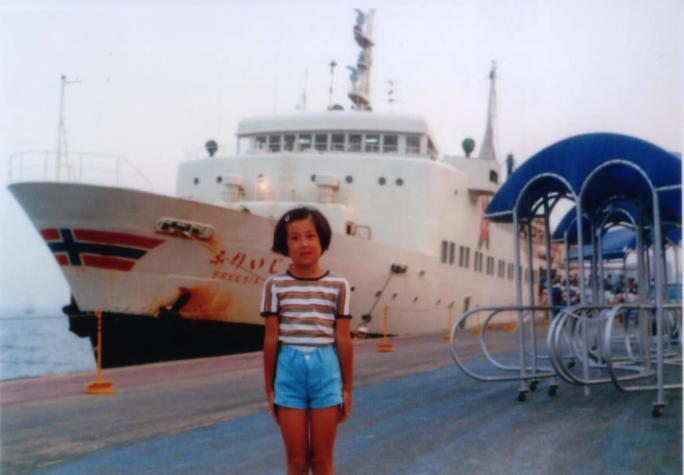

小学校時代

猛反対する両親を説得して実現したアメリカ留学

小学校の理科の授業で、宇宙について先生がこんな話をしていました。

《宇宙の始まりはビッグバン。宇宙のかけらが集まって地球ができ、私たち人間も生まれました。いわば人間は、夜空に輝く星の“きょうだい”。私たちはみんな、“宇宙の子”なのです》

この言葉に、強く胸を打たれました。こうした思い出もあったからか、小学校のころは「学校の先生になりたい」と作文に書いていました。スペースシャトル初飛行の前でしたから、「宇宙飛行士」なんて想像もつかなかったんです。

視野が広がったのは、小学校を卒業した春休みのこと。家族で行った家の近くのラーメン店に、サリーをまとったインド系の女性が訪れていました。私がサリーの美しさに目を奪われていると、女性が私のところにきてにっこり笑って、「世界は広いのよ。がんばって」。この出来事が、英語や海外に興味を持つきっかけだったように思います。

中学に入学してからは、アメリカの女の子と文通をしていました。英語の手紙をやりとりするのは、とても刺激的で楽しかったですね。「いつかは留学したい」と思うようになったのもこのころです。大学院に入って、そろそろ実現したいと家族に持ちかけましたが、両親から猛反対されました。

それまで両親は、私がしたいと言ったことは、「まあ、しょうがないわね」と、挑戦をいつも見守ってくれていました。でも、留学だけはものすごく反対された。今になってみれば、両親が反対した気持ちもよくわかります。湾岸戦争が勃発したあとで国際情勢が不安定なときでしたし、今のようにインターネットを介して気軽に連絡がとれるわけでもありませんでした。不安要素をあげればキリがなく、両親が心配したのも当然だったと思います。

でも私は、「留学したい」という気持ちをどうしても諦められませんでした。そこで、留学や奨学金制度について大学院や図書館で調べたり、留学した先輩に話を聞いたりして、自分ができることはなんでもやりました。まずロータリー国際親善奨学生の資格を得て、留学先で困ったときに相談できる環境と費用の目処をつけました。次に、「なぜ留学が必要なのか」という両親の問いに答えられるように、最先端の宇宙工学が学べる設備が整った留学先をリサーチして、入学許可を取得しました。両親を説得するための材料を自分で集めて、納得してもらったことは、私にとってとても大きな経験になりました。最後は両親も「がんばってらっしゃい」と背中を押してくれました。

大学院留学中。ケネディ宇宙センター

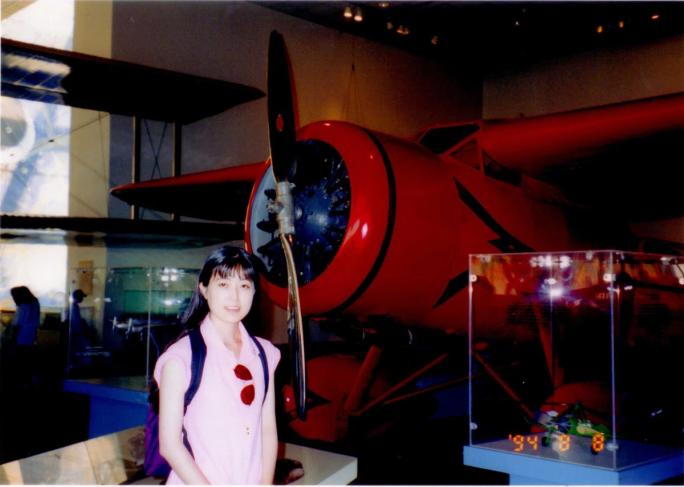

大学院留学中。スミソニアン博物館

宇宙では、地球こそが特別な存在

国・文化が異なるさまざまな人たちとともに学んだ留学生活は、JAXAでエンジニアとして勤務していたときや、宇宙飛行士として訓練しているときにも、大いに役立ちました。宇宙飛行は、宇宙飛行士だけでなく、インストラクターや地上管制官、技術者など、さまざまな国からきた人たちのチームワークで成り立っている、まさに「国際協力」の場です。国と国との関係は一筋縄にはいきませんが、それぞれの立場がありつつも、お互いをリスペクトし合う。そんな関係があるからこそ、宇宙を目指してともに力を合わせることができるのです。

集合写真 ©︎NASA

キューポラ内 ©︎NASA

宇宙は、私にとって子どものころからの「憧れの場所」でした。でも、宇宙に行ってみて、その考えは180度変わりました。とにかく広く、まっ暗な宇宙のなかで、青く輝く地球は、本当に美しかった。宇宙では、地球のほうが、むしろ特別な存在なんだと感じました。

宇宙から地球に戻って、重力の存在にも感動しましたし、風が吹いて、緑の香りがして、空気のおいしさにも心が動きました。当たり前だと思っているこの日常が、本当にありがたいことなのだと再確認しました。

現在は、宇宙教育のアドバイザーなど、さまざまな人たちに宇宙をより身近に感じてもらうための活動をしています。松本零士先生から恐れ多くも引き継いだ、日本宇宙少年団(YAC)の理事長としての活動もそのひとつ。子どもたちは「宇宙に行ってみたい」「地球を守りたい」と純粋な思いを抱いています。そんな子どもが増えるのはとてもうれしいこと。宇宙は決して特別な場所ではなく、私たちが生きている世界の延長線上にある。そんなふうに感じる人が一人でも増えてくれたらと思っています。

近年、宇宙飛行は夢の世界ではなく、現実のものになりつつあります。国、JAXAの宇宙飛行士を引き続き応援するとともに、民間から宇宙に行く人も、どんどん増えてほしいですね。「宇宙飛行士」という言葉がなくなる日も、そう遠くないかもしれません。「宇宙で働く料理人」「宇宙で働くエンジニア」「宇宙で働く美容師」など、仕事の場がたまたま宇宙である、という未来が、近い将来やってくるかもしれません。

ゆくゆくは、月の上に寺子屋をつくるのが私のいまの夢。世界中から集まった子どもたちと一緒に、月で地球を眺めながら、宇宙、そして地球のことを学ぶ場をつくれたらと思っています。

取材・文:三東社

書籍情報

監修: 吉川 真 ストーリー: フロッグ まんが: ホットブラッドソウルズ

- 【定価】

- 1,078円(本体980円+税)

- 【発売日】

- 【サイズ】

- 四六判

- 【ISBN】

- 9784041128718