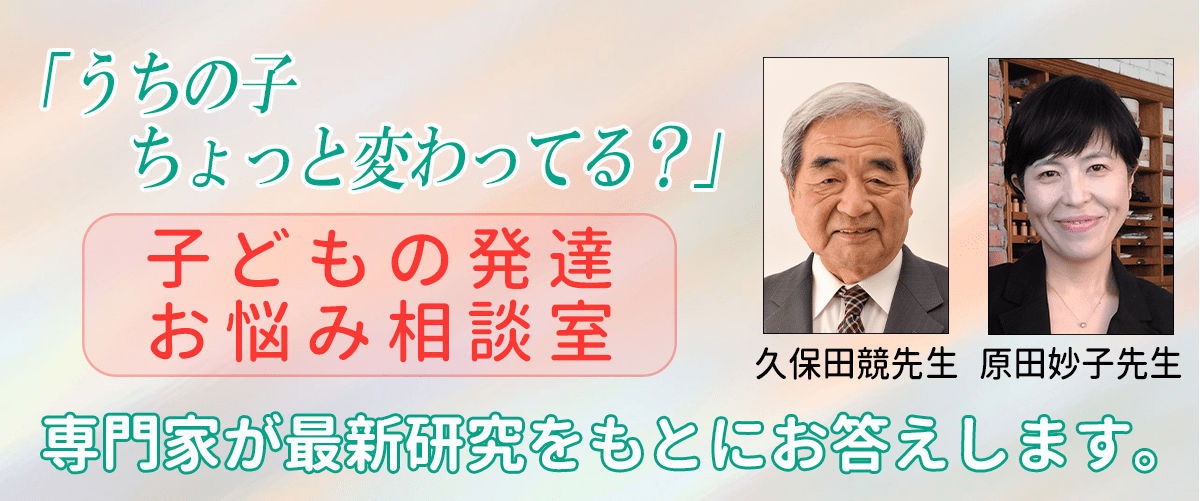

みなさまが、小学生以下のお子さまを育てていて、「うちの子ちょっと変わってる?」と思い、お子さまの発達などに関してご心配になっていること、お悩みになっていること、お気づきになったことなどについて、脳科学者の久保田競先生と、その弟子で児童発達研究者の原田妙子先生が児童の脳や発達の最新研究をもとに回答します。「うちの子ちょっと変わってる?」子どもの発達お悩み相談室はこちらから

Q24:やっとトイレトレーニングを始めた5歳の娘、来年の小学校入学までにオムツが外せるの?

■家族状況

あきもも(相談したい子の母、30代後半)、娘(相談したい子、5歳。)

暮らしているのは私と相談の娘5歳。近くに一回目の離婚した旦那と長男20歳と次男14歳。次男はたまに泊まりにきます。2回目の元旦那(娘の父親)が近くにいるので度々会っています。娘は4人兄妹の一番下です。複雑な家庭環境です。

■ご相談

今娘は5歳6ヶ月でやっとトイレトレーニングをスタートさせる事が出来ました。それまでは嫌がって全くスタートが切れなかったので大きな一歩です。

しかし気分が乗れば自ら進んでトイレへ行くのですが、何かに夢中になっていると忘れて漏らすので、失敗する確率が高いです。うんちは不思議とトイレ成功率が高いのですが、おしっこはまだまだです。トイレが成功したら可愛いシールをボードに貼れると最初は喜び頑張っていましたが、今では失敗確率が上がってきています。

来年小学校に入学するし、こちらはすごく焦っていますが娘は何処吹く風という感じ。待機児童なのもあり今は家庭保育中なのでのんびり構えながらやっていますが、オムツがはずれるのかがとても心配です。

トイレトレーニングパンツ型のオムツにしたのですが、オムツやズボンがビシャビシャになっても娘はお知らせしてくれません。気持ち悪くないのかなとこちらが驚く始末です。

他は何でも1人で出来るし、私にもすごく気を使ってくれて、優しくてお話も上手くて、福祉や近所の大人の方も驚くくらい発達が早いのですが、オムツだけが外れず困っています。

A. 専門家の回答

集団保育を経験することで、トイレだけでなく、多くのことが学べます。

小学校入学までにオムツ外しを

トイレトレーニングの開始が5歳というのは、ちょっと遅い気がします。少しお話ができるようになり、意思が伝えられるようになる2〜3歳の夏に始めることが多いようです。もちろん、お子さんのタイプや、どうしても本人が嫌がるといったこともあるでしょうから、お子さんの状態に合わせて進めるのがよいでしょう。

ただ、あきももさんが心配されているように、小学校に入ってもまだオムツ、というお子さんはあまりいないので、それまでには外したいところです。

保育園が無理なら幼稚園に

ご相談によると、娘さんは待機児童ということで、保育園の空きがなく家庭保育をされているということでしょうか。それなら今すぐにでも幼稚園に入園させるなど、子ども同士の中で過ごす時間を作られることをおすすめします。

子どもの発達では、特に、社会性が芽生える4歳頃には同じ年齢の子どもたちと遊ぶことで、◯◯ちゃんといると楽しい、自分も◯◯ちゃんのようになりたい、と思うものです。

もし娘さんが幼稚園や保育園に通っていれば、お友達がトイレに行く様子を見て、自分だけオムツをしていることに違和感を感じたでしょう。少なくとも5歳までトイレトレーニングが始められなかった、ということはなかったかもしれません。他の子の目があれば、お漏らしして恥ずかしい、という気持ちになったのではないでしょうか。

大人とだけ付き合っていても人付き合いは学べない

さて、娘さんはお話も上手で近所の方も驚くほど発達が早い、とのことですが、関わる相手が大人の場合はうまくやっていける、ということではないでしょうか。大人は子どもが話しやすい話題をふったり、子どもの機嫌を損ねないように気をつかって付き合うことができます。

ところが、子どもはつまらないと遊んでくれませんし、何かこちらがきついことを言えば泣いてしまいます。

子ども同士で遊ぶことで社会性が育まれる

例えば、「ごっこ遊び」は架空の設定を理解して相手の気持ちを想像しながらやりとりを楽しむ遊びです。積み木をアイスに見立てて「これ、アイスクリームね。ペロペロ、おいしい! ◯◯ちゃんも食べる?」と言われた時に、うまく理解して「ありがとう。おいしい! ペロペロ」などとやることが要求されます。その時、「それ、積み木だよ?」なんて言ってしまうと、遊びが成立しません(ちなみにこれは、相手の気持ちを読むのが苦手なASDのお子さんにありがちな行動です)。

そうやって子ども同士の世界観の中で遊ぶことで、社会性が伸びていくのです。

就学前に集団保育を!

たまに自分の子どもかわいさに、「小学校入学まではずっと家でみていたい」と家庭保育を考える方がいますが、やめた方がいいでしょう。閉じられた空間で、いくら素晴らしい育児法を実践されても、社会に出て同年代の子どもたちと交わった方が、ずっと多くのことを吸収できます。

それでも大家族が機能していたふた昔ほど前だったら、家でも、きょうだいやいとこなど、同世代の子どもたちと過ごす時間はたくさんあったから良かったのかもしれません。

核家族の今、できるだけ早めに集団保育に入れた方がいいと思います。最初の集団生活が小学校というのでは、あまりに遅すぎます。娘さんが小学校に入学して、いきなり大勢の同い年の子どもたちと出会ってとまどわないように、どうか今すぐに、入れる幼稚園を探して入園させてあげてください。それがオムツ外しの近道でもあります。

久保田競先生

1932年大阪生まれ。

東京大学医学部卒業後、同大学院で脳神経生理学を学ぶ。米国留学で最先端の研究を身につけ、帰国後は京都大学霊長類研究所で教授・所長を歴任。

『バカはなおせる 脳を鍛える習慣、悪くする習慣』『天才脳を育てる3・4・5歳教育』『あなたの脳が9割変わる!超「朝活」法』等、脳に関する著書多数。

原田妙子先生

福岡大学体育学部修士課程卒業後、久保田競に師事し博士号取得。海外特別研究員としてフランス国立科学研究センター(College France CNRS)認知行動生理学研究室、パリ第六大学 脳イメージング・運動制御研究室を経て、現在は浜松医科大学 子どものこころの発達研究センターの助教。専門は子どもの脳機能発達。