日本さかな検定(愛称ととけん)1級に史上最年少で合格した日本一お魚が大好きな伊藤柚貴くんに日本のお魚の魅力を教えてもらおう!

自分の住む街にはどんなお魚がいるのだろう?

季節ごとにおいしさの違うお魚をどのように食べたらおいしいのかな?

柚貴くんといっしょにお魚研究していきます!(毎月1回更新予定)

こんにちは!伊藤柚貴です!

今回は、おうちにいながら「お魚」を楽しめるお取り寄せをしてみました!

「魚の直売所UONTED」というサイト(ぼくのおススメ!)内の、『印束商店』という長崎県で獲れた新鮮で美味しいお魚を取り扱っているお魚屋さんで購入しました!

※購入時に、ウロコや内臓などを取ってもらうことも希望できますが、ぼくはいつも「ウロコも内臓もそのままで送ってください!」と頼んでいます。

早速翌日に届いたお魚がこちらです。

\\ジャジャーン!//今回は、このようなお魚セットを買ってみました!

・ヒゲオオメハタ…3匹

・オニカサゴ…2匹

・マコガレイ…1匹

・ワニゴチ…1匹

どれも美味しいお魚なうえ、ぼくがまだ食べたことのないヒゲオオメハタも入っていたからこのセットを選んだので、すごく楽しみです!!

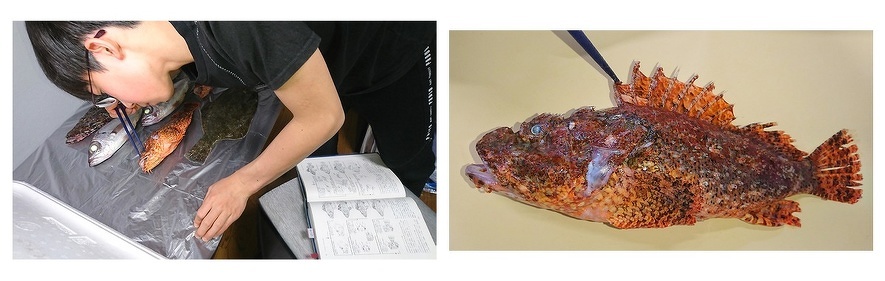

まずは同定という作業をします。同定とは、ひれや模様などの特徴から種類を特定することです。今回は、パッと見ですがこのオニカサゴがイヌカサゴのようにも見えたので念入りに調べました。そして涙骨(るいこつ)や模様の違いなどから、やはり「オニカサゴ」だと認識しました。

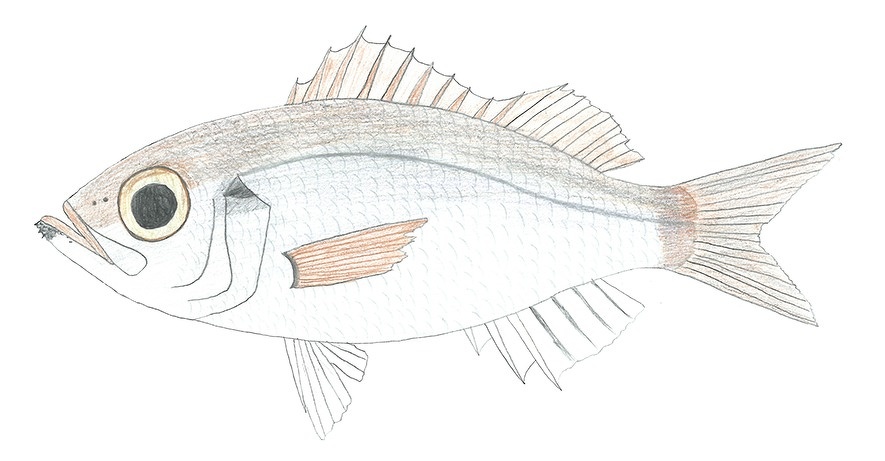

【ヒゲオオメハタ・長崎県】ホタルジャコ科

あごにヒゲのようなトゲが沢山あるのでヒゲオオメハタといいます。「ハタ」といってもハタの仲間ではなく、「じゃこ天」の最上級の原料とされるホタルジャコの仲間です。

この仲間には、超高級魚で有名なアカムツ(別名:ノドグロ)もいます。赤色の「赤むつ」がいるのに対し、オオメハタの仲間は、全体的に銀白色なので、「白むつ」と呼ばれます。また、目が大きいので鹿児島では「目を張る→めばる」とも呼ばれます。やや深場にすむ魚なので、深海漁が盛んな地域では、安くておいしい魚として人気です。

【オニカサゴ・長崎県産】フサカサゴ科

鬼のような見た目をしているのでオニカサゴといいます。同じフサカサゴ科の中には、専門の釣り船が出るほど人気があり、別名が“鬼カサゴ”という「イズカサゴ」もいるのですが、この種が本当のオニカサゴです。また、「オニオコゼ」もいるのでちょっとややこしいですね(^_^;)

フサカサゴの仲間には、体中に皮弁(ひべん)という皮膚が変化してヒラヒラしたものがたくさんあります。

※オニカサゴもイズカサゴも、頭や背びれ、尻びれ、腹びれのトゲに毒があるので、調理する際は先にトゲのあるひれをキッチンバサミで切り取ってからさばきましょう!

しかし身に毒はなく、“鬼”とつくけれど、なんと身は白くプリップリで弾力が強く甘みがあって、やさしい味です。

【マコガレイ・長崎県産】カレイ科

美味しくて、さばきやすいのでぼくの大好きなカレイです。しかし、こちら福岡の市場ではマコガレイを見かけることはほとんどなくて、カレイといえばマガレイやムシガレイというくらい福岡では珍しい魚のようです。そんなマコガレイは、やはり刺身が極上です。ほかにも天ぷらやムニエルもおいしいですし、贅沢に煮付けもいいですね!

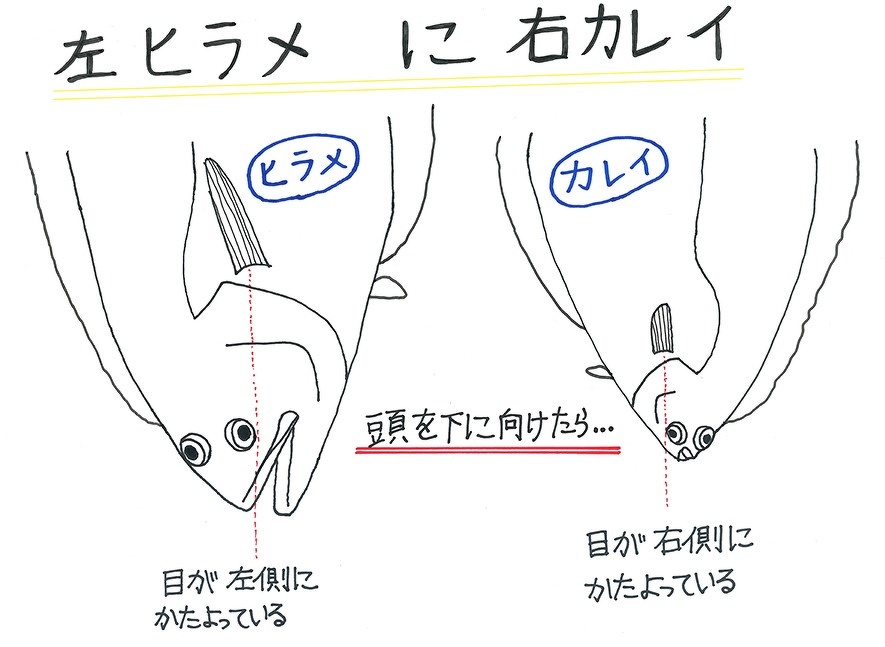

ちなみに『左ヒラメに右カレイ』という言葉があり、平べったい姿が似ているカレイとヒラメを見分ける時に分かりやすくて覚えておくと便利です。頭を下に向けた時に、目が口のどちら側にあるかということで、口の左側に寄っているのがヒラメで、右側に寄っているのがカレイということになります(一部例外もあります)。

【ワニゴチ・長崎県産】コチ科

“ワニのようなコチ”が由来のワニゴチという魚です。また別名が“ワニゴチ”という「イネゴチ」もいますが、この種が本当のワニゴチです。大きいものは60cmを超えることもありますが、市場に並ぶものはほとんど40~50cmのものが多いです。マゴチよりもやや南方系の魚で、福岡や長崎の市場では春から初夏に見かけることが多いです。

こんなにゴツゴツなのに、虹彩皮膜(こうさいひまく)という目の上を覆っている膜状のものがレース状でとってもかわいいのです!

まだまだ語りたいところですが、調理を始めていきます♪

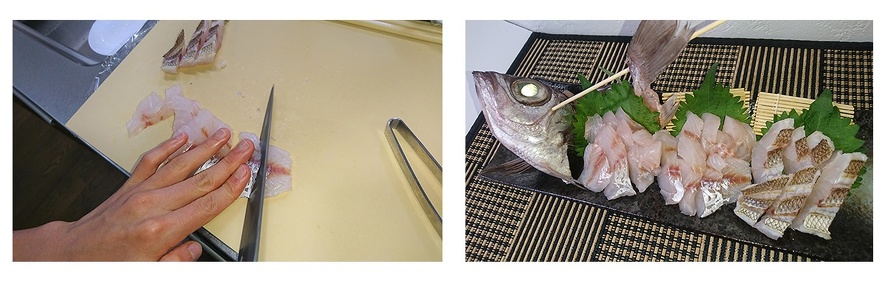

まずは、マコガレイは5枚おろしで、他は3枚おろしにして、小骨を抜いたり小骨の列を切り取ったりして、いわゆるサクの状態にしていきます。

【5枚おろし】

カレイやヒラメなど、平べったいお魚に使われるさばき方です。

実は3枚おろしとあんまり変わらないのでむずかしく考えずにやってみたら意外とできると思います♪

①両面のウロコを取る(実は裏面にもウロコがあります!)

②頭を切り落とす

③背骨にそって、一直線に切り込みを入れる

※本来の5枚おろしはこの切り込みを入れた所から切り開くというのが一般的なのですが、慣れないうちは難しいかもしれないので、3枚おろしと同じ要領でヒレの際から切り開くとやりやすいです!(ちなみにぼくも普段このやり方です)

④ヒレの際から切り開くと1/4のサクがとれるので、これを左右両面おこない、4本のサクにすると5枚おろしの完成!

⑤アバラ骨をそぎ取り、皮をひく

⑥そして忘れてはいけない“エンガワ”は、身のヒレ側にある繊維質の部分なので特別に切り取っておいたら下処理は終了

★お刺身

ヒゲオオメハタは、皮に脂がのっていたので、皮を残して湯引き(※)にもしてみました。プリプリで皮に風味があり甘みと脂のノリのバランスがとても良いです!

※さしみサクの皮目側に薄いガーゼやキッチンペーパーをのせて、お湯をかけて、水気をふいたら食べやすく切る

オニカサゴは、甘みが強く、見た目と名前に反して優しい味わいでした。マコガレイはカレイ類の中では旨味が強く、何枚でも(!?)食べられます! ワニゴチはねっとりしていて弾力が強くて、すごく美味しかったです。

★塩焼き

全種類を塩焼きにしてみました。

それぞれ味も食感もほろほろ具合も違ってどれもすごく美味しかったですが、ぼく的には初めて塩焼きにしたマコガレイのギュッとなった身の詰まり具合が好きでした!

★天ぷら

ふわふわですごく美味しかったです! その中でも特にヒゲオオメハタが格別で、これからヒゲオオメハタの料理の中で何が一番おいしいかと聞かれたら「天ぷら!」と即答するくらい美味しかったです。

★煮付け

これはヒゲオオメハタだけで作りました。しょうゆ、みりん、砂糖、水を煮立たせて切身を入れて5分ほどさっと煮たら完成です。柔らかくて煮汁が良くしみ込み、絶品でした!

★味噌汁

最後は、このお魚たちのあら(骨や頭)を使って出汁を取りました。特にカサゴやコチはおいしい出汁がよく出るので始める前から楽しみでした! あらが浸るくらいの水と一つまみの塩とともに茹でるとじんわりと出汁が出てくるので、それをザルなどで濾して、好きな具と味噌を溶き入れて完成です! 顔の身なども、ふっくらとして美味なので骨を取りほぐして具として入れます。今回は冷凍庫にあったほうれん草と細うどんも入れたら、あったか味噌スープのようになり、色々なお魚が入っていて味が深くて麺にもよく絡んで最高でした!!

【まとめ】

今回、長崎県の新鮮なお魚をたっぷり堪能できてうれしかったし、何よりやっぱりお魚が好きだなー!!と最高の気分になりました! なかなか出かけられないこんな時だからこそ、おうちでたのしくお魚を楽しんでみてほしいです!

美味しく食べた後は、うろこや骨を観察したりしておもしろい発見をしてみてくださいね(≧▽≦)

\\突然ですが、クイズです!//

ヒゲオオメハタの仲間の「ワキヤハタ」は、よく獲れる三重県尾鷲市で「昭和鯛(しょうわだい)」と呼ばれています。いったいなぜでしょう?

ヒント①:どこにすむ魚?

ヒント②:昔と比べて漁業はどのように発展した?

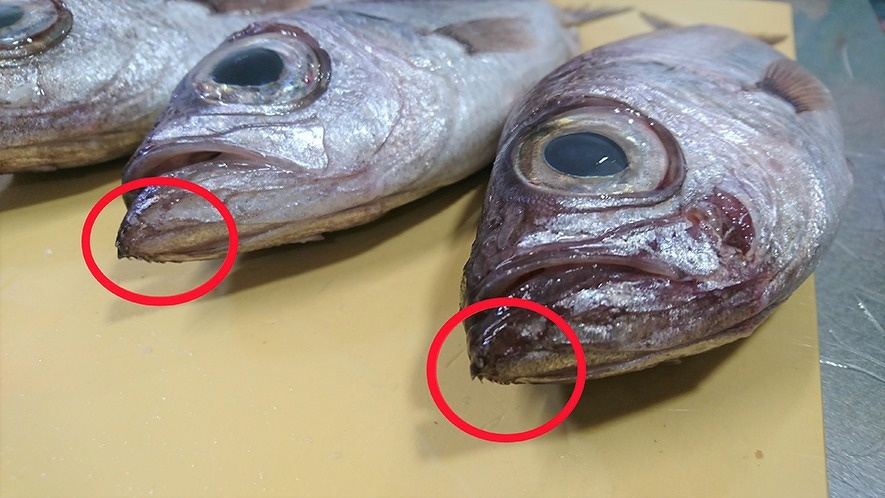

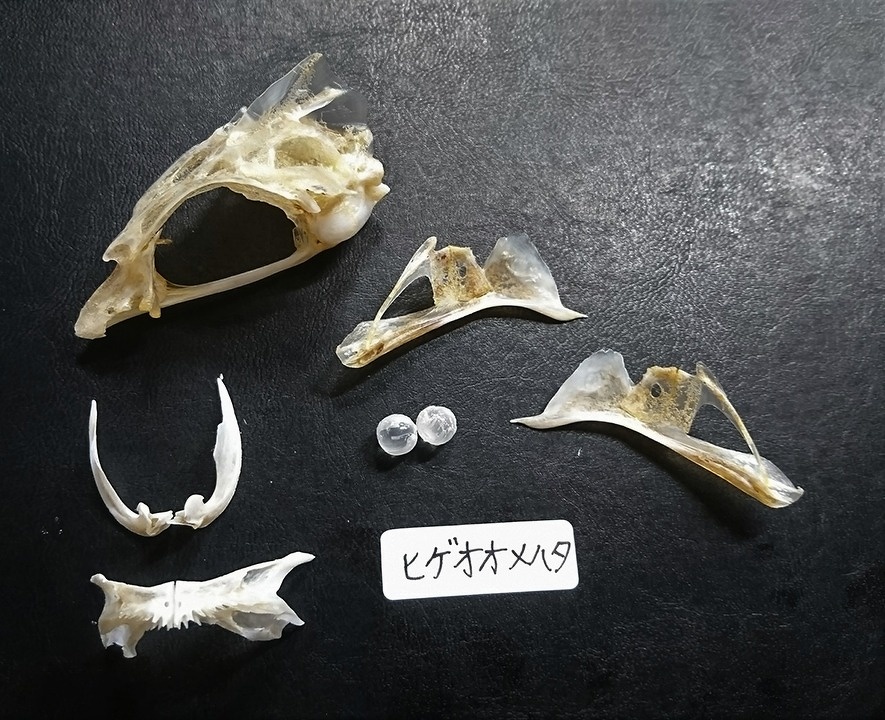

【今回の鯛の鯛たち】

オニカサゴ:あたまのトゲトゲがすごい!!かっこいい!

ヒゲオオメハタ:左下が、下あごです。名前の“ヒゲ”は、実際はトゲ(骨)なので硬いです。

<クイズのこたえ>

正解は「深海漁をするようになった昭和の頃から獲れるようになったから」です。

昔は漁に行っても浅い所までしか漁が出来ませんでした。ワキヤハタは深場に棲むので漁業が発展して深海漁も出来るようになった“昭和の頃から獲れ始めた鯛のような魚”という意味で昭和鯛と呼ばれるようになりました。今でも底引き網などで獲れ、主に干物にして食べられています。