画像提供:PIXTA

もうすぐ新年度、新しいことに挑戦したいお子さんや、それを応援したい親御さんも多いのでは? そんな前向きな親子におすすめしたいのが、試験があって目標設定がしやすい「検定」です。

検定と聞くと、英語や漢字などを連想する人も多いと思いますが、「けん玉」や「野球知識」といったスポーツ系から、「魚」「ねこ」の生物系、さらに「妖怪」「忍者」などのサブカル系まで本当にさまざまな検定があります。

そこで、ヨメルバ編集部が厳選した10種の検定について、各事務局担当者に受験のポイントや勉強法、合格することで将来役立つことなどを聞きました。気になる検定が見つかったら、ぜひチャレンジしてみてくださいね!

▼目次

1 . 親子でチャレンジしたい「けん玉検定」

2 . お魚が食べたくなっちゃう⁉「日本さかな検定(ととけん)」

3 . 親子受験OKの「国旗検定」

4 . 観戦&プレーに役立つ「野球知識検定」

5 . 「ねこ検定」でねこの気持ちが分かる⁉

6 . 認定証の特典も魅力!「世界遺産検定」

7 . 「境港妖怪検定」で日本文化を再認識

8 . 手裏剣投げの実技が人気!「甲賀流忍者検定」

9 . 「謎解き能力検定」で楽しい発見を!

10 . 星空博士ジュニアを目指そう!「天文宇宙検定」

小さな子どもから年配の方まで、誰もがトライできるよう工夫された検定です。「ホップ・ステップ・ジャンプ」の考え方で、けん玉のテクニックを段階的に習得できます。

検定では、一般的に最初の技とされる「大皿」よりもやさしい技を多く採用。親子で受験し、「できた!」の喜びを共有しましょう。

画像提供:PIXTA

事務局担当者より▼

◇小学生でも受験できるポイント

年齢問わず、受験していただくことが可能です。推奨年齢が特にあるわけではありません。園児(年長)くらいから小学生まで、けん玉が初めての子どもたちでも無理なく挑戦していただける、「メダルチャレンジ」というカテゴリーも用意しています。

メダルチャレンジの技(外部サイトに移動します) には、例えば、手で玉をけん玉のお皿部分に乗せて、落とさないようにケンケンパをする「手のせ大皿けんけんぱ」や、床に玉を置いて、その上に「けん」を立てる「けん玉つみき灯台」などがあります。けん玉に興味があるお子さんに、ぜひトライしていただければと思います。

◇勉強方法

全国に約1,000名の登録者がいる「けん玉先生」が行っている、けん玉教室があります。けん玉先生とは、けん玉の楽しさを伝え、発信するための指導員としての資格(けん玉先生IDカード)をもっている先生です。そんな先生から、けん玉の楽しい遊び方を教えてもらうのがよいのかなと思います。

◇検定が役立つこと

けん玉の技術は、生きるうえで直接、役に立つことはないかもしれません。しかし、けん玉のトリックに挑戦し、そこで得られる達成感や、けん玉仲間と切磋琢磨することで共感力を得られます。加えて、けん玉というモノと自分の身体を協調して動かす力、工夫して遊ぶ力も養えるはずです。ちょっと大げさかもしれませんが、子どもたちが成長して、生きていくための土台となると思います。

画像提供:PIXTA

◇受験生へのメッセージ

お子さんやその親御さんのなかには、「けん玉は難しい」というイメージを持っている方がいるかもしれません。しかしながら、けん玉検定メダルチャレンジから始めて、ベーシックへと挑戦していけば、自然と上達するようにプログラムが作られています。さらにその先にはアドバンス(上級者)、エキスパート(達人)、マスター(プロ級)と検定のクラスが続きます。まずはぜひ一度、けん玉を手に取ってください!

●検定の詳細

受験級:メダルチャレンジ(小さな子でもできる)、ベーシック(まずはここから)、アドバンス(上級者)、エキスパート(達人レベル)、マスター(プロ級)

受験料:各会場、けん玉教室の主催者に確認 ※合格証申請時に費用(2,000円~)がかかります。

直近の受験情報:随時開催中。詳しくは公式HPにて。

公式サイト:https://kendamakentei.com/

「検定」という形で魚への関心や知識を深めることで、世界に誇る日本の魚食文化の魅力の再発見につながります。

愛称の「ととけん」は、古来、日本の子どもたちが愛着をもって魚を「とと」と呼んでいたことが由来です。検定では、「問題そのものが知識になる」「問題を解いていると魚が食べたくなる」という受験者の声も。

事務局担当者より▼

◇小学生でも受験できるポイント

5~80歳代まで世代を超えた受験者が毎年挑戦しています。2010年から毎年開催し、2024年で15回目となりますが、年を経るごとに小学生の受験者が増加しています。2024年の実績値では、小学生の受験者は3~1級全体の14%を占め、問題文が総ふりがなの3級(初級)では24%に。

上のクラスでも合格する自信がある場合は、3級・2級(中級)の併願もできます。また、親子受験が多いのも、日本さかな検定の特徴です。

受験されている小学生には、釣り好きのほか、魚料理を作る・食べることが好きな子、図鑑や水族館のファンなど、魚好きのお子さんが多いようです。

◇勉強方法

魚種別の公式ガイドブック『からだにおいしい魚の便利帳』や、都道府県別の公式ガイド『ニッポン魚グルメナビ ~旅先でうまい魚に出合えます~』を使って、勉強するのがおすすめです。また、過去問題集(解答解説付き)もあるので、検定試験の出題傾向をつかむこともできます。

普段の生活のなかで触れることができる水産・漁業のニュース(地球温暖化による海洋環境の変化など)に、アンテナを張っておくことも受験につながると思います。

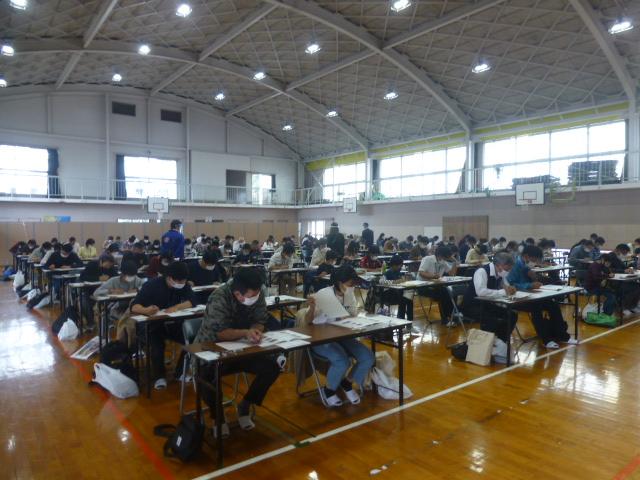

大分県佐伯市の受験会場風景

◇検定が役立つこと

魚食普及や日本が誇る魚食文化の継承を目的に、検定を開催しています。そのため、受験することで、四季のある日本の豊かさや、魚のおいしい食べ方、知られざる各地の魚介料理などを知ることができます。

また、問題の範囲が広いため、魚にまつわる漢字やことわざ・慣用句(国語)、地域ごとの気候や地形・海洋環境による魚種や産地についての知識が得られます。さらに、社会や理科の授業にもつながる郷土の味、魚介の生態・生息環境などに気づき、考える機会になるのではないでしょうか。

◇受験生へのメッセージ

ここでは、公式サイト掲載の受験者の声を紹介します。

「『ととけん』を勉強していると、魚の知識だけではなく、いろいろな知識が得られるのですごくおすすめです! 勉強を始めた2年生のころには県名や漁港なども自然と覚えられて、4年生で日本地図を習ったときには、とても役に立ちました。また、漢字の勉強にもなりました」(名古屋市 小学5年生)

「『日本のことを意外に知らない』と、ととけんを受けて初めて知りました。受験は新しい知識を得られるいい機会です。試験のあとに、家族で『僕この問題、分かったよ』『私は分からなかった』などと一喜一憂するのも楽しかったです(笑)。家族で同じ試験を受けるというのは人生でもなかなかない機会なので、ぜひ家族で一緒にチャレンジしてみてください!」(東京都 小学4年生の息子さんと家族3人受験のお母さま)

●検定の詳細

受験級:3級(初級)、2級(中級)、1級(上級)

受験料:3級(初級)5,500円、2級(中級)6,600円、1級(上級)8,360円 ※3・2級併願割引のほか、7月早割・学割・家族割引あり。

直近の受験情報:2025年11月3日(月・祝)全国一斉在宅オンライン(PC・タブレット・スマホ)受験と大分佐伯会場受験 ※申込期間などの詳細は公式サイトをご確認ください。

公式サイト:https://www.totoken.com/

正式名称は「国際知識検定 国旗」です。国際知識普及協会主催の国際知識検定の一つで、「国旗」の部門にあたります。世界の国・地域の国旗をはじめ、国名やデザインの由来などを解答する検定は、世界の文化や雑学なども習得できます。

出題形式は4級・5級が選択式、1級・2級・3級が選択式&記述式です。

画像提供:PIXTA

事務局担当者より▼

◇小学生でも受験できるポイント

検定には、親子受験と一般受験があります。親子受験に年齢制限はありません。親子で協力して、国旗の試験を解答することにコンセプトを置いています。協会としては、5歳以上のお子さんの受験を推奨していますが、問題にはふりがなが付けられていますので、漢字の読めないお子さんでも安心して試験を受けられます。

受験のポイントは、国旗が好き、または国旗に興味があるけど、それをディプロマ(高等教育機関より発行される卒業証明書や業績証明書)として証明できるものが、今までありませんでした。国旗検定を通じて、国旗の理解度を図る基準として、活用していただけたらうれしいです。

◇勉強方法

国旗検定は、協会から公式テキストを発行しています。テキストには、『国際知識検定 国旗(前編)・(後編)』を用意しています。公式ホームページから、それぞれ購入することも可能です。

テキストを学習すれば、合格に達成できるよう、テキストと試験が連動するように製作されています。また、『もっと知りたい世界の国旗』『だから面白い世界の国旗』といった関連本も販売しています。

画像提供:PIXTA

◇検定が役立つこと

国旗検定を取得することで、国旗の知識の理解度を外部に発信できると思います。また、日頃から国旗に興味があり、国旗が好きな方、そして多くの方に国旗検定を知ってもらえる発信力のある方には、「国旗アンバサダー」に任命したいとも考えています。

◇受験生へのメッセージ

最年少合格などを気にする方もいますが、国旗検定は、最年少合格や点数を競うものではありません。国旗検定は、国旗に興味関心をもってもらうことが目的です。一人でも多くの方に国旗を通じて、国際理解・親善の一助に協力していただけることを願っています。

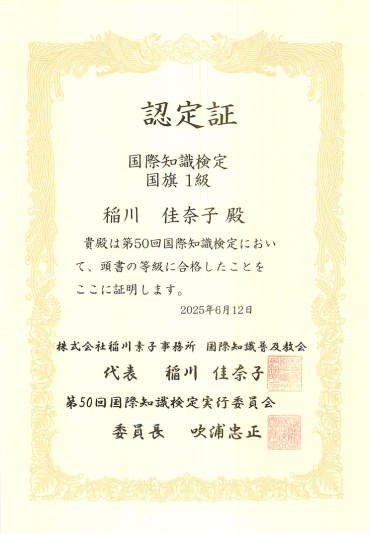

また、2025年5月31日開催の国際知識検定は、第50回記念大会となります。早期お申込みいただいた方には協会オリジナル商品のプレゼント(先着1,000名予定)や、第50回大会限定 合格認定証の交付を予定しています。ぜひ、記念大会へのご参加お待ちしています。※第50回記念大会につきましては、受験料金がすべての級において通常よりプラス200円となりますことをご了承ください。

検定の目印はこのロゴ

テキスト著者・吹浦忠正先生の署名入り合格認定証(第50回大会限定)※画像はイメージです。

●検定の詳細

受験級:5級、4級、3級、2級、1級

受験料:5級3,500円、4級4,000円、3級4,500円、2級5,000円、1 級5,500円 ※2025年5月31日開催の受験は、各級プラス200円となります。

直近の受験情報:2025年5月31日(土)[申込締切:5月14日(水)]、2025年8月30日(土)[申込締切:8月14日(木)ごろ]、2025年11月30日(日)[申込締切:11月14日(金)ごろ)。すべて全国10会場での開催を予定。※会場、申込期間などの詳細は公式サイトをご確認ください。

公式サイト:http://kokki.aikd.net/

野球の歴史のなかで数多くの名勝負が生まれ、名選手の活躍にファンは心を躍らせました。「野球知識検定」はそんな野球の歴史や記録、逸話などにちなんだ問題を解きます。

出題カテゴリーは日米のプロから高校・中学・小学生の野球、野球にまつわるカルチャーまで幅広く、“野球博士”を目指したい子どもにぴったり。

事務局担当者より▼

◇小学生でも受験できるポイント

小学生の方から年配の方まで、幅広い層の方々が受験されています。また、男性のみならず、女性の方も多く受験されています。

5・6級取得に関しては問題集から100%出題されます。回答は選択式の4択問題ですので、問題集の中身をご理解いただければ、どなたでも合格可能です。

試験の問題にふりがなはありません。ただ、5・6級に関しましては、前述のとおり、100%問題集と同じ内容が出題されます。事前に問題集の内容を把握できれば、漢字については、そこまで苦になりません。実際に、小学生の合格者も多くいます。

◇勉強方法

発売されている問題集を理解していただくことが大切です。内容を丸暗記していただくことができれば、5・6級の合格は間違いありません。5・6級の問題集に関しましては、2~4週間が勉強期間の目安となっています。

4級以上も、それぞれ問題集を用意してありますが、5・6級とは違い、問題集以外からも出題されます。野球の知識を掘り下げていくことが、合格のカギに。それでもなかには、3級を取得した小・中学生もいます。1級取得のハードルはとても高く、合格率は1%にも満たないです。お子さんは、長い目で見て将来の目標として捉えておきましょう。

◇検定が役立つこと

自分がプレーをする、野球観戦するうえで、この検定は役立ちます。プレーヤーは、細かいルールに基づいたプレーや考え方を学べます。意表を突くトリックプレーは、公式野球規則(ルール)を理解してないと実行できないものが多いです。規則を理解すれば、自分やチームでトリックプレーを行うことも可能です。

チームリーダーや指導者になった際にも、とても役に立ちます。観戦時には、選手のプレーを理解することができ、野球の楽しみ方がふくらみます。

さらに将来、選手へのインタビューや野球関連の記事を書く仕事に活かせるかもしれません。実際にこの検定は重宝され、過去にアナウンサーや新聞社などに就職された有級者も多数います。

画像提供:PIXTA

◇受験生へのメッセージ

野球知識検定は、野球をする・観るといった野球に対する知識・見識を深められます。また、野球知識をつけて終わる一過性のものでないように、検定ごとに検定官をプロ野球OBに務めていただき、検定後にはプロ野球OBによるトークショーの催しも。友人や親子で参加して楽しむことできる、イベントの要素を組み込んでいます。

そして、検定取得者にはプロ野球OBとの食事会参加やキャンプ巡りツアー参加の権利を授与、上位級取得者には野球解説や野球動画への出演依頼なども行っています。検定取得後でも、実際の野球に携える内容を用意しているのが特徴です。小学生も5・6級からチャレンジし、上位取得者を目指してみませんか。

●検定の詳細

受験級:6級(初級Ⅱ)、5級(初級Ⅰ)、4級(中級Ⅱ)、3級(中級Ⅰ)、2級(上級Ⅱ)、1級(上級Ⅰ)

受験料:各級6,000円

直近の受験情報:通常年2回開催。(6月下旬~7月上旬の夏季と12月中旬~下旬の冬季)。開催場所は、東京と大阪の2箇所。東京会場は午前・午後の二部制、大阪会場は午後の部のみ。2025年も夏季・冬季にて開催予定。※申込期間などの詳細は公式サイトをご確認ください。

公式サイト:http://www.89kentei.com/

「ねこの気持ちがもっと理解できたら……」という思いをきっかけに、ねこと一緒に過ごす時間がより豊かに、よりステキになることを願う人のために始まったのが「ねこ検定」です。

試験では各級とも実技はなく、すべて4択の問題を解いていく方式。初級では、ねこにストレスを与えることなく、一緒に過ごすための知識が問われます。

画像提供:PIXTA

事務局担当者より▼

◇小学生でも受験できるポイント

ねこが好きな方、ねこについてもっと詳しくなりたい方、愛猫(あいびょう)とよりよい関係を築きたい方など、ねこを愛するお子さんは、どなたでも受験可能です。これまでにも小学生以下が多数挑戦し、合格した方もいます。

小学生以下のお子さんは、難易度的にまず初級の受験がおすすめです。初級は『ねこ検定公式ガイドBOOK』からの出題が100%です。公式ガイドを念入りに読み込めば、小学生以下の方でも問題なく合格を目指せます! 会場検定以外に、オンライン検定もあるので、気軽に参加してみてください。

◇勉強方法

やはり『ねこ検定公式ガイドBOOK』を読んでみるのが一番です。イラストや写真の出題もあるので要チェック。公式ガイドBOOKには模擬問題集が付いているので、練習で問題を解いてみましょう。過去にねこ検定を受験した小学生のなかには、家族と問題を出し合って覚え、合格した子もいたと聞いています。

また、ねこ検定の公式ホームページに、WEB単語帳も準備しています。繰り返し、単語とその意味を読むことで、試験中にとっさの回答ができるかもしれません。お子さんだけで覚えることが難しい場合は、最初は親御さんが読み聞かせをして覚えるのも一つの手。実際に、その方法をとっていた親子もいたようです。

画像提供:PIXTA

◇検定が役立つこと

身近なところでは、ねこの生態や暮らしについて学ぶことができます。それで、ねこを飼い始める前や飼い始めたタイミングに、ねこの知識がなく、困惑するのを防ぐことができます。実際に、過去に受験された9割以上の方から、「以前よりねこの行動や気持ちを理解できるようになった」と、お声をいただきました。

ねこを飼い始めるタイミングでは、キャットフードの選び方など、たくさんの選択を迫られます。そんなときに知識をもっておくことで、ねことの暮らしをより楽しくしていくことができます。また、保護ねこカフェで働く際など、仕事に活かしている大人の方もいます。

◇受験生へのメッセージ

これからねこを家族に迎えようとされている、ご家庭も多いと思います。ねこに限らず、新しい家族を迎えるにあたっては不安がつきもの。ねこもやっぱり新しい環境は不安です。できるだけスムーズに迎え入れてあげるためには、あらかじめ基本的な情報をつかんでおくことがとても大事です。

ねこのちょっとした表情やしぐさの意味を分かったうえで接すると、仲よくなりやすいですよ。合格すると合格認定証がもらえたり、合格者限定グッズが購入できたり、特典も満載です。

ねこのことが好きな子どもたちは、きっと楽しみながら勉強できるはず。

●検定の詳細

受験級:初級(ねこのパートナーレベル)、中級(ねこのスペシャリストレベル)、上級(ねこのマスターレベル)

受験料:初級4,900円、中級5,900円、上級7,200円

直近の受験情報:第9回ねこ検定のお申込は、2025年8月8日(金)「世界猫の日」を予定しています。※開催日や会場、申込期間などの詳細は公式サイトをご確認ください。

公式サイト:https://www.kentei-uketsuke.com/neko/