カラフルだったり、巨大だったり、世界中には変わった昆虫も存在しますが、この連載で取り上げるのはあえて「身近な昆虫」です。「知っているつもりのあの昆虫に、こんな姿が!」という新しい感動が巻き起こること間違いなし! 知識やトリビアはもちろん、実際に観察できる場所、探し方も紹介します。夏休みの自由研究にも役立ちます!

※ためし読みでは、本書の内容の一部を抜粋してお届けします。

★その他の昆虫はこちら から

寄生されると長生きするって本当!? スズメバチネジレバネ

働きバチの寿命は約1か月とされ、基本的に越冬することができません。しかし、スズメバチネジレバネという小さな昆虫に寄生されると越冬が可能。理由は未解明ですが、スズメバチネジレバネは宿主のハチを何らかの方法で操作し、強制的に延命させると考えられています。

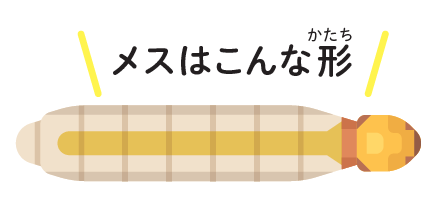

スズメバチネジレバネのメスは、翅も目も脚もない状態のまま成虫になり、そのまま、スズメバチの体内に寄生し続けます。

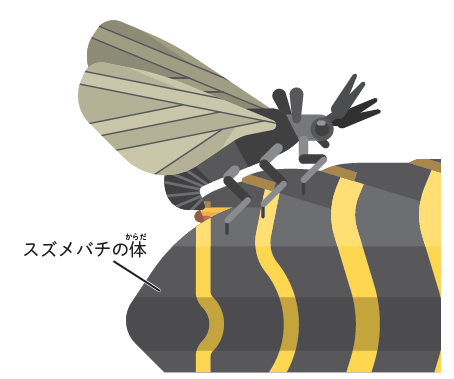

一方オスは、ある程度の段階で羽化して宿主の元を離れ、交尾をするメスを飛翔しながら探します。そして、交尾する相手を見つけたとき、寄生されたスズメバチのお腹にしがみつき、針状の交尾器をメスにブスリとひと突き。「メスを刺す」という衝撃的な方法で交尾をします。

ちなみに寄生されたスズメバチはどうなるかというと、ほとんど労働することなく巣の中でじっとしているそう。昆虫界でも最強といわれるスズメバチにも、皮肉なことに〝寄生〟という形で敵はいたわけです。

メスには翅と脚がない

翅も脚もないため、寄生先であるスズメバチのお腹の中で一生を過ごします。そのため眼や触角、口、外部生殖器なども退化。スズメバチのお腹を見ると、寄生しているメスが顔をちょこっと出しているときがあります。

オスには棍棒状の前脚がある

オスはマントのような翅と肢があり、ハエとよく似ています。ハエは後脚が棍棒状になっているのに対し、こっちは前脚であるのが違う点です。

オス最後の大仕事はメスと交尾すること

オスの成虫の寿命は数時間。力尽きる前にメスを探さなければいけません。交尾の際は、オスがスズメバチの体にフック状の生殖器を突き刺しハチの体内にいるメスを受精させます。卵はメスの体内で幼虫になり、そのメスを生きたまま食べて大きくなり外に出てきます。

<豆知識>

名前は「スズメバチ」に寄生する「ネジレバネ」という意味。いくつか種があり、「〇〇ネジレバネ」の〇〇には寄生する昆虫の名前がつくことが多く、日本に50種ほどが知られています。

昆虫たちのさまざまな寄生スタイル

キジラミのすべてを食べ尽くすヒメコバチ

キジラミの幼虫の腹部をよく見ると、豆粒サイズのヒメコバチの仲間の幼虫が寄生しています(左)。幼虫はキジラミの体内に入ると、外骨格だけ残し、すべて食べ尽くします。以前、干からびたキジラミの幼虫をひっくり返したら、ヒメコバチの蛹が入っていました(右)。

カマキリの知られざる刺客

最強昆虫の一角を担うカマキリにも弱点は存在します。それは卵のとき。カマキリタマゴカツオブシムシ(左)はカマキリの卵嚢に産卵、幼虫はカマキリの卵を食べます(右)。カマキリの卵嚢の中に卵がない季節は卵嚢を食べるそうです。

クモに寄生するカマキリモドキ

ヒメカマキリモドキ(右)の孵化した幼虫はクモに乗り、クモが卵を産むのを待ちます。蛹は動かないイメージを持つかもしれませんが、カマキリモドキの蛹は歩きます。

ゴキブリをゾンビ化するサトセナガアナバチ

サトセナガアナバチ(下)のメスはゴキブリに毒針から毒を注入します。そして触角を咥えて巣穴まで引っ張りますが、ゴキブリは抵抗できずに歩きます。卵を産みつけられたゴキブリは生きたまま幼虫に食べられます。

この連載を読んでくれた大人の方へ

昆虫に興味を持ったら、お子さんたちに自然の中で過ごす時間を増やしてあげてください。初めて見る生き物や美しい風景が心に深い印象を与え、自己肯定感を高める要素となります。研究によると、自然環境での体験はストレスを軽減し、心理的な健康を促進する効果があることが示されています。

子どもたちが自らの好奇心を持ちながら事象を探求し、学ぶプロセスを通じて、子どもたちが自らの足で歩み、世界を探求する力を育まれることを願っております。

好評発売中!『すごすぎる身近な昆虫の図鑑』

- 【定価】

- 1,430円(本体1,300円+税)

- 【発売日】

- 【サイズ】

- 四六判

- 【ISBN】

- 9784046065841