「子どもは勝手に大きくなる」は大間違い! 身長は食事と生活習慣を変えればなりたいスタイルを目指せるかもしれない! 身長を伸ばすまったく新しいメソッド21を掲載した『1万5000人のデータに基づいた すごい身長の伸ばし方』をためし読み! ”身長外来”のパイオニアが効率的に身長を伸ばすメソッドを伝授します。

連載第2回は、第2章「身長はまず食事で伸ばす」の中から「過去100年間で日本人の平均身長が大きく伸びた理由」と「身長を伸ばすうえで最も重要な栄養素はタンパク質」を紹介します!

※本連載は『1万5000人のデータに基づいた すごい身長の伸ばし方』から一部抜粋して構成された記事です。

◆これまでの回はこちらから

過去100年間で日本人の平均身長が大きく伸びた理由

日本人男性の平均身長は170㎝くらいといわれています。戦後すぐと比べても、私たちの平均身長は大きく伸びました。

さらにもっと時をさかのぼって、江戸時代と比べると、日本人の平均身長は10数㎝も伸びています。

これだけの身長の伸びが起こったのは、どういう理由からでしょうか。

日本人の平均身長が伸びた理由について考えていきます。

〈日本人の平均身長が伸びた3つの理由〉

① 栄養状態の改善

② 医療の進歩と健康管理

③ 衛生状態の改善と生活習慣の変化

それぞれ、見ていきましょう。

1. 栄養状態の改善

日本人の平均身長が伸びた理由の1つとして考えられるのが、栄養状態の改善です。

江戸時代の庶民の平均身長は、男性が155〜156㎝、女性が143〜145㎝(江戸時代前期〜後期)とされています。

当時は社会階層によって食事の質や量に格差があり、富裕層は栄養価の高い食事をとることができましたが、一般的な家庭の多くは質素な食事に限られていました。野菜や魚、海藻などが主な食材であり、仏教の影響もあって、そもそも肉食を避ける傾向がありましたから、栄養状態はかなり悪かったと考えられます。

また、江戸時代には江戸四大飢饉(ききん)と呼ばれる出来事があったように、飢饉が頻繁に発生して栄養不足に陥ることが多くありました。冷害・干ばつ・水害などの異常気象や害虫の異常発生などで凶作が何度も起き、食糧難に苦しむ時代が多かったのが江戸時代です。このように見てくると、江戸時代は身長がとても伸びにくい時代だったといってもいいでしょう。

江戸時代が終わり、明治時代に入ると近代化が進み、栄養バランスの取れた食事が一般的になっていきました。

これにより、成長期の子どもたちの栄養状態も向上し、平均身長が高くなっていったと考えられます。

2. 医療の進歩と健康管理

日本人の平均身長が伸びた理由の2つ目として考えられるのが、医療の進歩と健康管理です。

明治以降、西欧の医療が導入され、医療技術が急速に発展し、予防医学や健康管理が進展しました。

予防接種や感染症対策の普及により、幼少期からの病気による成長の妨げがへったことも、平均身長の伸びに貢献したと考えられます。

3. 衛生状態の改善と生活習慣の変化

日本人の平均身長が伸びた理由の3つ目として考えられるのが、衛生状態の改善と生活習慣の変化です。

衛生設備の整備や住宅環境の改善により、感染症のリスクがへりました。

また近代化に伴い、生活習慣も変化しました。

身体的活動量の増加やスポーツの普及により、健康的な生活習慣が広まっていったことで、平均身長が高くなったと考えられます。

なぜ、江戸時代までさかのぼって考えたかといえば、そこに、みなさんの身長を伸ばすための方法が提示されているからにほかなりません。

- 栄養状態の改善

- 健康状態をよく保つこと

- 身体活動量をふやし、生活環境をよいものに変えること

これは、江戸時代から現代までに私たちの身長を10数㎝伸ばしたポイントになりますが、それは同時に、みなさんがこれから身長を伸ばすために、心がけてほしいことでもあるのです。

身長を伸ばすうえで最も重要な栄養素はタンパク質

まず、1つ論文を紹介しましょう。

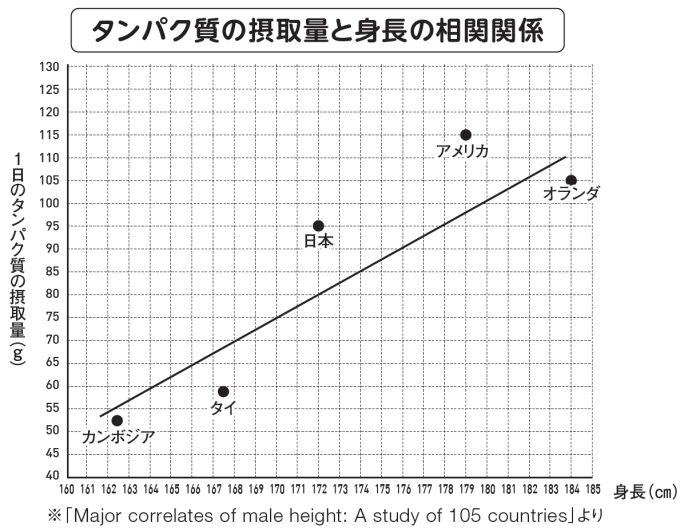

ヨーロッパ、アジア、北アフリカ、オセアニアなど、105か国における男性の身長と食事の相関関係を調査した論文です。チェコの大学のグラスグルーバー先生の研究です。

次ページのグラフを見てみましょう。右上にアメリカ・オランダ、そして真ん中に日本、左下にタイ・カンボジアが位置しています。

縦軸がタンパク質の摂取量、横軸が身長です。

グラフを見ていくと、タンパク質の総摂取量と身長は非常に関係が深いということがよくわかります。

具体的に見てみると、

・アメリカ:115g(179㎝)

・オランダ:105g(184㎝)

・日本:95g(172㎝)

・タイ:58g(167・5㎝)

・カンボジア:53g(162・5㎝)

カンボジアのタンパク質摂取量が53 g なのに対して、アメリカが115gと、2倍以上の摂取量になっています。

そして、アメリカとカンボジアの身長差は15 ㎝以上であり、非常にその差が大きいのがわかります。

タンパク質の摂取量では、アメリカやオランダと、タイ、カンボジアの中間あたりに位置する日本が、やはり身長も両グループの中間あたりにきています。

これも、タンパク質の摂取量と身長とに確かな関連性を示すものといってもいいでしょう。

いいかえれば、タンパク質の摂取量の差異が文字通り身長差に直結しているようなデータとなっています。

実際にこの論文においても、アジアの国々の身長の低さは、タンパク質の摂取量から説明できるかもしれないとコメントされています。

このグラフから、身長を伸ばすうえではしっかりタンパク質をとることの必要性を読み取ることができます。

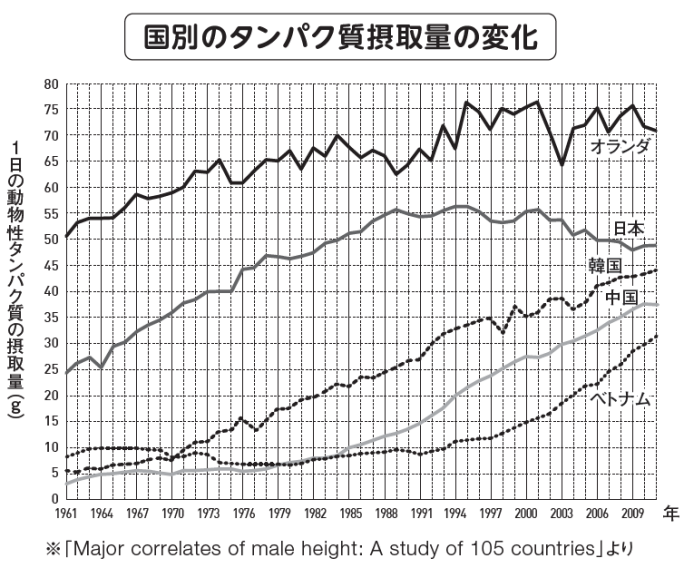

続いてもう1つ、同じ論文から次ページのグラフを見ておきましょう。

国ごとに、戦後のタンパク質摂取量の変化を示したグラフです。

オランダを除くと、日本、中国、韓国、ベトナムとアジアの国が選ばれています。

縦軸が「動物性タンパク質の摂取量」、横軸が「年」になります。1961年から2009年までのデータとなっています。

日本は、1961年に25g ぐらいしか摂取していなかったタンパク質が、2000年には55 gぐらいまで増加していることがわかります。

1950年の日本人の平均身長は、男性:161・5㎝、女性:150・8㎝でした。それが、1996年には、男性: 170・9㎝、女性:158・1㎝に達します。

この戦後の50 年ほどの間に、男性が10 ㎝近く、女性が8㎝近く伸びたことになります。それをもたらしたものが、栄養状態の改善でした。とくにタンパク質の摂取量の増加が鍵を握っていたと考えられます。

このデータからも、みなさんが身長を伸ばそうとする際にはタンパク質をしっかり摂取していくことが重要であることがわかります。

【書籍情報】