昨年、文科省が発表した2023年度の不登校児童生徒の人数は34万6482人で、前年度から4万7434人、15.1%増加しました。なぜ学校に行かない子どもはここまで増えているのでしょうか。学校に行かない子どもに携わって約40年、フリースペースたまりばの理事長であり、24年6月に刊行した『学校に行かない子どもが見ている世界』(西野博之著、來來珈琲店マンガ/KADOKAWA)が版を重ねている西野博之さんにお話を聞きました。

<プロフィール>

西野博之

1960年、東京都生まれ。認定NPO法人フリースペースたまりば理事長。川崎市子ども夢パーク、フリースペースえん、川崎若者就労・生活自立支援センター「ブリュッケ」など、各事業の総合アドバイザー。精神保健福祉士、神奈川大学非常勤講師。86年より学校に行かない子どもや高校中退した若者の居場所づくりを行う。川崎市子ども権利条例調査研究委員会世話人、文部科学省「フリースクール等に関する検討会議」委員など数々の公職も歴任。NHKをはじめとするテレビ、ラジオ、新聞各紙などメディアにも多数登場。2021年まで15年間、川崎市子ども夢パークの所長を務め、22年にはそこで過ごす子どもたちの日常を描いたドキュメンタリー映画「ゆめパのじかん」が公開された。

「新学期だから行く」と言っているけれど

――間もなく2学期が始まろうとしています。不登校の子の中には、進級や学期の切り替えのタイミングで「学校に行く」という子もいるようですが、実際にはどうでしょうか。

西野:私は40年にわたって学校に行かない子どもたちとかかわりを持ってきましたが、学年が上がったタイミングや学期始まりに学校に行く、行こうとするのは「あるある」の一つですね。この事実一つとってみても、多くの子どもはなんとか学校に行こうとしているのがわかると思います。

――一方で、西野さんの書籍にもありますが、「明日こそ行く」と言ったのに起きて来ないと、親は「明日は行ってくれる!」と期待した分だけがっかり感も大きいと思います。

西野:子どもが「行く」と言った言葉に嘘はありません。その時は本当に行こうと思っていたのです。本人も行けなかった自分に腹を立てて「私はなんてダメなんだろう」と責めていることでしょう。そこで親から「嘘つき!」などとののしられたら……子どもは傷つきますよね。

夏休み明けの新学期ということで、そこはより慎重にしてほしいな、と思います。皆さんは「9月1日問題」というのはご存じでしょうか。9月1日は夏休みが終わり、新学期が始まる日ですが、子どもの自殺者数がこの日だけ突出しています。脅すつもりはないのですが、学校に行けないだけで命を絶ってしまう子がいる、というのは歴然とした事実です。

――ちょっと大げさな気もします。

西野:わが国で15~39歳の死因のトップは自死です。その原因がすべて不登校だとは言いません。ただ、学校に行けない、というだけで自ら命を絶ってしまう子どもたちがあとを絶たない国だ、ということはお伝えしておきたいと思います。私も何人もの子どもを失ったので、「大げさ」とはまったく思いません。

不登校はサボりでも甘えでもない

――そもそも不登校というのはどういった状態でしょうか。

西野:文科省は「何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくともできない状況にあるために年間 30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者を除いたもの」と定義しています。発表された人数の中には、たとえば登校しぶりで毎日遅刻する、早退するという子どもは含まれていません。また最近広がりを見せている校内フリースクールと呼ばれるような別室登校をしている子どもたちも含まれていません。

――ということは、文科省が発表している人数以上に、学校に行っていない、あるいは行き渋っている子どもがいる、ということになりますね。そもそもなぜ不登校の子どもは学校に行かないのでしょうか。病気や経済的な理由ではないわけですよね。

西野:子どもが学校に行かなくなったとき、ほとんどの親御さんがするのが行けない原因を探すことではないでしょうか。ですが、私が出会ってきた不登校の子の多くは自分でも理由がわかりませんでした。あえて分析すれば、本人が自覚していない感覚過敏や人間関係の不安、いじめなど嫌なことが少しずつたまっている状態にあることなども想像できますね。先生との不調和や勉強がわからない、教室の雰囲気など、環境的な要因もあるかもしれません。

『マンガでわかる! 学校に行かない子どもが見ている世界』内、「果てしなき原因探し」より

――原因がわからない、などということがあるのでしょうか。

西野:原因と結果の世界で生きる大人からすればそういった反応は当然かと思います。もちろん、いじめなどが理由のこともありますから、子どもに学校に行かない理由を聞くことは大切で、いじめなどであればすぐに対処すべきです。ですが、もしそうでもなさそうなら原因探しはほどほどに、と私は言っています。

『学校に行けない子どもが見ている世界』では、元不登校で今は大人になった3人の座談会も載っているのですが、そのうちの一人はいま大学生ですが、「正直、今でもあまりわかってない。なんで学校に行けないんだろう、と思いながら行けなくなった」と言っています。

――苦手な先生がいる、合わない友だちがいる、など原因さえ取り除けば行けるようになると思っていたのですが、そう単純なことではなさそうですね。

西野:子どもは学校に行かなくなった時点で心身ともに疲れ切り、自らを責めています。その状態で親が理由を問い、あれこれやっても、子どもは「学校に行けない自分はなんてダメなやつなんだ」という思いをさらに深め、結果的に学校に行かない期間を長引かせることにつながります。

――子どもは自らを責めているのですか。

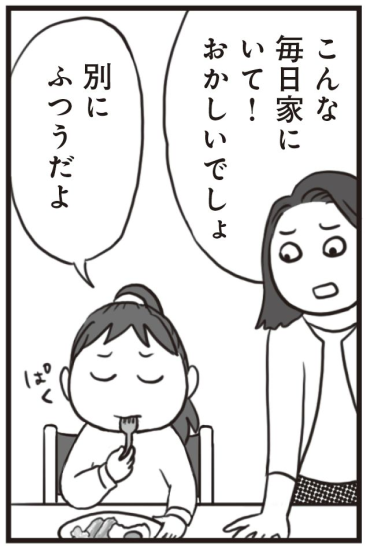

西野:学校に行かず、家でゲームやYouTubeなど好きなことばかりしていると、その気楽さに腹立たしさを覚える方も多いかと思います。ですが、実はそんなふうに見えている子ども自身も心の中ではとても苦しんでいます。みんなが当たり前にできる「ふつう」のことができないと自分を追い詰めています。

『マンガでわかる! 学校に行かない子どもが見ている世界』内、「なぜ『ふつう』ができないの?」より

私の書籍では、かつて不登校の子どもがいた親御さんにも座談会をしてもらっていますが、そのうちのお一人の方は、8歳の息子さんが学校に行けなくなったとき、「生きている意味がないと言っていた」と話してくれました。別の方の中2の娘さんは当時、「私もう終わりだ」「消えたい」と言っていたそうです。

――話を蒸し返すようですが、ただのサボりということはないのでしょうか。

西野:全国に34万人超の子どもが不登校という状況を見てほしいと思います。もはやここまで増えると、ズルだ、甘えだ、とはさすがにいえない状況ではないでしょうか。

親たちも、周りの人から育て方が悪いんじゃないかと責められ、その無理解によってつらい日々を送ってきました。ですが、すでに文科省は不登校を「誰にでも起こりうる」「不登校を問題行動と判断してはならない」といっているんですよ。つまり、子どもの資質や親の育て方の問題ではなく、そもそも今の学校教育の在り方やシステムが制度疲労を起こし、子どもたちに合わなくなってきていると考えたほうが自然だと思っています。

――たしかに私が子どもだったころから一世代以上たちましたが、学校という仕組みはあまり変わっていませんね。

西野:同じ年に生まれた子が同じ教室に入れられ、同じ速度で同じ教科書を使って、同じことを勉強させられ、できたできないを評価される。スマホで瞬時に地球の裏側の人とやり取りでき、AIが絵や音楽まで作ってしまうなど、社会はこれほど変化したのに、学校の仕組みはほとんど変わっていません。

私が出会ってきた子どもたちから教えられたのは、「本当は学校に行けるなら行きたい」ということでした。でも学校が安全じゃない、安心できない、楽しくないから行けなくて困っているんです。学校に行けない子は困った子ではなくて、困っている子、なんですよね。そういう子を叱って、なんとしても学校に行かせることが親の役目でしょうか。一度「ふつう」や「あたりまえ」を疑ってみる視点を持ってもらえたらうれしいですね。

親から見た世界と子どもから見た世界はこんなに違う

――西野さんの書籍では、不登校の子の「あるある」について、親と子、それぞれから見た世界が対比して描かれています。これほど違うのか!と興味深かったです。

西野:昼夜逆転やゲーム三昧、家でゴロゴロしている、など学校に行かなくなった多くの子どもが同じことを経験します。親の側から見ると「なんで?」「どうして?」と思ってしまうことでも、子どもには子どもの理由があるのですね。それをぜひ知ってもらえたらと思います。

『マンガでわかる! 学校に行かない子どもが見ている世界』内、「なぜゲームばかりしているの?」より

――学校に行かない子の「あるある」もそうですが、それならせめて家で勉強してほしい、と親が考えるのも「あるある」ですね。

西野:親からいわれて教科書を開く子もいるかもしれませんが、実際のところ、一人で学習できる子は稀です。学校に行けない自分を責め、自己肯定感も低くなっていて、死んだ方がましかもしれないと自らを追い詰めている状態ですから、勉強する気力などわくはずもありません。

大人のものさしで評価せず、子どもの「やりたい」を応援してあげて

――本の中で「部活だけ行く」というエピソードもあり、驚きました。「ただのわがままなんじゃないか」と思ってしまいそうです。

西野:子どもからすると、学校の授業に出ようと思うと苦しくなってしまうけど、部活だけやりたいと思っているわけですよね。部活は行きたい、楽しいと思えるというのはとても素敵なことではないでしょうか。体育だけ行く、音楽だけ行く、給食だけ食べに行く、というのもよく聞く話です。習い事は行く、放課後は友だちと遊びに行く、なども同様です。

――驚きの行動です。そういうことはよくあることなのでしょうか

西野:はい、よくあります。私の経験からいえば、子どもが行き渋ったり、学校に行かなかったりしたときに、自分の「やってみたい」がわかっている子、手放さずにいられる子は強いです。そこには大きな光が見えています。なぜなら、子どもにとって興味が持てることがあり、打ち込めるというのは成長にとってとても大切なことだからです。

大人のものさしで見て「これならやってもいい」「こんなことやっても役に立たない」などと判定したり、見栄や世間体で子どもの好奇心の芽を摘んだりしないでほしい、と思います。

『マンガでわかる! 学校に行かない子どもが見ている世界』内、「好きな授業や部活だけ行く」より

――学校に行っていない、となると、周りの目も気になります。

西野:親御さんたちは「学校に行くのは当たり前」「勉強するのが子どもの仕事」という価値観の中で育ってきていますから、世間体を気にする気持ちはよくわかります。ですが、そうやって世間体を気にして、たとえば「ズル休みしているように見えるから家にいなさい」といったらどうでしょう。子どもに「悪いことをしているんだ」「隠れなければいけないことなんだ」という考え方を刷り込むことになります。

親が学校に行かないことを少しでも恥ずかしいことだと思っているうちは、子どもはぜんぜん楽になれません。結果として、不登校状態は長く継続されることになります。

――な、なるほど。ではどうしたらいいでしょう。部活だけ行きたいと行ったら?

西野:ぜひその子の「やってみたい」を応援してあげてほしいな、と思います。部活だけ行く、素晴らしいですね。そうすることで子どもは「この自分でも大丈夫」という意欲が生まれて、不思議なほど光が見えてきます。このことは先生方にも理解していただきたいことですね。

子どもに「学校に行きたくない」といわれたら

――実際に今、不登校や登校しぶりで頭を抱えている親御さんも多いと思います。それでノウハウ的なことをお尋ねするのですが、子どもが学校に行きたくない、といったときに親は何をしたらいいでしょうか。

西野:まずは子どもをゆっくり休ませてあげてください。1日とか2日とかではないですよ。本人が自ら動き出すまで、しっかりと休ませてください。大人もメンタルの不調が発覚したときはゆっくり休むようにいわれますよね。それとまったく同じです。

――たしかにメンタルの不調の人に対して原因を追及したり、むりやり仕事に行かせたりはしないですね。親は子どもに何をしてあげればいいでしょうか。

西野:学校に行かなくなった子どもに対して親が唯一してあげられることは、「居心地のいい家をつくること」といっても過言ではないと思います。家が子どもにとって、安心、安全で、居心地のいい場所になれば、子どもの回復は早まります。「こんな私でも大丈夫。なんとかなるかも」と安心が広がり始めるからです。子ども自身が「すっかり休めた」と思えたときに初めて外に向かおうというエネルギーがわいて、自然と動き出す、というわけです。

――どのくらい休ませればいいですか。

西野:その質問はよく受けるのですが、一概にいうことはむずかしいですね。3か月という子もいれば、数年という子もいます。親は「早く動き出してほしい」と思ってしまうかもしれませんが、そうした視線が子どもを追い詰めるので注意が必要です。動き出さないわが子を否定的に見ていることになるからです。

子どもの動き出しの一つの合図は「ひまだー」という言葉です。「ひまだー」「ゲームも飽きちゃった」などといい始めたときに初めて、「こんな居場所もあるみたいだよ」と何か提案してみるのはアリでしょう。

――どんな居場所がありますか。

西野:いま全国にはフリースクールと呼ばれるような不登校の子どものための居場所や多様な学びの場があります。自治体の教育委員会が運営しているところや私たちがやっているような公設民営のフリースペース、自治体と民間が協業するメタバースの取り組みなどなど。ついあれもこれもと焦って提案したくなりますが、選択肢は小出しにしてくださいね。本人が「今だ」と思うタイミングでなければ動きませんからね。

――ネットには、「子どもを休ませることは理解できるけど、やっぱり学校に行ってほしいと願ってしまう」という親御さんの悲痛な声も散見されます。そうやって追い込まれたときに「学校に戻します!」などとうたう団体があると、頼ってしまいたくなりそうです。

西野:子どもの不登校を心の底では受け入れられず、あらゆることを試しても状況が変化しないとき、「不登校を治します」「親に替わってしっかり指導、矯正します」「〇日で学校に戻します」……そうした言葉に一縷の望みを託して、支援機関といわれる業者を頼る方やそこに大金を払ってしまう方もいると思います。しかしそのキャッチフレーズをよく見てください。不登校は治すものでしょうか、矯正するものでしょうか。

私は今までたくさんの親子の修羅場に立ち会ってきましたが、力で子どもを屈服させようとしてもさらなる悲劇が待ち受けているだけです。家庭内暴力やリストカット・オーバードーズなどの自傷行為、自死、本人が望んでもいない長期にわたるひきこもりなどが、本人の意思を無視して親が「良かれ」と思って無理なことを子どもに強いた後に待ち受ける結末です。どうか子どもがこれ以上傷つくことがないように冷静に判断してください。ホームページだけでなく、ぜひ自分の目で見て、体験してから決めてほしいと思います。

国も自治体も旗を振り、社会はこんなに変化している!

――西野さんの本によれば、公的な居場所もけっこうあるのですね。

西野:親御さんが育ってきたときから不登校を取り巻く環境は確実に変化しています。2016年には「教育機会確保法」が成立しました。学校に行けなかったら学校以外の場で学んでもいい、一歩も外に出られなかったら、ICTなどを使って家庭で学んでもいいと法律で規定されたんです。

この法律に基づいて出された文科省の通知にははっきり次のように書かれています。

「不登校児童生徒への支援は、『学校に登校する』という結果のみを目標にするのではなく、児童生徒が自らの進路を主体的に捉えて、社会的に自立することを目指す必要がある」(令和元年10月25日)。

国の旗振りの下、各自治体では多様な学びに関する支援策が一斉に打ち出されています。たとえば、東京都は民間のフリースクールなどを利用する際の費用を1人月額2万円の助成を行っています。荒川区などは、独自にさらに月額2万円を加算して支給しています。千葉市や大阪市、大分市などは、学校外の教育や塾の利用料を補助する取り組みもあります(吉田瑞枝「多様な学びへの経済的支援について」)。

――不登校の子どもたちへの偏見がなくなり、多様な学びの場ができるのはうれしいことだと思います。

西野:もはや詰め込んだ知識の量をテストで測り、評価する時代ではなくなってきました。大切なのは、自ら問いを立てて考え、対話し、探求する力ではないでしょうか。小学校1年生で習う漢字だから、計算だから、とカリキュラムに当てはめることはないですよね。人はなぜ学ぶのかといえば、幸せになるために学ぶのだと思います。

子どもが学校に行かないことを悲しむのはやめて、子どもに肯定的なまなざしを注いでください。「To do」(する、できる)よりも「To be」(ある、いる)に光を当てて、「大丈夫のタネ」をまいていってほしいなと思います。

【書籍情報】

著者 西野 博之 マンガ 來來珈琲店

- 【定価】

- 1,650円(本体1,500円+税)

- 【発売日】

- 【サイズ】

- A5判

- 【ISBN】

- 9784041131343