ピッグは、ダム・キーパー。ひとりで町をまもっている。だけど、だれもそれを知らない__。

2015年アカデミー賞短編アニメーション部門にノミネートされた名作が、このたび絵本になりました! 作者の堤大介さんとロバート・コンドウさんは、カリフォルニア州バークレーで「トンコハウス」というアニメーションスタジオを立ち上げ、現在は日米を拠点に多彩な活動をしています。今回、バークレーの堤大介さんに、ビデオ通話でインタビューしました。

取材・文:大和田 佳世

名作映画が、はじめての絵本に

── : 絵本『ダム・キーパー』(KADOKAWA)は、2015年米国アカデミー賞短編アニメーション部門にノミネートされ、大評判となった短編映画『ダム・キーパー』のお話ですね。

堤: はい。僕とロバート・コンドウがピクサー・アニメーション・スタジオで働きながら、共同でストーリーを書き初監督した映画『ダム・キーパー』は、ありがたいことに国際映画祭で20以上の賞をいただき、たくさんの方に見ていただきました。 その後、ふたりでトンコハウスを立ち上げ、『ダム・キーパー』の未来のお話をグラフィック・ノベルとして出版したり、主人公たちがまだ幼い頃を描いたドラマシリーズ『ピッグ 丘の上のダム・キーパー』(2017年)を制作したり、長編の劇場映画に取り組んだりと、「ダム・キーパー」の世界はどんどん広がっていきました。 そんななか、ここで一度僕たちの原点に立ち戻って、短編『ダム・キーパー』の絵本を作ってみようと思ったんです。それから、映画とは別に新しくすべての絵を描き下ろし、半年ほどかけてこの絵本を完成させました。

── : 映画を絵本にするという企画は以前からあったのですか。

堤: はい。世界各地の映画祭をまわっているときから、「作品を絵本にしないか」という話は、日米の出版社をはじめ、あちこちからいただきました。このアニメーションは、絵柄が絵柄だけに、「まるで絵本が動いているみたい」という声を多くいただいて、正直なところ、それはとてもうれしく感じていました。 でも、短編『ダム・キーパー』は、僕とロバートが、夢中で自主制作した初監督作品であり、すべてのスタートとなる物語だったので、こだわりもあって、そのときは、かんたんに「じゃあ、やりましょう」とは言えませんでした。 それに、僕もロバートも本が大好きで、“絵本”に特別な敬意を持っていました。すでに短編映画用に8000枚以上の絵がありましたが、だからと言って「この絵を並べるだけで、すぐ絵本ができますよ」というのでは、納得できなかったんです。“絵本”と“映画”は違う、絵本には絵本の作り方、奥深さがあるはずだよね、と。 その一方で、僕には今年7歳になる息子がいて、寝る前にいつも絵本を読むのですが、僕も小さい頃読んでもらった、せなけいこさんの絵本を一緒に読んで、あらためて斬新な展開に驚かされたり、酒井駒子さんやヨシタケシンスケさんの絵本にも、心を動かされたりしました。そんな時間を過ごしながら、だんだんと絵本作りに向けての心の準備ができていったと思います。 ですから、『ダム・キーパー』の絵本を作ろうと決めたとき、ただ映画の絵を絵本にするのではなく、“絵本のための絵”をすべてゼロから描き下ろすことにしたんです。

── : 実際の絵本作りはいかがでしたか。

堤: 「トンコハウス」としてのはじめての絵本作りは、とにかく想像以上に大変でした。想定していたスケジュールを超え、絵も文章も、最後の最後まで何度も描き直しました。 ピクサーでアート・ディレクターを務めていた経験から、もの作りにかんたんなことなどないことはわかっていたし、絵本をなめてはいけないとも思っていましたが、それでも想像以上でしたよ(笑)。 この絵本は、日米のトンコハウスのスタッフ、デザイナーの城所潤さん、絵本を作ろうと決断する最終的なきっかけになった編集者さん、印刷所の方々など、映画とはまったく別のチームで作った、まったく新しい作品である、というふうに、はっきり言えるものができたと思っています。

Unsung Hero ほんとうのヒーロー

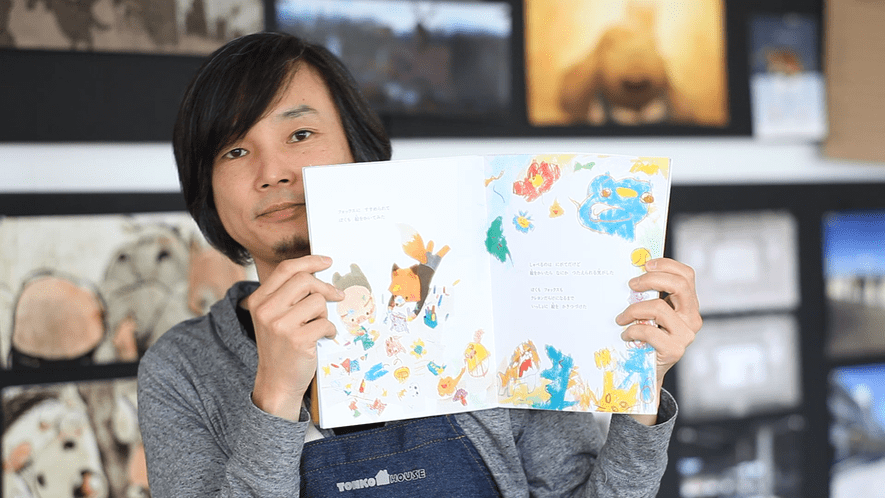

── : 『ダム・キーパー』の主人公は、孤独なブタの少年、ピッグ。ひとりぼっちでダムの上の風車小屋に住み、朝夕風車をまわすことで、汚染された空気「くらやみ」から、谷あいの小さな町をまもっています。 お話がはじまる最初の風景では、光にあふれた平和な町と、大きなダムの縁に見える「くらやみ」が対照的です。ダムの向こう側の、まっ暗な世界を想像させられますね。

堤: そうですね。最初に、明るい町でいろんな動物たちが「くらやみ」のことなんか気にせずに暮らしている、映画にはない、町全体の風景を描きました。 「くらやみ」が町へ入ってこないように、朝と夕方、風車の大きなネジを巻いて、風車をまわして風を起こし、「くらやみ」を押しかえすのがピッグの仕事です。 だれも知らないところで毎日町をまもっているピッグは、縁の下の力持ち、“Unsung Hero”であり、ほんとうのヒーローです。でも町のみんなは、だれが風車をまわしているのか気にもせず、その意味も忘れて、ダム・キーパーの仕事でよごれたピッグをのけ者にします。

── : ピッグが「よごれんぼ」とばかにされたり、いやがらせをされたりするのはつらい場面です。学校でも、いつもひとりぼっちのピッグですが、フォックスという名のキツネの女の子が転校してきて、ピッグの日常を変えていきますね。

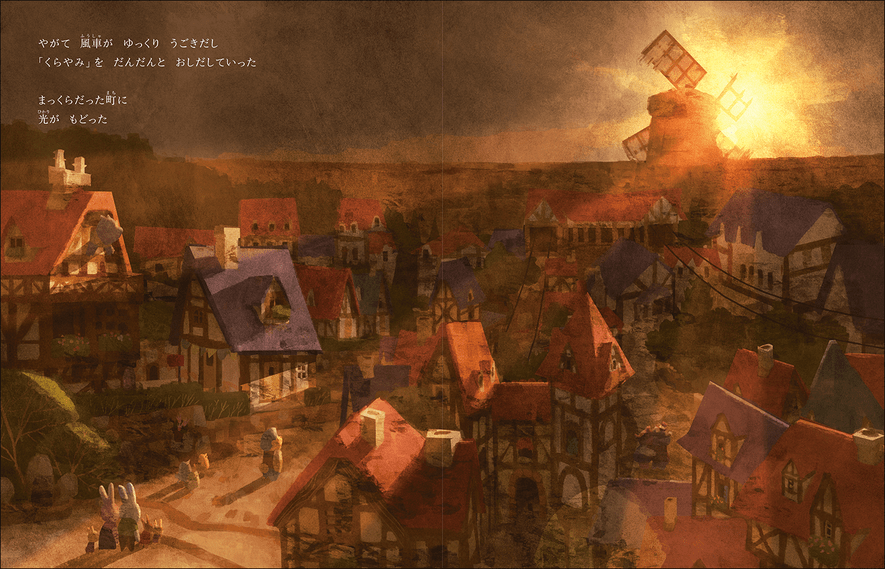

堤: フォックスは、明るくて絵の上手な女の子です。ある日、ピッグが男子トイレでいやがらせを受けていると、ためらわずに中へ入ってきます。フォックスは、だれとでも仲よくなれて、しかもユーモアがあるんです。いじめっ子が泣いている絵を描いてみせて、一緒に絵を描こうとピッグを誘います。短編映画では、ここで黒い木炭を使いますが、絵本では、ふたりで絵を描くことの楽しさを色でも表現したかったので、カラフルなクレヨンで描いていることにしました。 クレヨンを手や顔にいっぱいつけて絵を描くふたりの場面は、僕も大好きな場面です。

自分の中の「くらやみ」に立ち向かう

── : 次の日も一緒に絵を描く約束をして、ピッグとフォックスは手をふって別れます。このページは、外から差しこむ光と、学校の廊下が白く輝いているように見えるのが印象的でした。

堤: ここは、ピッグがはじめて笑顔を見せる大事な場面なので、表情が際立つようにしたいと思い、あえて床をまっ白にしました。

この絵本の前半では、ピッグは感情をあまり見せません。自分の心をまもるため、傷つかないように心を閉ざし、笑顔を見せなくなっていたんです。その心をはじめて開かせたのが、フォックスでした。だから、ある事件が起こったとき、ピッグはフォックスに裏切られたと思い、ひどく傷ついてしまいます。

── : 学校帰りのバス停で、ピッグは、フォックスがほかの子たちと笑いあっているのを見かけます。そのときフォックスの手には、「よごれんぼ」と書かれたピッグの絵がありました。それを見たピッグはショックを受け、思わずその絵をうばって、かけだします。 「ぼくのむねは まっくらに なった ひとりぼっちには なれていたのに どうしていいか わからない」……。傷ついてとまどうピッグは、風車をまわす時間を忘れてしまいます。

堤: これは、「心の中のダム」のお話でもあるんです。ピッグは、心の中にダムを作って「くらやみ」を押しとどめていたけれど、フォックスという友だちができたことで、そのダムが崩れてしまう。友だちができたのはいいことなのに、無防備になったせいで「くらやみ」が入ってきて、心が「くらやみ」におおわれてしまいそうになる……。 でも、ピッグは、自分の悲しみのことばかり考えているあいだに、町が「くらやみ」だらけになってしまったことに気づいて、必死でダムに向かい、風車をまわそうとします。だれが何と言おうと、自分のことを笑おうと、風車をまわすのだという強い意志が生まれた場面を、絵本では描きました。

── : 個人的な感想なのですが、絵本を一緒に読んだ3歳の息子が、最初にピッグが風車をまわすシーンで「やってみたいなあ」とうらやましそうに言ったとき、ハッとしました。ピッグもはじめは、風車をまわすのは楽しかったのかもしれない。でもダム・キーパーとしての責任を背負う日々が、いつしかピッグから笑顔を奪ってしまったのかもしれないと思いました。

堤: そうですね。本当はピッグのような小さな子どもに、町をまもるなんていう大きな責任を負わせてはいけないんです。この子にとっては酷な状況で、フォックスと出会い、隠していた子どもの無垢な部分が引きだされたピッグは、よけいに傷つきやすくなってしまった。 でも、たとえ小さな子どもであっても、何かモヤモヤした気持ちを持つことはあると思うんですよね。心の中に「くらやみ」を持つことがダメなんじゃなく、子どもなりにその「くらやみ」と向きあって、それを乗りこえていかなくてはいけない……。もちろん大人もそうですよね。『ダム・キーパー』は、自分の中の“闇”から逃げずに、そこにどんなふうに立ち向かって生きていくのか、というお話でもあります。

絵本で表現したかったこと

── : 「くらやみ」が町から押しだされ、再び光がもどったあと、ピッグは、フォックスからうばった絵を広げます。よく見ると、そこには、自分だけでなく、クレヨンだらけのフォックスと「よごれんぼなかま」の文字が一緒に描かれていました。 思わず町へ飛びだすピッグ。向こうからはフォックスが走ってきます。最後は、笑顔にあふれた幸せな読後感でした。

堤: これは、ピッグの物語であると同時に、ピッグとフォックスの物語でもあります。だから、絵本では、ふたりの場面をできるだけ大事にしました。とくにフォーカスしたかったのは、フォックスの登場によって、ピッグに起こった感情的な変化です。ふたりで絵を描くところや、ラストシーンの絵は、絵本のために新しく生まれたいい場面になったと、自分としてもうれしく思っています。

孤独な少年ピッグは自分

── : 堤さんは18歳で渡米してアートを学び、その後アート・ディレクターとしてのキャリアを積みましたが、子どもの頃に読んだ日本の絵本で、印象に残っている作品はありますか?

堤: 僕の両親はふたりとも本を書く人だったので、家には本がたくさんあって、絵本もよく読んでもらいました。その後、父と母は離婚して、母はひとりで僕と姉を育ててくれました。そのせいか、小さいときの僕は内気で、内にこもるタイプだったと思います。 子どものときに読んだ本で、『おしいれのぼうけん』はとても印象的でした。ちょっと乱暴な男の子と、泣き虫の男の子、ふたりの主人公がお昼寝のときに先生にしかられて、おしいれに閉じこめられます。暗闇の中で出会う「ねずみばあさん」に、ふたりで力をあわせて立ち向かうのですが、その姿に自分を重ねました。僕も周囲に大人があまりいない状態が多かったので、「ひとりでどうやって生きていくか」といったことを、ずっと考えながら育ってきたように思います。 『おしいれのぼうけん』も『ダム・キーパー』も、子どもながらにがんばらなきゃいけない状況が、共通していますよね。孤独な子に、共感する気持ちがあるのかもしれないなと思います。 僕たちの会社の名前「トンコハウス」は、トン(豚)とコ(狐)、僕とロバートの原点である『ダム・キーパー』の、ふたりの主人公からとった名前です。見た目では、僕はフォックスだと言われることが多いのですが、性格的には、どちらかというとピッグなんですよね(笑)。

── : ピッグの孤独と友情の物語を、どんなふうに読んでもらいたいですか?

堤: 短編映画ができたとき、アメリカの小学校で、10歳くらいの子どもたちに向けて上映会をしたことがありました。そのとき、映画を見終わった子たちが、すぐに「なぜピッグはいじめられるのか」「あのときはどんな気持ちだったのか」と議論をはじめて、僕とロバートは、驚いたと同時に、とてもうれしく思いました。 絵本も同じで、読者がこの物語を読んで、ピッグの気持ちを想像したり、疑問を感じたり、それによってみんなと会話が生まれたりしたら、それがいちばんうれしいです。

── : 逆に、映画と絵本の違いは?

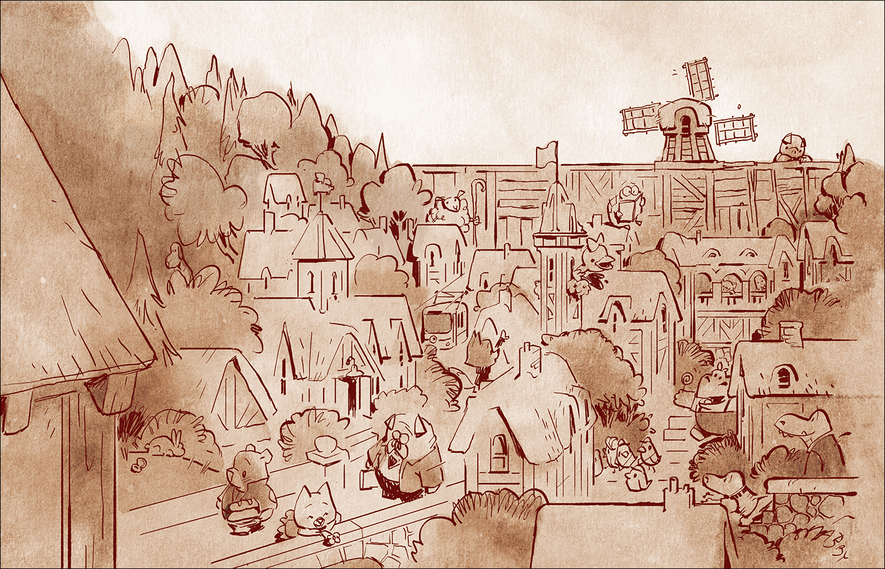

堤: 絵本は、映画と違って、読む人のペースで作品を味わうことができるのがいいなと思います。僕の息子も、1つのページをずっと眺めていたり、途中で前のページにもどったりして読んでいます。 ちなみに、僕が最後まで迷っていた本文の書体を、3つの候補の中から「これがいい!」と選んでくれたのは、息子なんですよ。書体を選ぶというのも、絵本ならではの作業でした。 この絵本では、ほかにも、小さな子が絵にちゃんと入りこめるように、キャラクターたちの輪郭をはっきりさせたり、ページの中に白い部分を増やしたりと、映画とは違ういろいろな試みをしています。 また、見返しの町の絵を描いたのはロバートですが、3歳の娘さんと話しあいながら、町の中に隠れキャラを描きこんでいったそうです。まん中あたりにフォックスがいて、ダムの上のピッグに向かって手をふっていますが、これは物語には出てこないシーンです。親子で、あるいは友だちと、中面の絵と見比べながら楽しんでもらえたらいいなと思います。

── : できあがった絵本を見て、いかがでしたか?

堤: 本当にていねいに作られた「宝物」のような感じがありました。紙の手ざわりとか、印刷の美しさとか、ロバートと「やっぱり日本のもの作りへのこだわりは違う」と、唸ってしまいました(笑)。 帯には、尊敬する糸井重里さんからコピーをいただくことができてうれしかったです。僕は絵描きで、文章は得意でないのですが、糸井さんの言葉の使い方は、絵を描くときも参考にしているんです。相手を引きこむ柔らかさと思いやりの中に、強い芯がある。これは、文章でも絵でもなかなかできないことだと思っています。 『ダム・キーパー』は、ピッグのような状況下にある子どもの心を、僕たちなりにできるだけ誠実に描いた物語です。「トンコハウス」としてはじめて作った絵本『ダム・キーパー』が、この絵本にかかわった人たちの思い、作品にこめた思いとともに、みなさんの手に届くよう願っています。

堤 大介(つつみ・だいすけ)

東京都出身。18歳で渡米して、アートを学び、その後ルーカス・ラーニング社をへて、ブルースカイ・スタジオで「アイス・エイジ」「ロボット」などのコンセプト・アートを担当。2007年ピクサー入社。アート・ディレクターとして「トイ・ストーリー3」「モンスターズ・ユニバーシティ」などを手がける。2014年7月、ロバート・コンドウとともにトンコハウスを設立。世界中から71人のアーティストが参加したプロジェクト『スケッチトラベル』の発案者でもある。

(この記事は2019年04月20日に「カドブン」に掲載されたインタビューを転載したものです)