小学生から読める、本格暗号ミステリーの決定版!

児童書の翻訳ミステリー『暗号クラブ』は、本編全20巻、現在は続編シリーズ『スパイ暗号クラブ』が3巻まで発売中。世界累計100万部超え、日本でも81万部売れている大人気「暗号解読」小説です。

「暗号を解きながら楽しく読み進められる」「小学生がドハマりする」「解読作業が楽しい」と、小学生やその保護者のみなさんから大人気!

「"体験型なぞ解き"ミステリーって?」

「一体どんなお話なの?」

気になるみなさんのため、ヨメルバでは1巻冒頭のためし読みを公開!

お子さまが小説好き・ミステリー好きに育つことまちがいなしな傑作シリーズを、どうぞおたのしみください!

目次

第1章 ゾンビみたいな手

第2章 火事発生

第3章 秘密のメッセージ

第4章 暗号メモ

第5章 とどけられた脅迫状

人物紹介

第5章 とどけられた脅迫状

二人は息を切らして、部室に使っている小屋にたどり着いた。心臓はおびえたネコが走るみたいに、ものすごい速さで打っている。

「助かったあっ!」

エム・イーがあえぎながら言った。

コーディもぜいぜい言いながら、かたで息をした。ユーカリ林まで、三〇〇メートルはある距離を一気にかけ上がってきたのだから、むりもない。

コーディは後ろをふり返って、たしかめながら言った。

「ピューマはいないみたいだね」

「でもさ、あの草むらの中には、ぜったい何かいたよねっ」

エム・イーが言う。

暗号クラブの部室は、自然公園の中のユーカリ林が広がる丘の中腹に、かくれるように建っている。コーディはこの部室がとても気に入っている。街からすぐなのに、まるでちがう世界にいるような気がするからだ。木々がしげるのどかな丘にいると、ゴールド郡にあった前の家を思い出す。

部室を作ったのは、クインとルークだ。一年前、四本の木を柱代わりにして、古い広告看板をロープでむすびつけ、壁を作ったところから、作業は始まった。設計したのはクインで、力仕事のほとんどは、ふだんスポーツで体をきたえているルークが担当した。

二人は、街で拾ってきた廃材を、少しずつつけたしていった。屋根部分は、使いふるしの迷彩柄のパラシュートでおおい、壁の外側は、まわりの木に合わせて緑と茶色でぬった。知らない人が見たら、森の一部にしか見えないだろう。小屋の中には、床板の代わりに、工事現場にすてられていたアルミ板がしいてある。

小屋が完成すると、クインとルークは、チェーンとダイヤル錠で、カギを取りつけた。そしてエム・イーとコーディが会員にくわわってから、この小屋は正式なクラブの活動場所──「部室」と呼ばれるようになった。部室には、中古のスパイ用道具、秘密のノート、緊急用の保存食など、いろんな物が持ちこまれた。

軍隊マニアのクインは、どこかのガレージセールで見つけてきた暗視双眼鏡と、キーが三つなくなっている、こわれた暗号解読マシーンを持ってきた。クロスワード好きなおばあちゃんと住んでいるルークは、屋根裏にあった資料を何冊も持ちこんだ。そのうちの一冊は、百六十年も前の南北戦争のときに使われた暗号の本だ。ほかにも、八十年前の第二次世界大戦でかつやくした、ナバホ族のコードトーカーについての本(アメリカ軍は、味方同士で連絡を取りあうとき、アメリカ原住民族ナバホ族の言葉を、暗号代わりに使った)なんかがある。

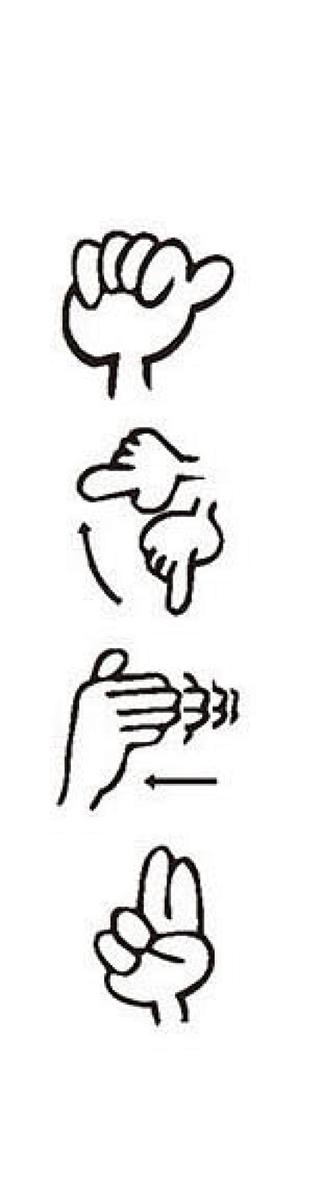

エム・イーは、みんなに暗号ブレスレットを作って配った。じっさい手首につけているのはエム・イーとコーディだけで、男子たちはポケットに入れて持ち歩いている。コーディは、ポケットのたくさんついたベストを四枚、集めてきた。秘密のメモやノート、その他のだいじな物をいろいろ身につけておける、べんりなベストだ。ベストの胸もとには、クラブの名前を表した指文字を、エム・イーが刺しゅうしてくれた。

こういっただいじな品々は、懐中電灯、方位磁石、手話の本やその他の備品といっしょに、小屋の下にほった穴にしまい、アルミの床板でかくしてある。

ドアに取りつけてあるダイヤル錠を回しはじめたコーディは、ふいに動きをとめた。

「しーっ! 何か聞こえる!」

エム・イーが、コーディの手をぎゅっとにぎりしめ、ささやく。

「な、なんの音っ?」

コーディは後ろをふり返って、生いしげるユーカリの木立をじっと見た。今日みたいに明るくて天気のいい日でも、森の中は、つねにうす暗い影でみちている。

「何かが……そこにいるみたい」

エム・イーは、コーディにピタリとひっついて、いいかおりをただよわせる、背の高い木々を見つめた。

「やだよっ、コーディ。もしかして、マットがあとをつけてきたとか? それともまさか……ピューマ?」

コーディは返事をする代わりに、ダイヤルを回して錠を外し、ドアをおし開けようとした。ところが、ドアは開かなかった。内側から、かんぬきがかかっているのだ。

(あれ? あっ、そうだ。秘密のノック)

ドアを開けてもらうとき、クラブのメンバーは、モールス信号で自分の名前を打つというのがルールだ。コーディは深呼吸をしてから、ドアをたたいた。

ツー、トン。トン、トン。ツー、ツー、ツー、ツー。ツー、トン。頭の中でとなえながら、ツーは長く、トンは短く、とちゅうで三回あいだをおいて、ドアをたたく。

それからコーディは、今日の秘密の合言葉を、ドアののぞき穴からささやいた。

「びうよいす」

スパイがメンバーのふりをして入れないように、合言葉は曜日ごとにかわるけれど、かんたんなものにしてあった。その日の曜日を、さかさまから言うだけだ。今日は水曜日だから、パスワードは水曜日を下から読んで、びうよいすになる。

内側のかんぬきが引かれ、ベニヤ板がこすれる音が聞こえた。ドアがいきおいよく開き、クインが顔を出した。オークションサイトで見つけたという、ご自慢のパイロット用サングラスをかけている。

「入って、早くっ!」

キーキー声をあげて、エム・イーがコーディをおす。クインがうでを取って、ドアのすきまからコーディを引っぱり入れてくれた。つづけてエム・イーも中に入る。

「何かあったの? あとをつけられてるとか?」

クインが、外をうかがいながら聞いた。

「早くドアしめてっ!」

エム・イーがさけぶ。

ところが、クインがドアをしめるより先に、小屋の外から声が聞こえてきた。

「おーい、ちょっと待ってくれ!」

その声を聞いて、コーディはほっとして顔をほころばせた。

「なんだ、よかった! ルークだったのね」

床にすわりこみ、つかれた足をさする。今日四人めにして最後の暗号クラブ会員が、木々のあいだからすがたを現したのが見えた。

クインはドアを広く開けて、ルーク・ラヴォーを中にまねき入れた。四人の中で一番背が高いルークは、頭を低くしなければ、中に入れない。

「おっと」

天井部分に、ルークのニューオーリンズ・セインツの野球帽が引っかかって、ぬげてしまった。後ろを向いてドアをしめ、かんぬき錠を下ろしたルークは、コーディを見て、てれたような笑顔を見せた。

(わっ!)

コーディは、あせって目をそらしてしまった。

(わたしの顔、赤くなってないといいけど……)

じつはコーディは、ちょっと前からルークのことが気になっている。ちぢれた黒髪、コーヒー色の肌、うるんだ茶色い瞳、そして、広いかた幅。こわいものなんて何もないふうに見えるのに、コーディが話しかけると、ちょっとはずかしそうに返事をするところも、好きだ。言葉のはしばしに、ニューオーリンズなまりが出るのもかわいいと思う。ルークはアメリカ南部のルイジアナ州で生まれた。でも、二〇〇五年に南部をおそった大型ハリケーン、カトリーナが引き起こした洪水で両親を亡くし、おばあちゃんといっしょにバークレーに引っこしてきたのだ。

「悪い、おくれた」

ルークは言った。ステッカーがいくつもはられた、使いこまれたスケボーをおき、帽子を取る。

「草むらで、何か音が聞こえたけん、調べに行ったんや。校長の言うとったピューマかと思うてな。けど、何もいなかった」

ルークの言葉に、コーディはびっくりしてたずねた。

「ルーク、ほんとに? 本気でピューマをさがしに行ったの?」

「だいじょうぶやって。気をつけとったけん」

ルークはへいぜんと答える。コーディはあきれて頭をふった。

四人は、アルミ板の上にあぐらをかいてすわった。小屋の中は、ちょうど四人全員がゆったりすわれるくらいの広さだ。

「で、クイン、何があったのっ? メッセージの重要度、オレンジレベルだったけど」

エム・イーが、今朝受け取ったメモを、ポケットから引っぱりだして聞いた。

クインはもったいぶってサングラスを外してから、三人の顔を見回した。

「あのさ、みんな、ガイコツじいさんの家のことは知ってるよな?」

三人ともうなずく。

「オレとコーディは、ゆうべ、火事が起こる前に、あやしい二人組がじいさんの家にいるのを見たんだ」

クインは、コーディと二人で目撃した、きのうの夜のきみょうなできごとについて話した。窓に描かれた絵、げんかんポーチで話をしていた見知らぬ男女二人組、消防隊によるガイコツじいさんの救出。そして、火事の前、二人が消えてしまったこと。

「なんか気味の悪い話だねっ。ガイコツじいさん一人でもじゅうぶん不気味なのに、さらにあやしいのが二人、ふえたってわけっ?」

エム・イーは、鳥肌の立ったうでをさすりながら言った。クインが答える。

「ああ。マジで不気味だよな。なんであんな変人が、となりに住んでるんだよ、って思うよ。この前、裏庭にいたとき、じいさんが家の中でわめきはじめたんだけどさ、何を言ってるのか一言もわからなかったぜ……」

そこへ、エム・イーがわりこんだ。

「そうそう、あの家さ、おばけが出るってうわさだよっ。近所の子に聞いたんだけど、あのおじいさん、飼ってるネコが死んだら、死がいを前庭にうめてるんだって。なんでも、五十ぴきぐらい飼ってるらしいよっ」

(もう、エム・イーったら!)

コーディは、頭をふりながらエム・イーをたしなめた。

「それは、たんなるうわさ。あのおじいさん、ペットのめんどうはちゃんとみてるもん。いつも庭でオブジェを作りながら、ネコにエサをあげてる。不気味に見えるのは、たぶん年をとりすぎたせいよ。家が火事になっちゃって、かわいそう」

クインが、まじめな顔にもどって、声をひそめて言った。

「ともかくオレは、あのあやしい二人組が、何かをたくらんでたのはたしかだと思う。二人が宝物のことを話しているのを、この耳で聞いたからね」

それまで下を向き、自分のスニーカーを見つめていたルークが、さっと顔を上げた。

「今、宝物っち言うた?」

茶色い瞳がかがやいている。クインはかたをすくめた。

「うん。でもそのあと、じいさんの家は火事になっちゃったから──」

エム・イーが目を見開いて、クインの言葉をさえぎった。

「やだっ、ひょっとして、その二人組が火をつけたとか?」

「さあ、わからない。でも、あいつらが、何かをこそこそかぎ回ってたのはたしかだ。もしかしたら、黄金をさがしていたのかもしれないな。ガイコツじいさんは砂金取りだったってうわさ、聞いたことがあるから」

「すげえ! じいさんの家に、金塊がかくしてあるっちゅうことか?」

ルークが生き生きした表情になってたずねる。

「そのとおりっ! 死んだネコといっしょにねっ」とエム・イー。

クインがもう一度かたをすくめると、言った。

「エム・イー、マジな話してるんだぞ、オレは」

それからクインは、右のまゆをつり上げて、ほかの二人を見た。

「どういうことなのか、調べてみるべきかもね」

コーディが言ったそのとき──

バン!と大きな音がして、小屋の壁がゆれた。

「ピューマだっ!」

エム・イーが、コーディにしがみつく。

ルークはジャンプして、ドアまですっとんでいき、のぞき穴から外を見た。あとの三人は、その場でかたまっていた。コーディのTシャツの下で、心臓がドクドク鳴っている。みんなにも聞こえそうなほど、大きな音で。

はりつめた空気の中、しばらくしてルークがささやいた。

「なんも見えん」

「何かが壁に当たったんだよ。それか、この小屋にもゆうれいが出るかのどっちかだ」

クインが言う。

ルークはドアのかんぬきを外し、三〇センチほどドアを開けた。まずは頭だけ外につきだし、ようすをうかがいながら、一歩外に出る。

(ルークってほんと、たよりになる……)

コーディはうっとりして、ルークの後ろすがたを見つめた。

「あ! なんか見えたぞ」

小屋の横手に回ったルークが、声をあげた。

でも、そのあと何も言わないので、コーディはしびれを切らして聞いた。

「ねえルーク、ピューマなの?」

「いや、ちがうと思う。Tシャツを着とったけん。もう見えんようになったけどね」

おジャマじゃマットだ、とコーディは思った。立ち上がり、ドアに近づいて外に足をふみだす。クインもコーディにつづいた。エム・イーもこわごわ、ついてくる。

「ここから逃げようっ!」

エム・イーはすっかりおびえて、声もふるえている。

「ちょっと待てよ。小屋の中のほうが安全だって。オレがルークといっしょに、あたりを見てくるから」

コーディとエム・イーは、戸口の前で身をよせあった。

小屋の後ろに回ったルークたちを、コーディは息を殺して待った。エム・イーの手をぎゅっとにぎりしめる。少したってから、ルークが呼ぶ声が聞こえた。

「もうだいじょうぶや。ちょっとこっちに来てくれ」

コーディとエム・イーは、クインのあとを追って、小屋の後ろに出た。ルークが、ソフトボールくらいの大きさの、丸い石を二人に見せた。

「石投げてきた。ピューマやないことは確実やな」

コーディは小屋の壁に目をやった。板の一部がベコッとへこんでいる。

ルークは石を高く持ち上げて、みんなに見せた。石は紙でつつまれ、輪ゴムでとめてある。

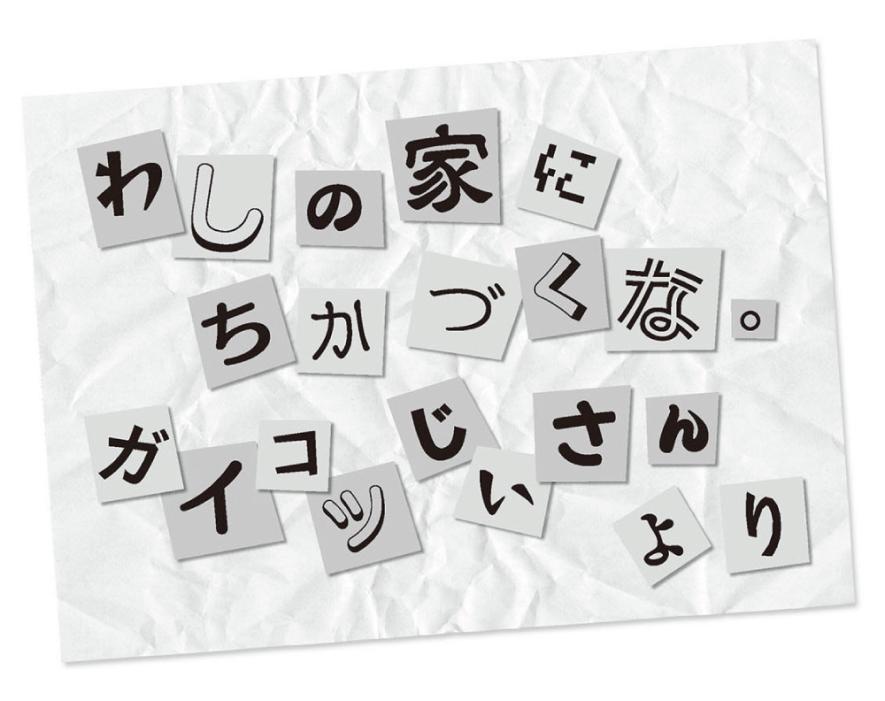

輪ゴムを外し、紙を広げると、雑誌や新聞から切り取った、いろんな形の文字をはりつけて文章が作ってあった。ルークが声に出して読みあげる。

「ちょっと見せてくれる?」

紙を受け取ったコーディは、つぎはぎだらけの警告文を見て、ぷっとふきだした。

「あはは、この手紙、インチキなのがバレバレ。ガイコツじいさんが、自分のことを、ガイコツじいさんって名乗るわけないじゃない。それに、病院にいるガイコツじいさんが、どうやってこれを出せるっていうの? ぜったい、にせものよ」

ルークがうなずく。

「たしかにそうやな。そうとしたら、この手紙の送り主は、おれたちがじいさんにつけたあだ名を知っとるっちゅうことや。そのだれかは、おれたちがじいさんの家に近づいたらこまる、っちゅうわけやな」

「なんでこまるのかな?」

コーディはつぶやいたが、だれも答えない。

「ガイコツじいさんってあだ名を知ってるなんて、だれかなっ?」

エム・イーの質問には、クインがすぐに答えた。

「オレたちがガイコツじいさんって呼んでることは、親たちのほかに、近所の人たちも、けっこう知ってると思うよ。とにかく、何かが起こってるのはたしかだ。それがなんなのか、じいさんの家に行って調べてこようぜ」