小学生から読める、本格暗号ミステリーの決定版!

児童書の翻訳ミステリー『暗号クラブ』は、本編全20巻、現在は続編シリーズ『スパイ暗号クラブ』が3巻まで発売中。世界累計100万部超え、日本でも81万部売れている大人気「暗号解読」小説です。

「暗号を解きながら楽しく読み進められる」「小学生がドハマりする」「解読作業が楽しい」と、小学生やその保護者のみなさんから大人気!

「"体験型なぞ解き"ミステリーって?」

「一体どんなお話なの?」

気になるみなさんのため、ヨメルバでは1巻冒頭のためし読みを公開!

お子さまが小説好き・ミステリー好きに育つことまちがいなしな傑作シリーズを、どうぞおたのしみください!

目次

人物紹介

第4章 暗号メモ

コーディとエム・イーは、なんとか一回目のチャイムに間に合った。二回目のチャイムが鳴る前に、ろうかを走りぬけ、急いで教室にすべりこむ。

席についたコーディは、すぐにノートを取りだし、さっき写しておいた、棒人間の絵をながめた。一番上に描かれた棒人間は、右うでを上げ、左うでを体の右側ななめ四十五度に下ろしている。二番めの棒人間は、右うでをななめ下に下ろし、左うでをななめ上に上げている。さらに三番めは右うでをななめ下、左うでをななめ上に上げ、一番下のは右うでをま横にのばし、左うでをま上に上げている。

(どういう意味なんだろう。これは、ガイコツじいさんからのメッセージ? おばさんが窓ガラスをこすって、この絵を消そうとしていたけど、なんで?)

コーディの脳みそは、フル回転していた。そして、一番気になっているのは──。

(あのあやしい二人組は、何をしようとしていたんだろう?)

「ダコタ・ジョーンズ?」

スタッド先生のハスキーな声に、コーディはわれに返った。先生がいらいらしたように首をふると、茶色い髪が上下に波うつ。

「あ、はい!」

コーディはあわてて返事をして、いきおいよく手を上げた。ちょっと声が大きすぎたみたいだ。クラスのみんなが、ふり返って笑った。

スタッド先生は、表情をかえずに、出席簿に印をつけた。お手製のベストのセンスが最悪なほかは、かなり話のわかるいい先生だと、コーディは思っている。ちなみに今日のベストはリンゴと定規、それから小さな黒板のアップリケつきだ。

(テーマは、〝古きよき学校の先生〟ってとこかな?)

コーディは席に体をしずめて、窓の外を見た。ポニーテイルの先がゆれて、首の後ろをくすぐる。先生が出席をとり終えると、コーディは棒人間の絵に目をもどした。

(うでの位置がそれぞれちがうのは、なんでだろう?)

そのうちに、スタッド先生が今日の新しい単語を黒板に書きはじめたので、授業に集中することにした。

コーディは、学校の勉強がわりあい好きだ。どの教科も、暗号やパズルを解くのに似ていると思うからだ。単語のつづりは暗号文字をおぼえるみたいなものだし、算数は数字がならんだ暗号と思えばいい。歴史や理科だって、ミステリーの連続だ。スフィンクス、失われた文明、そして恐竜絶滅の謎──。でも、友だちには、勉強が好きだなんて、口がさけても言わないことにしている。なんだかかっこ悪いような気がするからだ。

「よう、マヌケ」

前の席にすわるおジャマじゃマットが、ふり返って言った。今日のマットは、ガイコツ柄のTシャツに、だぶだぶジーンズを腰ばきし、やたらゴツくてカラフルなスニーカーを、ひもなしではいている。

(今日も、にせスケートボーダーファッションね。スケボー、乗れないくせに)

コーディが無視していると、マットはコーディの単語練習帳を見下ろした。

「おまえ、また、秘密の伝言メモでも書いてんのか?」

マットのはく息は、ピーナッツバターのにおいがする。いつもリュックの中にピーナッツバターをびんごと入れて、しょっちゅう指をつっこんではなめているからだ。

マットはいわゆる、いじめっ子だ。いつもきょろきょろしてだれかの弱みを見つけては、からかっておもしろがっている。去年、落第して中学に上がれなかったので年が一つ上で、ほかの六年生たちより体が大きい。友だちがみんな中学生になったのに、自分だけ取りのこされるというのは、すごくつらいだろうと思うし、同情もするけれど──。

(でも、このピーナツバターくさい息、がまんできない!)

それに、マットは毎日のように、暗号クラブの部室のまわりをこそこそうろついて、クラブのみんなにちょっかいを出してくる。マットがこんなふうなのは、かわいそうに、きっと家庭生活に問題があるんでしょうよ、とママは言う。

(でも、マットが前の席にすわってることが、わたしの学校生活の問題なんだけど!)

コーディが単語練習帳に目をもどすと、なんとマットは、コーディが書いた単語の上に、ぶさいくなモンスターの顔を落書きしていた。意外なことに、けっこううまいイラストだ。でも、単語帳に描かれるのはこまる。コーディがノートを引っぱると、まん中から紙がビリッとやぶけた。

(もう、サイアク。また最初から書きなおさなきゃいけないじゃない)

心の中でため息をつく。

マットがブタみたいに鼻を鳴らして笑った。それから、わざとらしくいすに横向きにすわって、片足をひょいと上げた。

(うそでしょ。やだやだやめて!)

音なしの、強烈なおなら爆弾が一発。

(くっさーい! くさすぎて、いすからおちそう!)

コーディはけんめいに手であおいだ。息をとめたまま、新しいページに単語をもう一度書きなおそうとする。でも、くさくてそれどころじゃない。一日は始まったばかりだというのに、このまま永遠に終わらないんじゃないかという気がしてきた。

一時間めが半分すぎたころ、コーディは背中をトントンとたたかれた。ふり向くと、後ろの席のライラが、たたんだメモをさしだしている。コーディは左手を背中にまわして受け取ると、算数の宿題プリントの下におしこんだ。

「ダコタ・ジョーンズ! それはなんですか? 手紙?」

顔を上げると、スタッド先生がこわい顔をしてこちらを見ている。

コーディはこおりついた。

(見つかっちゃった!)

「ちがいます、スタッド先生。わたしはただ……あの、算数の宿題を見なおしてただけです。ほら、ね?」

コーディはメモを片手でかくしながら、宿題のプリントをかかげてみせた。

「そう。だったらそれはしまっておきなさい。今は算数の時間じゃないんだから」

先生は、そう言って授業にもどった。おジャマじゃマットが後ろを向いて、ニヤニヤ笑っている。

「マシュー・ジェフリーズ! 前を向きなさい。でないと、校長室に行ってもらうわよ」

すかさずスタッド先生の声がとんできた。マットはコーディに舌をベーッとつきだしてから、前に向きなおった。

コーディは、ふうっとため息をついた。

(あぶないところだった……)

スタッド先生がもうこちらを見ていないことをたしかめてから、コーディはそっとメモを開けた。カエサル暗号を使って書いてある。カギとなる暗号盤を持っていなければ、解くことはできない。

時計をもう一度見た。終わりのチャイムが鳴るまで、あと数分しかない。

(急がなきゃ!)

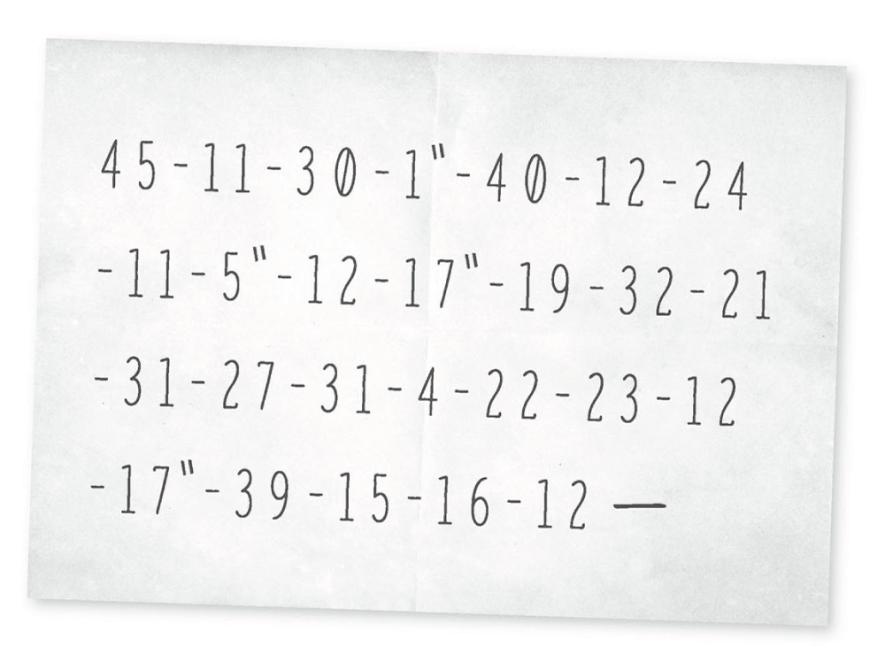

暗号盤をリュックから出して、回転盤を数字に合わせ、対応する文字を数字の下に書きとめていく。暗号はあっというまに解けてしまった。

チャイムが鳴った。

「へへ、おこられてやんの~」

おジャマじゃマットが、ニタニタ笑いながら、節をつけて歌うように言った。そして、立ち上がると、通路に立ちふさがって、通せんぼしようとする。

「べつにおこられてません」

コーディはリュックをかたまで持ち上げると、いきおいよくふり回してマットをおしのけた。

教卓の前まで来たとき、スタッド先生が、みんなの提出した単語練習帳の山から顔を上げた。コーディをじっと見る。何か言われる前に逃げなくちゃ、と思ったとき、教室のスピーカーから、聞きなれた声が流れだした。グラント校長だ。

「校内のみなさんにお知らせがあります。さきほどバークレー市警察から、学校近辺の自然公園で、ピューマが目撃されたとの連絡を受けました」

数人が、ぎょっとして息をのんだ。

「パニックになる必要はありません。しかし、じゅうぶんに注意して、次に警察から連絡が入るまでは、自然公園に近づかないようにしてください。お知らせは以上です。それでは、楽しい午後を。はばたけ、バークレー小のみんな!」

コーディは絶望的な気持ちになって、天井をあおいだ。

(火事でしょ、おジャマじゃマットでしょ、それに野生のピューマでしょ。こんな最悪な日ってある?)

のこりの授業も、一時間めと同じ調子で、ひたすら長く感じられた。終業チャイムが鳴ると、コーディは校旗掲揚台のところまで走っていって、エム・イーと合流した。掲揚台は、いつも二人が待ちあわせをする場所だ。派手なかっこうのエム・イーは、学校でもものすごく目立つ。

「今日はほんとに長かったあ。もう、一生終わらないかと思っちゃった」

コーディはエム・イーにぐちを言いながら、校舎からぞくぞくと出てくる子どもたちの顔を見回した。おジャマじゃマットのすがたは見えない。でも、見えないからといって、近くにいないとはかぎらない。またちょっかいを出してやろうと、かくれてコーディを見張っているのかもしれない。

コーディはあたりを見回した。

「気をつけなきゃ。わたし、あとをつけられてるかもしれないから」

校門に向かいながら、コーディはささやいた。

エム・イーのこげ茶色の目が光る。

「おジャマじゃマットにっ?」

コーディはうなずいた。

「あいつ、きっとコーディのことが好きなんだよ。だからいつも、コーディにちょっかい出すんだと思うなっ」

エム・イーが、横目でちらりとコーディを見ながら言う。

「なんでそんなことがわかるのよ?」

コーディは顔をしかめた。

「テレビドラマでそういう話、見たことあるもん。ある女の子のことを、いつもいじめてる男子がいてさ、女の子はすっごくムカついてたんだけど、あることをきっかけに、じつはその男子が自分のことを好きだと知ったわけ。それでやさしくしてあげたら、その男子はいやがらせをやめて……」

エム・イーのテレビ話はてきとうに聞きながすことにして、コーディはマットがかぶっていたXメンの帽子と、ガイコツプリントTシャツをさがした。

(マットに好かれてるなんて、ありえない。だとしたら、あんな態度とるはずないもの)少なくともコーディとしては、好かれていないことをねがう。

「だからさっ、こんどデートにさそってみなって!」

エム・イーがくすくす笑いながら言った。

「ちょっと、やめてよね!」

コーディはエム・イーをすごい目でにらみつけ、うで時計を見た。

「さ、あいつに見つかってあとをつけられる前に、クラブの部室に行こう!」

校門をぬけて次の通りに出るまで、二人は全速力で走った。ユーカリの森に向かって坂道を上りはじめたとき、エム・イーがとつぜん立ちどまり、コーディのうでをつかんだ。目を大きく見開いて言う。

「げ、ピューマのことわすれてたっ! グラント校長が、自然公園で目撃されたって言ってたよね」

コーディは、エム・イーを落ち着かせるように、その手をぽんぽんとたたいた。

「だいじょうぶ。わたしが前に住んでたところには、野生のピューマなんていっぱいいたんだから。ピューマは夜行性だから、昼間はふつう、ねてるの。前の学校の先生が言ってたんだけど、もし出くわしちゃった場合は、ぜったい走っちゃだめよ。わざと音をたてて、それから、自分の体がなるべく大きく見えるようにすれば平気」

エム・イーが、コーディをうらめしそうに見上げた。エム・イーよりコーディのほうが、たっぷり十五センチは背が高い。

「ふーん、そう。このあたしが、どうやったら大きく見せられるっていうわけ?」

コーディはアハハ、と笑うと、両うでを上下にパタパタ動かしてみせた。

「こうやってうでをふればいいの。さあ、行こう。クラブの部屋に入っちゃえば、安全だから、ね?」

そのとき、近くの草むらで、ザザッという音がした。

コーディが横を見ると、エム・イーは銅像みたいにつっ立ったまま、こおりついている。ポカンと開いた口と同じくらい、目を大きく見開きながら、エム・イーは蚊の鳴くような声でささやいた。

「コーディ、今の音、何?」

「わからない。とにかくここをはなれなくちゃ!」

先生の教えはどこへやら、二人は前のめりでかけだした。