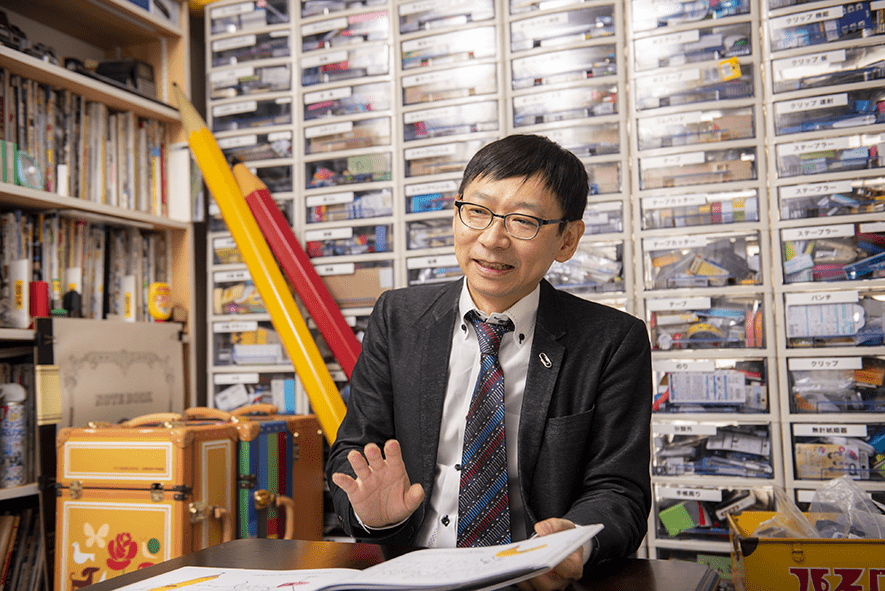

撮影:後藤 利江 取材・文:編集部

日々スマホやPCに触れる一方で、最近鉛筆も消しゴムも使っていないな――。

はじめて文房具に触れる子どもたちにはもちろんのこと、すっかり使う機会のなくなってしまった大人たちにこそ、絵本『えんぴつとケシゴム』は響くものがあるかもしれません。本作の翻訳を手がけたのは、「文具王」の肩書きを持つ高畑正幸さん。絵本について、またそこに描かれた文房具の魅力について、お話を伺いました。

たくさんの文房具に囲まれた仕事場にて。

“質の良い鉛筆=黄色”?

――鉛筆と消しゴムの創造性を描いたこの絵本。シンプルで完成された道具の魅力に、改めて気づかされました。そもそも、鉛筆と消しゴムはいつからこの形になったのでしょうか。

高畑:鉛筆については、まず1560年代にイギリスのボローデールという渓谷で、たまたま黒鉛が発見されるんですね。それを使うと印を付けたりするのに便利なようだけど、すぐに手が汚れてしまう。そこで初めは紐などを巻いていたのですが、段々木の軸にはめ込んで使うようになっていきました。

最初に使われていた黒鉛は塊だったのですが、そうした質の良い黒鉛は徐々に枯渇していき、価格は高騰し、流通も制限されました。そんな中フランスがイギリスと戦争を始めてしまったので、イギリスの良質な黒鉛はさらに入手が難しくなりました。そこで、ナポレオンに命じられたニコラ・ジャック・コンテという人が、粉状の黒鉛と粘土を混ぜて焼くという方法を、1794年に発明します。そうすると粉状の黒鉛でも塊のものと同じように使えたんですね。これは今の鉛筆の芯の作り方と一緒です。

このとき、“黒鉛と粘土の混ぜる比率を変えると硬さが変わる”ということが同時に発見されます。今の、HBとかBとか硬さの違う芯が作れるようになったのも、これがきっかけです。

この時点で既に色んな鉛筆メーカーがあって色んな形の鉛筆が生まれていたんですが、最終的には1851年にドイツの鉛筆メーカー、ファーバーカステルのローター・フォン・ファーバーが、今に通じる鉛筆の長さや太さを確立したと言われています。

――170年近く前から、鉛筆の形は完成されていたんですね。一方、消しゴムはどうやって生まれたのですか?

高畑:今でも絵を描く人は使っていますが、元々はパンでこすって消していたんです。消すことにゴムを使い始めたのが誰かは定かでないのですが、イギリスのジョセフ・プリーストリーという人が、1770年に“天然ゴムの塊が黒鉛で書いた文字を消すのに使える”と書いたのが、消しゴムに関するはじめての記述です。

その後、1950年代に入って、プラスチック消しゴムが日本で生まれます。いわゆる、日本人の我々が思い描く、白い消しゴムですね。

――この絵本は、はじめ反目する「えんぴつ」と「ケシゴム」がやがて友情を結び「えんぴつケシゴム」になる物語ですが、実際に鉛筆と消しゴムがくっついた道具ができたのはいつ頃でしょうか。

高畑:鉛筆に初めて消しゴムをくっつけた人は、ハイマン・L・リップマンですね。ただ、このときに作られたのは、黒鉛の芯と同じく消しゴムも軸の中に埋め込んだものでした。

金属の輪っかで固定するという今と同じ方法は、1891年にアメリカの会社であるエバーハード・ファーバーが特許を出しています。

ちなみに、プラスチック消しゴムはよく消える代わりに減りが早いので、鉛筆につけるとすぐに消しゴムだけなくなってしまいます。そのため、鉛筆消しゴムやシャーペンに使われているのは、天然ゴムの消しゴムです。

――この絵本に描かれている「えんぴつケシゴム」も、よく見る絵文字の鉛筆も、軸が黄色で消しゴムがピンクです。どうしてこのカラーリングのイメージになったのでしょうか。

高畑:鉛筆のボディが黄色なのは、チェコの文具メーカー、コヒノールの影響ですね。1889年の万国博覧会に出した「コヒノール1500」という鉛筆が、世界で初めて17種類も硬度のある、とても質の良い鉛筆だったんです。その鉛筆が、当時珍しい鮮やかな黄色で塗られていたので、“質の良い鉛筆=黄色”というイメージができ、他のメーカーも黄色で塗装するようになったと言われています。

その後、ディクソン社のタイコンデロガという鉛筆消しゴムによって、現在のイメージは確立されました。アメリカの人にとっては、“鉛筆といえばこれ”という商品です。

日本人は子どもの頃から、筆箱に鉛筆も消しゴムも一式揃えて持ち歩くという文化がありますが、アメリカでは鉛筆に消しゴムがくっついているのが当たり前なんです。

デジタル社会に告ぐ、アナログな文房具のもつ力

――『えんぴつとケシゴム』という絵本について。未就学のうちから楽しめる内容かと思いますが、これから初めて文房具に触れる子どもたちに、絵本を通してどのようなことを伝えたいですか。

高畑:そうですね、何かを伝えたいというより、この絵本に描かれていることを実際にやってみてほしいなと思います。鉛筆と消しゴムを実際に使ってみてほしい。使っている内に、お子さん自身が感じることがきっとあると思うんです。

この絵本には鉛筆と消しゴムを使った遊びがたくさん提案されていて、鉛筆でまっ黒にした上から消しゴムで絵を描いたり、迷路を作ったり道を作ったり。読んだらきっとやってみたくなると思うんですよね。この本をきっかけに、絵を描いてみて楽しいとか、こんな使い方ができるんだとか、気づいてもらえたらそれが一番だと思います。

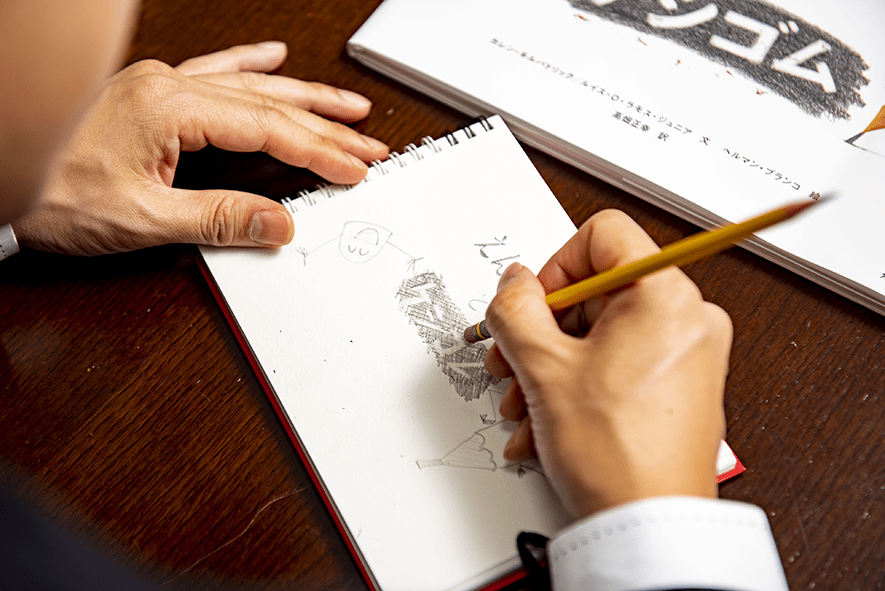

タイコンデロガを使って、表紙絵の模写。

――大人である我々も文房具に触れる機会が減っていますが、昨今は学校教育の場にもデジタルデバイスの活用が広がっています。こんな時代にこそ伝えたい鉛筆と消しゴムの魅力、ひいては文房具の魅力とは何でしょうか。

高畑:効率よく何かを処理していくという面では、確かにデジタルの方が便利です。コンピューターだからこそできる勉強の仕方ももちろんあるだろうと思います。

ただ、デジタルツールのできることは、あくまで誰かが作ったルールの範囲内なんですよね。例えば、「ここからここまで線が引けますよ」と誰かがプログラミングした範囲内だったら線が引けるわけですが、その外には引けません。

これから文部科学省が認可したタブレットが子どもたちに配布されたとして、例えば世界の偉人の顔に落書きができるかというと、きっとできないと思うんですよ。ノートの端にパラパラ漫画が作れるかというと、できないだろうと思うんです。それは、勉強には必要ないものと認識されているからでしょうけれど、そういうところから生み出されるものもあると思うんですね。

ここにも書きたい! と思ったときに、紙と鉛筆があればどこにでも書けるんですよ。アナログな文房具は、自由でいることが非常に簡単なんです。

それに、デジタルなデータはいつでも取り出せて保存もしやすいと思いがちですが、意外と失われやすいんです。ソフトが新しくなりました、というだけで前のデータが見られなくなったりしますよね。

100年前の人の日記が今でも読めるのは、それが紙に鉛筆で書かれているからです。何百年後にも変わらない普遍的な力が、紙と鉛筆にはあります。

――もしかしたら、この絵本の第三の主人公は、「紙」なのかもしれませんね。

高畑:まさにそうですね。絵本の最後にペンやクレヨンなど、実はその他の文房具が登場するんですが、唯一描かれていないのが紙なんです。

文房具たちが創造性を発揮するための地面のようなもの、すなわち紙の存在が、実はとっても大事なんですね。

この絵本自体、紙に描かれていて、あちこちの図書館やご家庭に置かれて後世に残していただけたら、とても嬉しいことだなと思います。

高畑 正幸

「TVチャンピオン」(テレビ東京)全国文房具通選手権に3連続で優勝し、文具王となる。文具メーカーサンスター文具にて10年間の商品企画を経て、マーケティング部に所属。2012年にサンスター文具を退社後、同社とプロ契約を結ぶ。著作に、『究極の文房具カタログ』(河出書房新社)、『文房具語辞典』(誠文堂新光社)などがある。