海の中をゆうゆうと泳ぐクジラは、地球上でもっとも大きい生物。海の中に住んでいますが魚類ではなく人間と同じように子どもをお乳で育てるほにゅう類です。

クジラは古くから童話や物語に登場し海の生き物の中でも人気者。また、北や南へ、深海から海面へと海を自由に回遊したり、一般に“クジラの歌”と呼ばれる鳴き声によってコミュニケーションを取ったり謎めいた生態が多く神秘的な魅力があります。生態系においても重要な役割を担い海の環境を守ってきた存在ですが、現在、海洋汚染などの環境問題によって生息地が脅かされ危機に瀕しています。

今回は、そうしたクジラの魅力やクジラを取り巻く環境問題を考えさせられる絵本をご紹介します。

クジラがしんだら

4、5歳~

「クジラがしんだら」

文/江口絵理 絵/かわさきしゅんいち 監修/藤原義弘

童心社 1,980円

日の光がまったく届かない深い深い海の底。そこに、“ドウ”と大きな音を立てて、マッコウクジラの死体が落ちてきました。食べるものがほとんどない深海の生物たちは、クジラの死体に一心不乱に群がります。ユメザメ、コンゴウアナゴ、タカアシガニ、ウニ、ダイオウグソクムシらが、クジラの肉をひとかけ残さず食べ、骨だけになった後も、骨を食べる虫・ホネクイハナムシがやってきて……。クジラの命の終わりから始まる、深海の世界の生き物たちのお話。

マッコウクジラは生きている間、深海にすむダイオウイカやプランクトンを食べ海の食物連鎖の頂点にいますが、死後、深海に落ちてからは逆に深海の生物達の食料となります。浅瀬と違ってじゅうぶんな食料のない深海では40トンを超えるクジラは多くの深海生物たちを支える栄養となるのです。

こうした海に沈んだクジラに集まってくる生き物たちのことを「鯨骨生物群集」と呼びますが、クジラは生きている間も死んだ後も海洋生態系の重要な役割を担っていることをこの絵本は伝えます。だんだん減りつつあるクジラが、ほかの生物たちに与えている影響について考えさせられる1冊です。

なみのむこうに

小学校低学年~

「なみのむこうに」

作/ブリッタ・テッケントラップ 訳/三原泉

BL出版 1,760円

エラは小さな船の上に一人ぼっち。ぽつんと暗い海に浮かんでいます。海の中からは「止まってはいけない。前に進んでいかなければなりません」と声がします。不安でいっぱいのエラのところへ白い鳥が灯りをくわえてやってきたり、ネズミイルカが波に乗るお手本を見せてくれたりします。そしてクジラは「海はね、くらくて、おそろしい場所にもなるけれど、あたらしい場所へとつれていってもくれる」と、船を背に乗せて励ましてくれます。空が明るくなり目をこらすと周囲には、一人で船に乗りエラと同じ方向へ進んでいく、たくさんの仲間たちがいたのです!

ページをめくると真っ暗な世界にぽつんと浮かぶ船と女の子、そんな印象的な絵から始まるこの絵本。暗い海は人生そのものを表しているのかもしれません。

真っ暗闇の中、自分でどの方向へ進むのか見つけなければなりませんが、灯りをともしてくれたり進み方を教えてくれたりして少しずつ乗り越えていきます。そして、真っ暗な海のことをよく知るクジラが共に泳ぎながら、航海することで新しい希望にたどりつくこともあることを優しく諭してくれるのです。

未来への不安や見えてくる希望を“一人ぼっちの航海”になぞらえた哲学的で味わい深い絵本です。

くじらのあかちゃん おおきくなあれ

3歳~

「くじらのあかちゃん おおきくなあれ」

文/神沢利子 絵/あべ弘士

福音館書店 990円

静かな南の海、お月さまに見守られながら、ザトウクジラのお母さんは赤ちゃんを生みました。お母さんは、かわいい赤ちゃんをヒレで抱いておっぱいを飲ませたり泳ぎ方を教えたり、かいがいしくお世話をします。そして赤ちゃんはどんどん大きくなり、ついに、お母さんや仲間のクジラたちと一緒に北の海へと旅立つのです。

クジラの赤ちゃんがどのように生まれ、お母さんがどれだけ愛情深く育てていくのかが優しく描かれています。

クジラは海の生き物ですが、私たちと同じほにゅう類なので海の中でおっぱいを飲んで育ちます。暖かで子育てしやすい南の海で赤ちゃんを生み、大きくなると餌が豊富な北の海へ旅立つ“回遊”という生態があるなどの点も分かりやすく伝えてくれます。

クジラの子育ての仕方から、赤ちゃんを想うクジラのお母さんの愛情が伝わる、心がほっと温かくなる絵本です。

ホッキョククジラのボウ 200年のたび

4歳~

「ホッキョククジラのボウ 200年のたび」

作・絵/アレックス・ボースマ 作/ニック・パイエンソン 訳/千葉茂樹

小学館 1,980円

ホッキョククジラは北極海とその近海だけで暮らす、200年以上長生きする種類のクジラ。ボウが生まれたころ、北極海はたくさんの帆を持つ大きな船が浮かんでいるだけでした。25歳ころ、子育てをしていたボウはクジラの脂肪を狙うやかましいエンジン音の船に追われます。150歳ころには北極海の海中で石油掘りが始まり、けたたましい音で子や孫の声が聞き取れなくなりました。そして現代、200歳を越えたボウのいる北極海では、クジラ達はたくさんの船のスクリューで体が傷つけられ釣り糸がヒレにからみつき、命を脅かされています。地球が温まり北極海の氷が溶け生態系も崩れました。200年を生きるボウの目に映った北極海の恐ろしい変化を描きます。

クジラの寿命はほかの動物よりも長く、中でもホッキョククジラは200年以上生きる個体も発見されています。ボウが生まれてから現代までの200年間、静かな北極海は大きな変貌を遂げました。「持続可能な開発目標」をうたうSDGsでも、人間の流すプラスチックごみによる海洋汚染や生態系への影響、温暖化による気候変動の危険が述べられていますが、人間の行いの影響を受け、今クジラたちは絶滅の危機にひんしています。

ボウの子孫たちが北極海で生きていくために、私たち人間がどう行動すべきなのか、環境問題について考えさせられる1冊です。

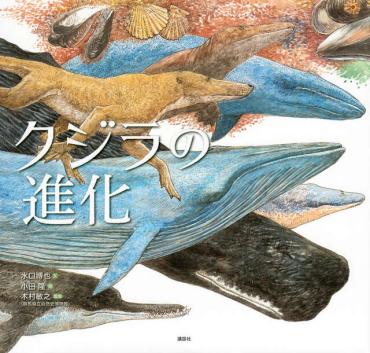

クジラの進化

小学校高学年~

「クジラの進化」

文/水口博也 イラスト/小田隆 監修/ 木村敏之(群馬県立自然史博物館)

講談社 2,090円

クジラの祖先は大昔に陸上に住んでいたほにゅう類の仲間です。5000万年前、背中と鼻先だけ水面に出して生活する“パキケタス”というクジラの仲間が現れました。この時はまだ4本足です。4000万年前には、後ろ足が退化し前足を胸ビレに姿を変え泳ぎやすい体形になった“バシロサウルス”が現れます。鼻の穴は顔から頭の上に移り、頭だけ海面に出すことで水中でも呼吸ができるようになりました。さらに、海中の小生物を食べやすいように歯が退化し口中に「ヒゲ板」というブラシ状の物が生えた“ヒゲクジラ”、逆に鋭い歯でイカなどを食べる“マッコウクジラ”が現れ、現代のクジラの姿となりました。限りない偶然の積み重ねでできた生命の奇跡を伝える絵本です。

海の中のほにゅう類・クジラは最初から海に住んでいたわけではなく、陸上から海の中へと生活の場を変え、海の生活に適するため5000万年をかけて今の姿へと進化を遂げました。最初は4本足だった姿が大きな海で生活するためにどう変わっていったのか、その長い進化の旅がダイナミックな絵で描かれています。

クジラの進化の系統図から「イルカもクジラの仲間なんだね」と知ることもできるので、水族館に行く前に海の生き物への興味を導くこともできる、生命の神秘を実感できる圧巻の科学絵本です。

今回はクジラがテーマの絵本を紹介しました。

次回は、「アイス」がテーマの絵本を紹介予定です。(8月公開予定)

お楽しみに。

その他にも、さまざまな切り口で本を紹介しています。

そちらもチェックしてくださいね。▶ブックセレクトを見る