小学生から読める、本格暗号ミステリーの最新シリーズ!

世界累計100万部超え、日本でも81万部売れている児童書の翻訳ミステリー『暗号クラブ』は「暗号を解きながら楽しく読み進められる」「小学生がドハマりする」「解読作業が楽しい」と、小学生やその保護者のみなさんから大人気!

本編全20巻、現在は続編シリーズ『スパイ暗号クラブ』が3巻まで発売中の「暗号解読」小説です。

最新シリーズ『スパイ暗号クラブ1』では、さらにパワーアップした暗号が、中学生になった主人公たち〈暗号クラブ〉の面々を待ち受けます!

シリーズ読者のみなさんも、未読のあなたも、大歓迎!

ここから読み始めて、お子さまが小説好き・ミステリー好きに育つことまちがいなしな傑作ミステリーを、どうぞおたのしみください!

目次

第1章 ただいま、バークレー!

第2章 潜入スパイ?

第3章 ライバル出現

人物紹介

第3章 ライバル出現

「全員そろったところで、あらためて始めましょう」

ジャクソン捜査官が言った。カクタニ捜査官がうなずき、口を開く。

「この講座に参加してくれた君たちは、『スパイ』という仕事について、すでにある程度は知っていると思う。では、さっそく聞くが、スパイとはどんなことをする人のことだと思うかね?」

テーブルの向かいにすわっている少年の一人が、まっ先に手をあげた。

「はい。国とか会社とかのために、敵やライバルがもっている秘密の情報を手に入れる人たちのことですよね。この講座のリーフレットに書いてありました」

「ご名答。よく覚えていたね。スパイといえば、映画007シリーズのジェームズ・ボンドなどを思いうかべる人も多いだろうが、現実の世界にも有名なスパイはたくさんいる。では、歴史上のスパイで、君たちが知っている人の名前をあげてみてくれ」

数人の手があがるなか、リカが指名された。

「……あの、日本では忍者の服部半蔵が有名です。あと、江戸時代に日本中を歩いて俳句を詠んだ有名な松尾芭蕉という人は、本当は徳川幕府のために、各地で情報を集めて回った伊賀忍者だという説があるって、YouTubeで見ました。本当かどうかはわからないけど……」

カクタニ捜査官が、興味深そうにヤギひげをなでる。

「なるほど。たしかに日本の忍者たちは、世界でも有名なスパイ集団だね。それに、俳人が忍者だったという説はおもしろい。他には?」

クインが発言する。

「最近の人で言うと、ロシアのプーチン大統領。ソビエト時代にスパイだったって聞いたことがあります」

「そのとおり。プーチンは、ロシアがソビエト連邦という国だった時代に、KGB(ソ連国家保安委員会)という組織に所属していた。正真正銘の元スパイだ」

エム・イーが目を丸くして言った。

「ひええ、知らなかったっ。大統領が元スパイなんて、びっくりだよね」

カクタニ捜査官が言う。

「ソビエト時代のKGBのように、アメリカにも国家の情報機関、つまりスパイ組織がある。それがCIA(アメリカ中央情報局)だ。それから、ジャクソン捜査官とわたしが勤務するFBI(アメリカ連邦捜査局)は、司法省に属する警察組織なんだが、テロやスパイ活動に対抗するための情報収集も行っている。

スパイ活動は、今も世界中で、盛んにくり広げられているんだ。なかでも、テクノロジーの発達によって、サイバー・スパイといって、コンピュータのネットワーク上で相手の秘密情報を盗んだり、重要なデータを壊したり、というような事件が急増している。だから、『産業スパイ』と呼ばれる、企業の機密情報を違法に盗みだす者たちを取り締まるのも、われわれFBIの仕事だ」

(産業スパイ……)

初めて聞く言葉を、コーディは新しいノートに書きつけた。

カクタニ捜査官が話を続ける。

「スパイの仕事は、人々の目にふれることはない。命がけで情報をつかんできても、誰かに感謝されることもない。それでもなぜ、スパイになろうとする人がいるのか? 他の仕事より報酬が高いということもあるだろう。だが、一番大事なことは、国の安全や市民の生活を守りたいという強い信念があるからだ、とわたしは思っている」

受講生たちは、真剣な表情で聞きいっていた──ただ一人、マットをのぞいては。

「さて、スパイに関する説明は以上だ。このあとは、みんなで自己紹介をして、それから各自のコードネームを決めてもらおうと思う。このコードネームは、最終日に行う捜査訓練で、仲間同士の通信に使ってもらうものだ」

(捜査訓練で、仲間同士の通信に必要なコードネーム!?)

コーディはエム・イーに顔を向けると、右手をにぎり、胸の下をトントンとたたいた。手話で「おもしろそう」という意味だ。

続いて、ジャクソン捜査官が一歩前に出て口を開く。

「では、わたしから始めるわね。わたしがFBI捜査官になったのは、シルヴィア・マティスという女性のおかげよ。シルヴィア・マティスは二十六歳のときに、黒人女性で初めてFBI捜査官になった人でね、彼女の伝記を読んで、わたしは大学へ行って刑事司法を学びたいと思うようになったの。FBIアカデミーでは、おもに諜報について学んだわ。諜報というのは、重要な情報を集めて、敵のスパイ活動に対抗すること。現在は、この大学に配置されて勤務中よ」

ルークが手をあげて質問する。

「FBI捜査官がここに配置されるちゅうことは、ひょっとして、大学にスパイがおるちゅうことですか?」

「驚くだろうけど、答えはイエスよ。大学ではさまざまな研究が行われているわ。ここUCバークレー校でも、核開発や、ITなどの分野で世界最先端の研究が行われているので、その情報がねらわれることもあるの」

コーディは目を丸くした。こんな有名な大学でスパイ行為が行われているかもしれないなんて、考えたこともなかったのだ。

今度は、カクタニ捜査官の番だ。

「わたしはFBIで、おもに犯罪とサイバー捜査を担当している。具体的には、情報の窃盗や産業スパイの捜査だ」

「暗号は? 専門じゃないんですか?」

クインが聞いた。

カクタニ捜査官が、にやりと笑った。

「フフ、われわれ二人とも、暗号解析官の資格をもっている。個人的に、暗号の解析はFBIの業務のなかで一番得意なものの一つだ」

「わたしもよ。だからこうして、未来のスパイ養成講座を開くことにしたの」

ジャクソン捜査官も、白い歯を見せて笑う。

「さあ、今度はあなたたちのことを聞かせて。わたしの右側の、あなたから始めてもらおうかな。名前と、この講座を受けようと思った理由を教えてちょうだい」

指名されたエム・イーが、にっこりしてうなずいた。いつもおしゃれなエム・イーは、着ているタイ・ダイTシャツの色に合わせ、茶色い髪の端をパープルにカラーリングしている。

「あたし、マリナエレナ・エスペラント。みんなエム・イーって呼びますっ。この講座を受けることにした理由は、暗号が大好きだから。友だちといっしょに暗号クラブを結成して活動してるので、暗号はいろんな種類を解く自信があります! 将来の夢は、FBI捜査官か、動物が好きなので、獣医さんです」

話し終えたエム・イーが、となりのコーディを見る。

「わたしはダコタ・ジョーンズ。コーディと呼んでください。ここにいる仲間たちといっしょに、バークレー小学校の暗号クラブにいましたが、九か月前、母がFBIアカデミーの研修生になったので、バージニア州に引っこして、おととい帰ってきたばかりです。わたしも暗号は大好きです。耳の不自由な妹がいるので、手話を使うことができます。──あと、母が警察官だったので、警察コードをいくつか知っています」

うなずいて聞いていたジャクソン捜査官が言った。

「そのTシャツ、いいわね。自分で作ったの?」

「あ……はい!」

このTシャツを選んでおいてよかった、とコーディは思った。

ジャクソン捜査官が、今度はルークに視線を向ける。

ルークがニューオーリンズ・セインツのロゴがついた野球帽を脱いだ。ちぢれ毛の黒髪は、サイドが刈りあげてある。去年までとは違う髪型だ。プロバスケット・チームのTシャツにスケボー用のハーフパンツ姿のルークは、前よりぐんと大きくたくましく、声も低くなっていて、コーディは胸がドキドキした。

「おれ、ルーク・ラヴォーちいいます。ルイジアナ州ニューオーリンズ出身で、今はばあちゃんと二人でこの街で暮らしてます。ばあちゃんはクロスワードとかアナグラムとか、言葉のパズルが好きで、おれもその影響ば受けて暗号が好きになりました。将来は、暗号に関係する仕事もいいけど、何か体ば動かす仕事──スポーツ選手か、国立公園のパーク・レンジャーをやってみたいち思うてます」

お次はクインだ。背がのび、顔がシュッと細長くなっている。コーディが初めて見るTシャツを着ているけれど、髪型のほうは相変わらず、ツンツンに立ててジェルで固めている。クインはその髪のあいだに指を走らせてから、言った。

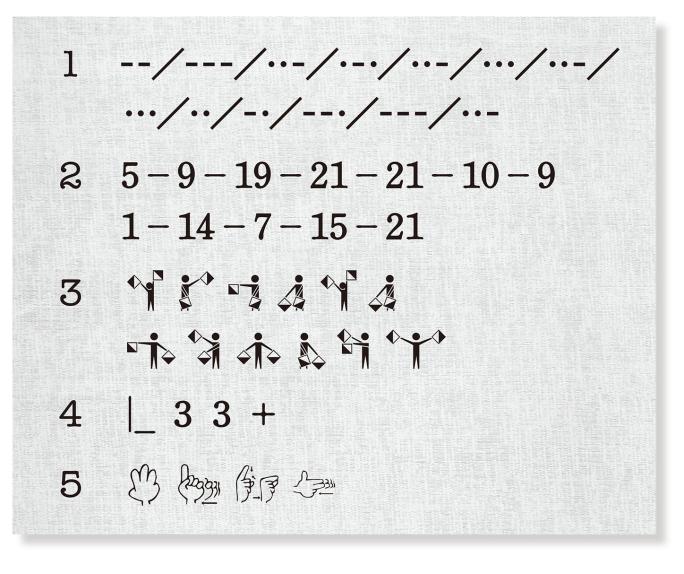

「オレ、クイン・キィです。両親は二人とも、ここの大学で数学の教授をやってます。オレも数学は得意なほうだけど、一番興味があるのはパソコンとゲームかな。自分でゲームのプログラミングをしたりしてます。将来はジャイアント・グローバル・ゲーム社みたいなでっかいゲーム会社で、ゲームを開発したいと思ってます。CIAかFBIで暗号解析官になる夢も捨てがたいけど……。あと、暗号に関してはオレ、軍隊で使われている暗号とモールス信号には自信があります。そんくらいかな」

そのあとはクインのとなりで、テーブルの端にすわっているリカの番だ。リカはモノトーンの水玉ブラウスにショートパンツを合わせ、かわいらしい雰囲気はまったく変わっていない。つややかな黒髪ボブの丈は、去年より短くなっている。

「あの……わたしはリカ・タケダといいます。日本の東京で生まれ育ったので、母国語は日本語です。この講座でいろんな暗号を学ぶのが楽しみです。お気に入りの暗号はLEETです。キーボード上の記号や数字でアルファベットを表すなんて、いいアイデアだなと思います」

「はい、ありがとう。じゃあ、今度はテーブルの反対側の人たち、お願い」

ジャクソン捜査官がうながすと、リカの向かいにすわっている少年が自己紹介を始めた。名前はサミール・パテル。クインと同じく、コンピュータの暗号に興味があるという。両親はIT業界で働いているのだそう。

次はおジャマじゃマットだ。マットはひと言、「どーも。マットっす」とだけ言って、口をつぐんでしまった。ジャクソン捜査官が聞く。

「オーケイ。もう少しあなたのこと教えてちょうだい。どうしてこの講座を受けることにしたの?」

「それは……将来スパイになりたいから。007のジェームズ・ボンドみたいな」

マットはそれだけ言うと、また黙ってしまった。去年までのマットなら、止められるまでおしゃべりを続けていたはずなのに。

(マット、あの態度はもしかして「中二病」ってやつ……!?)

コーディがそんなことを考えていると、ジャクソン捜査官が、マットのとなりの席の少年に名前を聞いた。少年が答える。

「フランチェスコ・ティエダです。この講座には、FBIで働いているお父さんが申し込みました」

「フランチェスコ、よく来たね。お父さんによろしく伝えてくれ」

カクタニ捜査官が声をかける。

フランチェスコのとなりは、双子の少女だった。顔かたちから服装までそっくりの二人は、顔を見合わせ、クスクス笑っている。

ジャクソン捜査官が聞いた。

「あなたたち、名前は?」

「わたしはリリーで、こっちはライリー。見てのとおり、双子でーす。わたしたち、テキサスから引っこしてきたばっかりなんです。ねーっ!」

リリーと名乗った少女が首をかしげ、ライリーに話のバトンをわたす。

「わたしたち、秋の新学期から、バークレー市立中学校に通うんです。だからうちのパパとママが、この講習おもしろそうだし、夏休みのうちにバークレーの子たちと仲よくなるのにいいんじゃないかって。ねーっ!」

今度はリリーが首をかしげ、ライリーがうなずいた。

「わたしたちも、スポーツ大好きなんです。チアリーディング、やってまーす!」

ライリーとリリーは二人で身をくねらせてルークに笑いかけた。さいわい、ルークは下を向いていて、気づいていなかったみたいだ。

(うわ……あの二人には気をつけなくちゃ)

コーディは胸の内でつぶやいた。

ジャクソン捜査官が双子の顔を見比べながら聞く。

「ところで、あなたたち二人のことは、どうやって見分ければいいのかしら」

「それは、トップ・シークレットでーす!」

リリーがライリーとケラケラ笑いあう。

「あら」

ジャクソン捜査官は薄く笑うと、全員に視線をもどした。

「さて、みんな、最初の課題に取りくむ準備はできている?」

スパイ志願者たちは熱心にうなずいた。カクタニ捜査官が立ちあがり、各自に大きな封筒を配ってまわる。その間、ジャクソン捜査官が説明した。

「あなたたちには、これから五日間にわたって、暗号の作成や解読方法、おもしろいスパイ道具の使い方、忍者の特殊技術、容疑者の監視と追跡法、小道具を使った変装法などを学んでもらいます。この講座を受けたあとは、一本のボールペンだって、重要なスパイ道具として使えるようになるはずよ」

子どもたちが笑った。

「いや、今のはけっして冗談じゃないぞ」

カクタニ捜査官がまじめな顔で言って、ポケットからボールペンを取りだし、掲げてみせた。

「実際、なんの変哲もないただのボールペンで、驚くほどいろんなことができるんだ。たとえばこれは、ストローにも、吹き矢にも、定規にも、スマートフォンのタッチペンにも、モールス信号を送信するのにも使える。もちろん、秘密のメッセージを書くのにもね」

ジャクソン捜査官が、にっこり笑って続ける。

「今配った封筒の中には、スパイ講座のフォルダが入っているわ。中には身分証、キャンパスの地図と暗号のリスト、『スパイ講座の手引き』とペンが入っているはずだから、確認してね。それから、身分証の空欄に各自の情報を記入して、リストにのっている暗号が解読できるかどうか、やってみて。みんながすでにどの程度知っているか、把握したいからね」

コーディはさっそく自分の封筒を開け、<外字>とスタンプが押されたファイルフォルダを引っぱりだした。中には講座で使う教材が一式入っている。一番上の紙が暗号リストで、下のほうに身分証がクリップでとめてある。

(わ、おもしろそう!)

コーディはさっそく、リストにのっている暗号の解読作業に取りかかった。

暗号クラブの五人は、五つの暗号をあっという間に解いてしまったが、他の受講生たちは長いこと奮闘していた。しばらくようすを見たあと、カクタニ捜査官が聞いた。

「暗号をぜんぶ解読できた人?」

半分くらいの手があがった。

「では、どうやって答えがわかったのか、教えてくれるかい?」

捜査官がさらに聞くと、クインが答えた。

「モールス信号は知ってたんで、最初にそれを解読したら、あとの答えはだいたい予想がつきました。どれも、使われている暗号の名前ですよね」

「かしこい推測だ、クイン。われわれ暗号解析官も、まさにそうやって解析作業を進めるんだよ。暗号のとっかかりさえ解読できれば、残りは楽に解くことができる場合が多い」

ジャクソン捜査官が次の指示を出した。

「それでは次に、各自のコードネームを決めましょう。『スパイ講座の手引き』の最初のページに記入欄があるわ。コードネームはどんなものでも、好きに決めてかまわないけれど、参考までに、歴史上有名なスパイのコードネームを紹介するわね。第一次世界大戦中ドイツの女スパイだったマタ・ハリは〈H21〉、第二次世界大戦中二重スパイとして活動したガルシアは、ドイツでは〈アラベル〉、イギリスでは〈ガルボ〉という名前で呼ばれていたそうよ」

コーディは、すでに暗号クラブで使っているコードネーム、〈コード・レッド〉をそのまま使うことにした。CODE(コード=暗号)は自分のニックネームCODY(コーディ)をもじったもので、レッド(赤)というのは自分の髪の色だ。手引きの記入欄に、本名とコードネームを書きこむ。

カクタニ捜査官が、一人ひとりにコードネームを聞いていった。暗号クラブのメンバーはみんなコーディと同じように、仲間内でのコードネームをそのまま発表した。エム・イーは〈ME〉、ルークは〈クール・ガイ〉、クインは〈ロック&キー〉、リカは〈千尋〉だ。

テーブルの向かいにすわっているサミールは〈スーパー・ソニック〉、フランチェスコは〈ウルトラ・ウルフ〉に決めたという。双子のリリーとライリーは、〈ピンク・ユニコーン〉に〈パープル・フェアリー〉だ。

(ユニコーンとフェアリーって……ちょっと子どもっぽすぎなんじゃ?)

コーディは心のなかでひそかに突っこんだ。

最後に残ったのはマットだった。カクタニ捜査官にコードネームを聞かれたマットは、顔を上げて肩をすくめた。

「あー、どれにしようかまだ迷っててー。〈デビル星人X〉か〈超絶ウルトラ大魔神〉、〈0007〉、それか──」

「どれでもかまわんよ。通信に使うものだから、なるべく短いものをすすめるがね」

カクタニ捜査官にうながされたマットは、一瞬考えたあと、心を決めたように記入欄に何かを書きこんだ。

「決めた! おれのコードネームは〈MJ〉だ。やっぱ、シンプル・イズ・ベストだよな!」

MJというのは、マット・ジェフリーズの頭文字だ。

(長いコードネームだと、忘れちゃうからでしょ……)

コーディが心のなかで突っこんでいると、ジャクソン捜査官の声が聞こえた。

「では次に、デッドドロップの場所を決めてもらうわよ」

「デッドドロップってなんですか?」

双子が聞いた。

「デッドドロップというのは、スパイが仲間とメッセージや重要な情報を交換する秘密の場所のことよ。自宅のドアマットの下や木のうろ、花壇の中など、暗号文を置いても外からわかりにくいような場所なら、どこでもいいわ」

暗号クラブのメンバーは、すでにそれぞれが秘密の連絡場所を決めている。エム・イーは家の前庭の植木鉢の中、ルークは住んでいるアパートの階段の下、クインは犬小屋の中、リカは玄関の畳マットの下、そしてコーディは、玄関の前にあるハイノキの支柱だ。

全員が決めた場所を申告すると、カクタニ捜査官が言った。

「デッドドロップの場所は、ぜったいに仲間以外の人間に教えてはいけない。君たちの場合は、スパイ養成講座の受講生以外には教えないよう注意してくれ。でないと、仲間内で共有する重要な情報が、外部の人間に漏れてしまう可能性があるからね」

マットが、鉛筆を鼻の下にはさみながら言う。

「ふぁーい。でもまあ、おれのデッドドロップのぞくやつなんか、いねえと思うけど。なんつってもゴミ置き場の空き缶の中だからな、ブハハ。おっと、鉛筆に鼻くそがついちまったぜ」

そのとき、コーディは、はっとした。おジャマじゃマットに、暗号クラブ全員のデッドドロップを知られてしまったことに気づいたのだ。

(しまった……。あとでまずいことにならなきゃいいけど……)