子どもたちが学校で一番楽しみにしている時間、それは“給食”の時間ではないでしょうか?

4時間目が終わるころには、おいしそうな匂いが漂ってきて、授業が終わると、いちもくさんで給食当番が給食室へ向かいます。机の上にナプキンを広げ給食のトレーをのせたら、みんなそろって「いただきます!」。おかわりを何回もする子や、みんなで食べると苦手なメニューもおいしく食べられるという子もいて、給食の時間は楽しいひとときです。

そんなおいしくて楽しい給食は、飽きないよう毎日ちがう献立が考えられています。子どもたちに必要な栄養がまんべんなくとれるように計算されており、さまざまな食材をおいしく食べられるよう工夫されたレシピは、給食に関わる全ての人たちの努力の結晶なのです。

今回はそんな「給食」をテーマにした絵本をご紹介します。普段は目に見えない給食の作られ方、献立の工夫、思い出などが楽しく伝わる絵本です。

給食室のいちにち

小学校低学年~

「給食室のいちにち」

文/大塚菜生 絵/イシヤマアズサ

少年写真新聞社 1,870円

山川さんはみどり小学校の栄養士。今日も給食を安全に作るための様々な準備をします。体調をチェックし白衣を着て帽子をかぶり、ほこりや髪の毛が入らないよう全身にローラーをかけ手洗いも2回行います。準備が整ったら食材のチェック。万が一食中毒などが起きた時に調べられるよう、各食材を50グラム保存しておきます。調理員さん達と今日の献立、カレーライスの手順と給食の量を打ち合わせ。3度洗って食材の汚れを取り、スパイスをバターでいためてカレールゥを手作りし、食材に火が通っているか、カレーの鍋の中を温度計で確認します。そして校長先生が最初に食べて味や安全を確認し、ようやく子どもたちに届けられるのです。

子どもたちが食べる安全でおいしい給食を作る一日を追ったこの絵本。食中毒などの危険性なく安全に食べられるように何度も行われるチェック体制、おいしい給食となるよう工夫を凝らした調理過程など、ふだんは知ることのない給食室の裏側を丁寧に見せてくれます。

給食は作るだけではありません。後片付けも大事なお仕事。食べ残しをチェックして献立を見直し、食器を洗い床まできれいに掃除をして明日に備えます。季節を感じ地元でとれた食材を使った栄養たっぷりの給食の献立も考えなくてはいけません。子どもたちの食育まで考えられている給食のすばらしさを、絵本でつぶさに伝えてくれます。

きゅうしょくたべにきました

4,5歳~

「きゅうしょくたべにきました」

作/シゲリカツヒコ

KADOKAWA 1,650円

ヒロトは学校の給食が大好きです。今日も献立表を見てワクワクしていると、風で献立表が飛ばされてしまいました。受けとったのは、雲の上の小鬼たち。献立表には、とってもおいしそうな名前ばかり。「シチュー……よだれがでそうななまえだ」。小鬼たちは鬼たちの食事を作る係ですが、みんなが残してしまい困っていたのです。そこで、給食の“シチュー”を食べにさっそく学校へ向かいました。子どもたちは「しかたないなぁ」と小鬼にこっそりシチューを食べさせようとしますが、そこに大鬼たちもやってきて給食室から大鍋ごとシチューを持っていってしまいました! さて、子どもたちの給食は一体どうなってしまうのでしょうか!?

学校の給食を食べに“鬼”たちがやってきた! という奇想天外なシチュエーション。給食室の窓を破って「ガラガラガッシャーン」と鬼たちが給食を奪っていき「大事件?」とびっくりしますが、最後は鬼も子どもたちもにっこりの大団円。みんなが夢中になるほどの給食のおいしさ、楽しさが伝わってきます。

なぜ小鬼たちが給食に興味を持ったのかの秘密は、お話しの始まる前の見返し部分にヒントが。おいしい学校の給食を小鬼たちが知る前と後で、どう変わったのかも知るとこができます。

意外と礼儀正しい大鬼や、レシピ研究に熱心な小鬼たちの姿もかわいく、隅々まで給食の魅力と面白さのつまった楽しい絵本です。

そらくんのすてきな給食

小学校低学年~

「そらくんのすてきな給食」

作/竹内早希子 絵/木村いこ

文研出版 1,760円

そらくんは小学一年生。今日から給食が始まります。メニューのクリームシチューは楽しみですが不安な気持ちもいっぱいです。なぜなら、そらくんには小麦粉のアレルギーがあるからです。そらくんは家から持ってきた特製お米パンを栄養士の大山さんに渡すと「おいしく作るから待っててね」と、大山さんはアレルギー専用の調理室で、そらくん用の小麦粉が入っていないクリームシチューを作ってくれました。他の子の給食と間違わないようにピンク色のトレイにのせて完成。そらくんには調理員さんが直接給食を持ってきて校長先生も中身を確認してから食べ始めます。アレルギーのある子のための給食ルールのおかげで、そらくんもおいしい給食を安心して食べることができました。

この絵本には、おいしい給食を「誰でも」安心して食べるために学校で行われている工夫が丁寧に描かれています。

描かれたきっかけは、2012年、東京・調布市で起こった給食のアレルギー事故でした。その事故から全国的に給食のアレルギー対応の見直しが行われ、そらくんのように安心で安全に給食を食べられるようになりました。

この絵本では調布市の対応の仕方がモデルとなっていますが、アレルギー専用の調理室は全国の学校で増えており、トレイの色替えも文部科学省の指針となっています。さらに、アレルギーの可能性を持つ食べ物や、万が一食物アレルギー症状が出た場合の情報も網羅されていて、「安全」であってこそのおいしくて楽しい給食なのだという強い想いが伝わる絵本です。

給食番長

5歳~

「給食番長」

作・絵/よしながこうたく

好学社 1,650円

1年2組には給食の時間に騒ぎ、給食の嫌いなメニューは残してさっさと遊びに行こうと唆す“番長”がいます。給食室では給食のおばちゃん達が残り物を見て泣く毎日。怒ったおばちゃん達は1年2組の教室に乗り込みお説教をしますが逆に「こんな給食なんてぜんぶ食べてやるもんか~」とさらに反抗する始末。がっかりしたおばちゃん達は次の日、学校から“家出”をしてしまいました。番長のせいだとみんなが怒りだし、番長は「給食くらいオイラたちだけで作って見せら」と、献立のビーフカレーとひじきのサラダを作りました。しかしみんなは「まずい」と言って食べてくれません。一生懸命作った食事を食べてもらえない悲しみをようやく番長は知り泣きそうです。はたして番長のところに、おばちゃん達は帰ってきてくれるのでしょうか……?

ここでは、親しみをこめて給食室の栄養士さん調理師さんのことを“おばちゃん”と呼んでいますが、おばちゃん達が子どもたちのことを考えて心を込めて作った給食なのに、たくさん残されるのはとっても悲しいですよね。そこでおばちゃん達は強硬手段に出たところ番長はその気持ちを知り、今度は率先して給食の時間を盛り上げる“給食番長”へと生まれ変わりました。

実際にも、食べ物の大切さを考え、できるだけ残飯が出ないように生徒たちが積極的に工夫する学校も多いそう。筆者の故郷の博多弁訳の文章がついていたり、給食の楽しさと作ってくれた人への感謝の気持ちを考えられるユーモラスな絵本です。

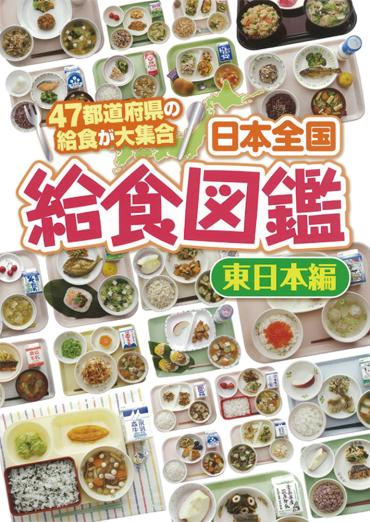

日本全国給食図鑑(東日本編)

小3~小6

「日本全国給食図鑑(東日本編)」

フレーベル館 4,950円

この本は、まさにタイトル通りの日本の各都道府県の特徴的な給食を紹介した本です。給食は、子どもたちに必要な栄養を届けることも大事ですが、さらに食育を考え地域の食材を使ったりその土地の伝統料理を献立に取り入れたり、食文化の継承や理解も大事な役割となっています。この本では、例えば北海道では新鮮な海の幸をいかしたイクラ丼給食、東京都では郷土料理“深川めし”給食、石川県では県の伝統野菜“そうめんかぼちゃ”を使った給食、などなど各地の食文化を伝える給食をたくさん紹介しています。生産量が少なくなっている地域食材について考えを深めたり、環境問題や地域経済などに関わる「地産地消」の考えを伝えたり、現代の給食の担っている大切な役割が分かる図鑑です。

各地の給食の姿を見ると、地域の食文化や食材の産地が非常によく分かることが伝わる1冊です。宮城県では特産物のずんだもちが給食に出たり長野県ではなんと松たけが給食に出ることも! ちなみに、子どもたちが大好きな献立“揚げパン”は、東京の小学校が発祥という情報や、世界の給食はどうなっている?などさまざまな給食情報も網羅されています。

子どもたちが学校給食の中で郷土の恵みを味わい触れることで、食文化や食の伝統を未来に受け継いでいくことができるのだと、給食の重要性や日本の食文化の豊かさを実感できます。

今回は給食がテーマの絵本を紹介しました。

次回は、「おばけ」がテーマの絵本を紹介予定です。(10月公開予定)

お楽しみに。

その他にも、さまざまな切り口で本を紹介しています。

そちらもチェックしてくださいね。▶ブックセレクトを見る