現代の科学を駆使すればティラノサウルスだって捕まえられるのでは⁉

そんな少年のような純粋な思いつきから、本書の企画は始まりました。本当は「本を作る」という目的ですら、単なる言い訳に過ぎなかったかもしれません。ただただ、「ティラノサウルスって捕まえられるのかな?」という疑問に答えが欲しくて、私たちは答えを知ってそうな方に会いにいきました。一応、企画提案書のようなものを持って…。

できなくはないんじゃないですか?

恐竜をはじめ古生物についての疑問が生まれた時に、図鑑編集部が頼りにしているのが、古生物ライターの土屋健さんです。膨大な知識量はもちろんのこと、それらをわれわれ編集者にも分かりやすく説明をしてくださるので、とてもありがたい先生です。

そんな土屋さんから「できなくはないんじゃないですか?」と言っていただけた時は、ほっとしました。しかし、そのあとに出された宿題がなかなかの難問でした。

「捕まえるだけなら。難しいのは世界観とか、どこまでやっていいのか、などのルール作りですよね?」

恐竜はできるだけ傷つけない

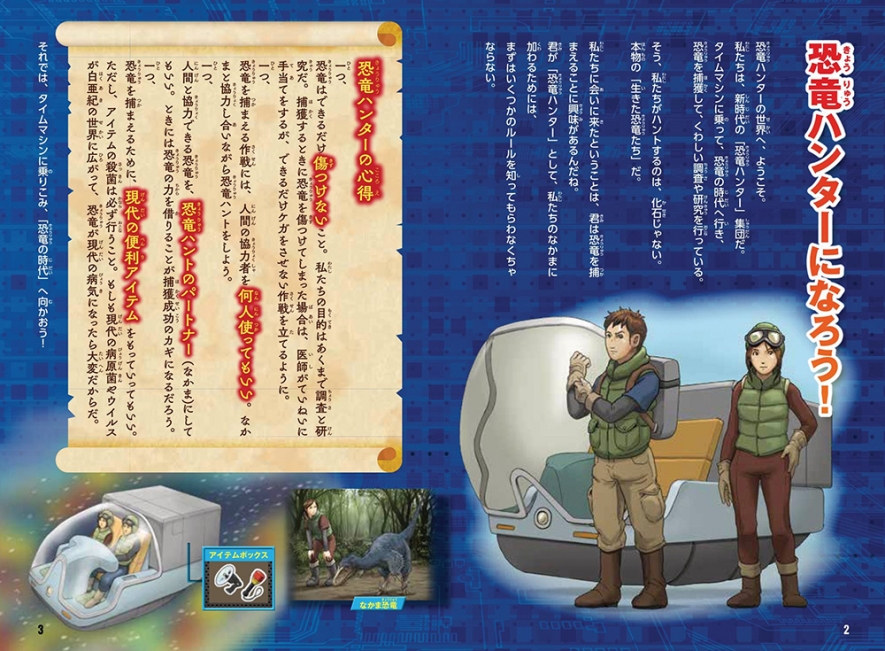

一度、編集部に持ち帰り、ルール作りをしました。それがこの「恐竜ハンターの心得」です。本を開いてすぐの3ページ目に載っています。

このルールが後々、「恐竜の捕まえ方」を考える際には足かせになることもある、と思うと、けっこう難しい作業でした。なかなか考えがまとまらないなか、最終的には「もしぼくらが恐竜ハンターだったら、何を気をつける?」ということを「ハンターの心得」としよう、と決めました。そうして決まった一番大事なルールが「恐竜はできるだけ傷つけない」ということ。あくまで研究が目的であり、恐竜たちを、恐竜の時代を傷つけないことを一番に考えよう、と定めました。

「恐竜の捕まえ方」を考えることは科学的思考の繰り返し

恐竜の捕まえ方は、土屋さんと編集部とで何度も会議を行って案出しをしました。恐竜の捕まえ方なんて、誰も考えたことがないので、実際に目の前に恐竜がいたとして、「さて、どう捕まえるか」と毎回考えるわけです。

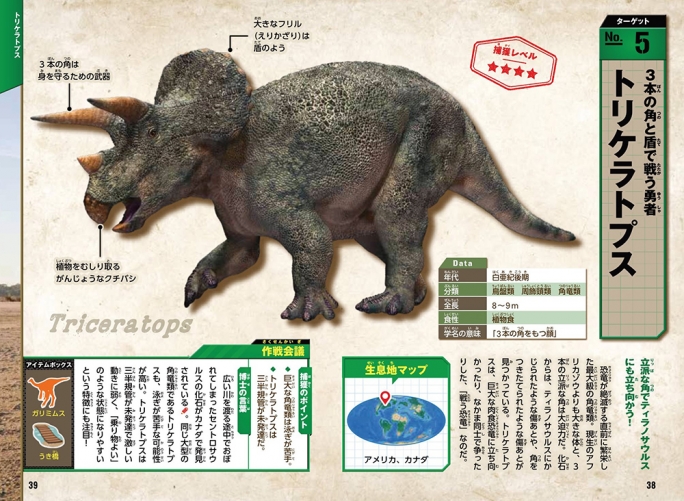

まずきっかけになるのは、土屋さんの知識。この恐竜はこれくらいの大きさで、こういう特徴を持っている、という情報から、「足は速いのか」「泳げるのか」「目はいいのか」など、捕まえるために重要な特徴を類推します。もし現代で同サイズの動物を、科学を用いて捕獲している例があれば、それも参考になります。さらに関連する論文や専門書を紐解き、捕まえ方のヒントが落ちていないか探します。そうやってアイデアをぶつけ合いながら、「これならば、できる」「これは逃げられそう」「捕まえられたとしても傷つけてしまう」などの可能性を整理し、構成していきました。

イラストが生まれると新たな発見が!

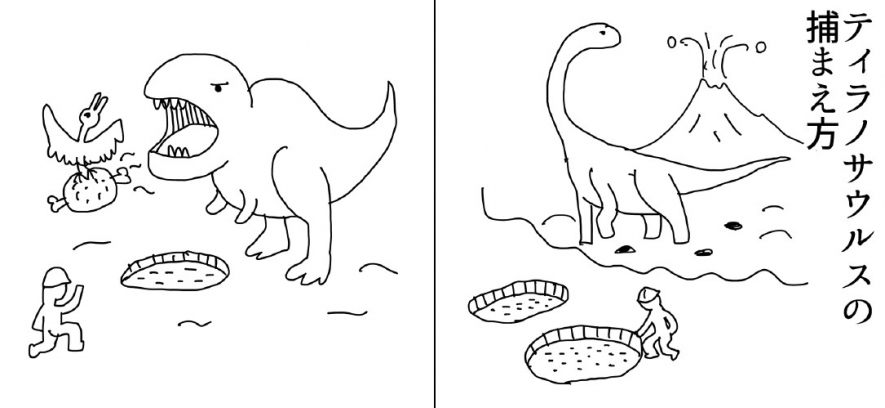

会議で「恐竜の捕まえ方」が決まったら、イラスト担当の川崎さんにラフを描いていただくのですが、イラストに起こしていただくと、想像していた「捕まえ方」が一気に具現化されます。そうすることによって、「思った通りだ!」と自信を深めることもあれば、「やっぱりこの捕まえ方には無理があるんじゃないだろうか?」と考えを改めることもありました。

① 分かっている確かな情報をまとめる

② 分かっている情報から類推される可能性の高い情報をまとめる

③ そこから起きそうな事象を想像する

④ イラストに起こし検証する

そうやって、ターゲットである恐竜たち1種1種について、捕まえ方を考えていきました。もちろん遠い過去のことですから、すべては想像の産物でしかありませんが、出来る限り「科学的な根拠」を追求し、リアルさを大切にしました。この①から④の繰り返しが、もっとも大変で、そして楽しい時間だったと思います。締め切りが迫り気持ちは焦っているのですが、毎回数時間に及んだこの作戦会議は、「理科の実験」みたいで、わくわくしたものでした。

みなさんも恐竜ハンターになった気持ちで!

ぜひ、みなさんもすぐにページをめくるのではなくて、「自分だったらどうやってこの恐竜を捕まえるかなぁ」と想像してから読み進めてみてください。急いでページをめくったところで、私たちが考えた1つの可能性が書かれているにすぎません。みなさんが自分で考えることに意味があり、その時間が楽しいのですから。それがこの本を2倍も3倍も楽しむコツだと思いますよ。みなさんなりの「恐竜の捕まえ方」を、ぜひ考えてみてください!