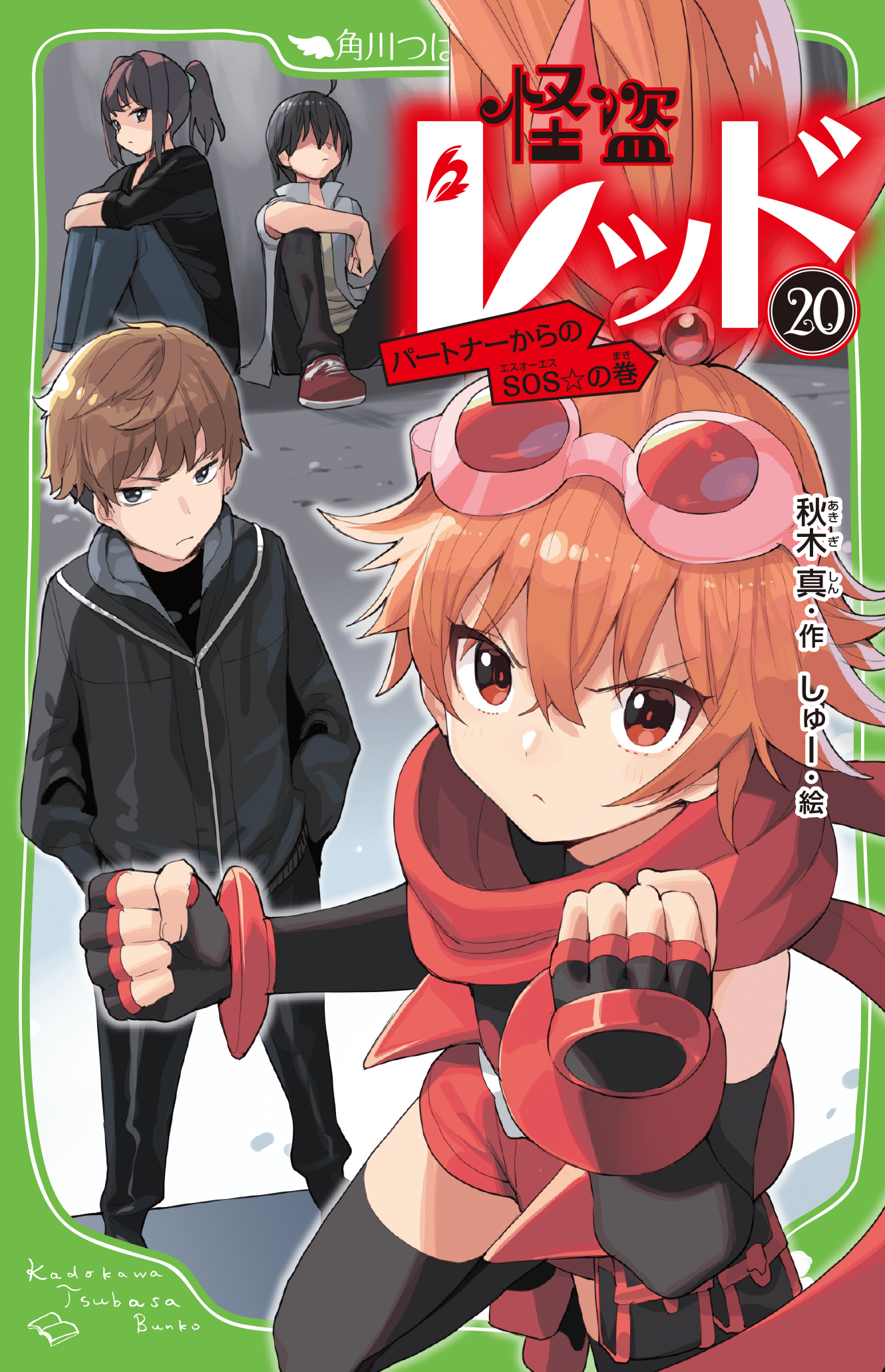

中学生だけど、みんなにはヒミツで「正義の怪盗」をやってる、アスカとケイ。

そんな2人のかつやくを描いた「怪盗レッド」シリーズは、累計135万部を超える、つばさ文庫の超人気シリーズです!

怪盗レッド20巻発売記念のスペシャル短編!

今回の主人公は、20巻のもう1人のヒロイン・桜子と、高校生探偵としてアスカとともに犯人を追う・七音(なお)のお話。

15巻で一度顔を合わせている桜子と七音。

20巻では「2人は同じ高校に通っている」としか書かれていないけど…じつは、こんな事件があったのです!

「ねえ、宇佐美さん。今日、学校におくれてきたのは、どうして?」

教室の窓ぎわの席にすわるわたし――宇佐美 桜子に、クラスメイトたちの視線が刺すように向けられている。

「…………?」

今は高校の昼休み。

クラスメイトは、お弁当を食べている人もいる。

そんな中で、急にきつい口調できかれて、わたしはとまどう。

わたしはわずかに顔を上げると、質問してきた相手を見る。

セミロングの髪に、つり目のはっきりとした顔立ちの女の子。

名前は……田野井さんだったはず。

「昨日おそくまで本を読んでいたせいで、寝坊して、1限目の授業に間にあわなかっただけよ」

わたしは、素直にこたえる。

昨日というか……今日の明け方まで、研究書を読んでいたんだよね。

「それ、本当?」

まちがいなく、本当のことなんだけど、田野井さんの向けてくる視線は、きついまま。

どうしよう?

なにかかみあっていない気がするけど、どう答えるのが正解なのか、わからない。

「わかってると思うけど、もう一度説明するわ」

田野井さんが言う。

ぜんぜん、わかってないから、助かる。

それに「もう一度」って言われても、田野井さんがクラスメイトとなにか話していたのは知っていても、わたしは考えごとをしていて、内容はきいてなかったんだよね。

そもそも、わたしに話しかけていたわけじゃないし。

それを「きいていて当たり前」というように言われるのも、理不尽だ。

と思ったけど、それは口にしない。

田野井さんは、イライラしたように、しゃべりはじめた。

「今日の1限目の体育の前、わたし、つけていたネックレスを外したの。それが、授業が終わったら、なくなっていたのよ。

今日の体育を休んだ生徒は3人いるけど、そのうちの2人は学校を休んでて、遅刻してきたのは宇佐美さんだけなの。

これが、どういうことかわかるでしょ?」

田野井さんが、きつい目で見つめてくる。

つまり、田野井さんが言いたいのは、こういうことだよね。

――わたしが、田野井さんのネックレスを盗んだんじゃないか。

それができるのは、わたしだけじゃないかって、こと。

反論することは、もちろんできる。

田野井さんの話は、わたしに疑いをかける根拠にとぼしいから。

彼女の言い分が、いかに論理的でないか、説明するのはかんたんだ。

でも、そんな反論をしたら、火に油を注ぐってことぐらいは、わたしにだってわかる。

学校っていうのは、そういう場所だ。

頭ごなしに「あなたが犯人でしょ」と名指しされていないだけ、まだいいほうかもしれないけれど……。

クラスメイトに目をやるけど、遠巻きにして、話にかかわるのを、ためらっている感じだ。

少し前まで、わたしはクラスの中では完全に浮いていた。

わたしは高校に在学しながら、大学の研究室にも出入りしている。

友だちと雑談をするのも苦手で、そもそも以前は、人と距離をちぢめる努力も、するつもりがなかったから。

最近は、少しずつクラスメイトと会話するようにはなったけど。 こういうときに、かばってもらえるほど、なかよくはない。

でもわたしは、本当にネックレスのことなんて知らない。

そして――

今ここで、どういう返事をするのがただしいかの判断もできない。

こんなとき、どうふるまえばいいかなんてこと、今までほとんど学んでこなかった。

やっと「友達付き合いというのを始めてみた」ぐらいなんだから。

こんなことに対応するのは、難しすぎる。

いったい、どうしたら……。

そのとき。

ガラッ

教室のドアが開く音がして、だれかがツカツカと、わたしと田野井さんのほうに、歩いてきた。

「――なにか、問題が起きているみたいね」

……えっ、この子って……!?

まっすぐにやってきて、わたしと田野井さんの前で立ち止まったその女の子は、にっこりと笑う。

「え~と…………、七音さん?」

「覚えていてくれてよかった。宇佐美さん、ひさしぶり」

目の前にとつぜん現れた彼女――深沢 七音さんは、にこっと笑顔を見せる。

彼女と会ったのは、たった一度だけ。

あれは……マサキといっしょに「ある大事件」にかかわっていたとき。

悪者におそわれそうだったわたしを、助けてくれたんだ。

あのナゾの少女が、今、わたしと同じ制服を着て、目の前に立っている。

……どういうこと?

わたしが混乱していると、田野井さんが、けげんそうな目を、七音さんに向ける。

「どうして、となりのクラスのあなたが、ここにいるの?」

七音さんって、となりのクラスなんだ。

学校のことについて、うとくて、ぜんぜん知らなかった。

「このクラスで、なにかトラブルが起きてるらしいって、きいてさ」

七音さんは、当たり前のように答える。

田野井さんは、七音さんの答えに、いらだったように顔をしかめる。

「そういうことじゃなくて。となりのクラスの、しかも1週間前に転校してきたばかりのあなたには、関係ないでしょ!」

田野井さんが、声をあららげる。

あ、七音さん、1週間前に転校してきたばかりなんだ。

それなら、わたしが知らなかったのも当たり前……でもないか。

田野井さんは、知ってたみたいだし。

やっぱり、わたしが学校生活に対して、無関心すぎるらしい。

「まあまあ、田野井さん。……こういうときは、第三者の冷静な視点というのも必要でしょ? 1つずつ整理してもいいと思うんだ。あなたにとっては、なくしたネックレスが返ってくればいいわけなんだから」

七音さんは、田野井さんにけわしい目を向けられても、平気な顔で言いかえしてる。

田野井さんも、そんな七音さんにあきらめたのか、大きなため息をつく。

「それなら本当に、冷静に判断してよね。この状況、だれがどう見ても、あやしいのは宇佐美さんでしょ」

「――そうでもないと思うよ」

七音さんが首を横にふって、まわりで聞き耳をたてていたクラスメイトも、ざわっとした。

「えっ……どういうこと?」

田野井さんが困惑したように、ききかえす。

「トラブルが起きたときは、まずどんなふうに物事が起きたのか、冷静に思いかえしてみるのが、一番だと思う。というわけで、あたしが調べたかぎりで、順序だてて説明させてもらうね」

七音さんは、田野井さんだけじゃなく、わたしやクラスメイトに向けて話しかけるように、顔をめぐらせる。

そのせいか、教室全体が、とりあえず七音さんの話をきいてみよう、という雰囲気に変わっていく。

「……わかったわ」

田野井さんは、不満そうな顔ではあるものの、うなずいた。

七音さんは、落ちついた声で話しはじめる。

「このクラスの1限目は、体育だった。田野井さんはネックレスをはずして体操服に着替え、授業に参加した。そして、授業が終わってもどってみると、ネックレスがなくなっていた」

七音さんの説明に、田野井さんはうなずく。

「その体育の授業に出なかったのは、クラスでは3人。そのうち2人は学校を欠席していて、宇佐美さんは遅刻で、あとから学校にきた。体育の授業中になくなったわけだから、ほかのクラスも当然だけど授業中。だれもが勝手に学校内をうろつけるわけじゃない。だから田野井さんは、遅刻してきた宇佐美さんが怪しいと考えた」

「そうよ! だって宇佐美さんを教室で見たのは、体育の授業からもどってきたときだったし」

田野井さんが、わたしを横目でにらむ。

そんなことを言われても、わたしはなにも知らないんだから、どうしようもない。

いったい七音さんは、どういうつもりなんだろう?

犯人がだれか、わかっているのかな。

「ところで、田野井さん。あたし、転校してくるときに確認したんだけど、この学校の校則では『アクセサリーは、学校内で表立ってつけないことを条件に可(高価なものは除く)』となっているのは知ってる?」

七音さんが、田野井さんの顔をのぞきこむ。

「ええ……そうよ。だから学校では見えないように服の下につけてたわ。それが今、関係あるの?」

アクセサリーを身につけることは、校則違反じゃないんだ。

アクセサリーに興味がないから、知らなかった。

「じゃあ、あなたがネックレスをしていることを、ほかのクラスメイトは知っていた?」

七音さんが、きく。

「ええ。友だちは知ってたわ。でも、友だちを疑ってるなら、見当ちがいよ。アクセサリーといっても高価なものではないし」

「でも、大事なものだったんじゃない?」

「どうして……! わたし、そんなこと言っていないけど」

七音さんの言葉に、田野井さんがおどろいた顔をする。

「そんな疑心暗鬼になる必要はないわ。みんな、あなたがネックレスを大事にしていることは知っている。。

もちろん、宇佐美さんもよ」

「じゃあ、どうして……!」

田野井さんは、じれったくなったのか、声をあららげそうになる。

「ところで田野井さん。ネックレスは、どこにしまったの?」

七音さんが、重ねてきく。

「教室で外して、かばんにしまっておいたわ」

「そのかばんは、教室にあったのね?」

「そうよ! だから、遅刻して教室にきた宇佐美さんが、あやしいって話になっているんでしょ」

そうだったんだ。

これまでの田野井さんの話には出てこなかったから、わたしには初耳だ。

たしかに、外したアクセサリーを更衣室においていたなら、わたしがうたがわれるのは、おかしいものね。

「でも、田野井さん。授業中の教室に入れるのは、遅刻した生徒だけじゃないでしょ?」

「どういうこと?」

田野井さんが、けげんそうな顔をして、七音さんを見かえす。

「たとえば、授業のない先生とか」

「先生!? それはそうだけど、先生は、生徒のかばんの中身までは見ないでしょ」

「そうだけど、……田野井さん。もしかしてネックレスを外していたとき、いそいでいなかった?」

「それは……ネックレスの留め金がなかなか外れなくて、授業におくれそうで、あわててたかもしれないけど……」

田野井さんの声は、だんだん自信なさげになっていく。

「かばんに入れたつもりのネックレスが、ちゃんと入っていなくて、教室の床に落ちてたら……そしてそれを、見まわりをしている先生が見つけたら、どうすると思う?」

「まさか……!」

田野井さんが、おどろいた顔をする。

「もちろん、ひろって預かるでしょ。あたし、ここにくるまえに職員室でちょっと、きいてみたの、アクセサリーの落とし物はありませんでしたかって。そうしたら、あるって。見せてはもらわなかったけど、それが田野井さんのものじゃないかな?」

七音さんの言葉に、教室がざわめく。

思ってもいなかった答えに、クラスメイトもとまどっているみたい。

「……わたし、確認してくる」

田野井さんはそう言って、走って教室を出ていく。

5分ほどして、もどってくると、田野井さんの表情はわかりやすく、気まずそうなものに変わっていた。

「……職員室にあった。先生が、教室に落ちてたのをひろったって……」

田野井さんが、言いづらそうにぼそぼそと言う。

その言葉に、クラスメイトがざわつく。

一方的に宇佐美さんのことをうたがってひどい、みたいな声もきこえる。

わたしとしては、うたがいが晴れたのなら、それでいいんだけど。

田野井さんは気まずそうだし、これで彼女の立場がなくなるほうが、かえってこまる。

どう言ったらいいのか、迷っていると、七音さんが、

「よかったわね田野井さん、アクセサリーが見つかって! 大切にしているものなんでしょう?」

人なつっこい笑顔で、ほがらかに言った。

「え、ええ……」

「大切なものをなくしたって思うと、取り乱しちゃうよね。でも、なくしものって、だいたい、ちょっとしたかんちがいだってことも多いの。誤解で決めつけて、クラスがギスギスしたら、つまらないわよね。おたがいに気をつけましょ!」

七音さんが、よく通る声で言う。

その明るいようすに、なんとなくみんながホッとした雰囲気になる。

ざわついていたクラスメイトが、静かになって、雰囲気も「見つかってよかったね」というものに変わっていく。

クラスメイトが流されやすいというよりは、七音さんがみんなの気持ちが収まる流れをうまく作った、というほうが正しそう。

どうしてだろう、七音さんの話し方って、ふしぎに説得力がある……と考えていた、そのとき。

「あの……宇佐美さん」

気づいたら田野井さんが、目の前にいた。

「うたがって、ごめんなさい」

田野井さんが、申し訳なさそうに頭をさげてくる。

「べつに気にしてないよ。七音さんが言ったみたいに、誤解がとけたなら、それでいいんだから」

わたしの答えに、田野井さんは、ほっと息をついている。

これで解決、とクラスメイトの集まっていた視線も、それぞれに散って、いつもの昼休みの教室にもどっていく。

ふぅ……。

なんとかなって、よかった。

それもこれも、七音さんのおかげだけど。

「ありがとう、七音さん。……また助けられたわ」

わたしは、七音さんに言う。

「誤解だったんから、あたしがこなくてもいずれとけていたでしょうけどね」

そうかもしれない。

けど、そのときはこんなふうにスムーズに、話は終わらなかったと思う。

うまく立ちまわれないわたしと、アクセサリーをなくしていらついていた田野井さんの間で、クラスが気まずいムードになっていたはず。

こじれずにすんだのは、やっぱり七音さんのおかげだ。

「ところで、宇佐美さん。……あのときのことは、どうにかなったの?」

七音さんが、ふいに声をひそめて、わたしにきいてくる。

あのときって……はじめて会った、七音さんに助けられたときのことだよね。

「う、うん、だいじょうぶ。あの日も今日も、ありがとう。すごく助かった」

わたしも小声で答える。

「そう。それはよかった」

七音さんは、それ以上はきいてこない。

わたしも、かるがるしく説明できないことだから、質問されないことが、ありがたい。

「七音さんっていったい、なにものなの?」

わたしは、代わりに気になっていたことをたずねる。

だって、どう考えたって、ただの高校生には思えない。

「会ったときに、ちゃんと言ったじゃない。――探偵だって」

七音さんは、少しだけ不満げに、頬をふくらませる。

探偵って……。

たしかに、ニュースでときどき名前をきく、高校生探偵の白里響みたいな人もいるけど……。

ああいう人は、ごくごく例外のはずだ。

七音さんが、同じっていうわけないだろうし。

わたし、ごまかされてるのかな?

「それはそうと、『さん』はいらないよ」

七音さんが、親しみのこもった笑みを向けてくる。

「そ、それならわたしのことも、桜子で」

名前呼びをする友だちなんて、はじめてだ。

ちょっと緊張しつつ、わたしもこたえる。

「これからよろしくね、桜子」

七音は、右手を差しだしてくる。

「こちらこそ、……七音」

わたしは、七音の右手を、おそるおそるにぎる。

――こうして、わたしと七音は、友だちになったんだ。

おわり

『怪盗レッドスペシャル』はこれからもつづくよ!

七音と桜子がかつやくする『怪盗レッド20 パートナーからのSOS☆の巻』は3月9日発売!