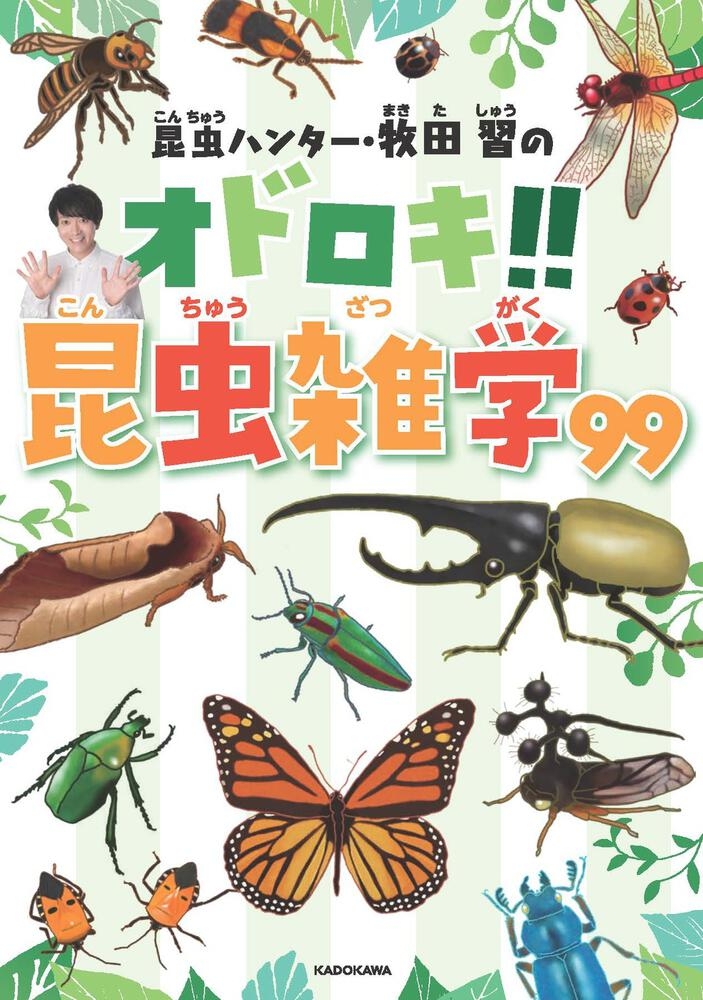

テレビでもお馴染み、東大生で昆虫ハンターの牧田習の初書籍「昆虫ハンター・牧田 習のオドロキ!!昆虫雑学99」。身の回りにいるちょっと気になる虫から、レア度100%の変わった虫まで、その魅力をイラストと共に解説しています。今回はその中から「クロシデムシ」「オンブバッタ」「ジャノメチョウ」をご紹介。

クロシデムシが 全身ダニまみれで飛ぶ姿はまさに「ダニライダー」

シデムシという昆虫を知っていますか? 漢字で「埋葬虫」とも書かれる、動物の死体に群がる自然界の掃除屋です。死体そのものや死体に集まるウジ虫(ハエなどの幼虫)を食べる習性があります。こんな話を聞くと不気味に思う人もいるでしょう。でも、大丈夫です! シデムシ界のスーパースターを紹介すれば、愛着を持ってもらえると思います。

日本最大のシデムシであるクロシデムシは、4cmを超えることもある漆黒のシデムシです。動物の死体に集まるほか、夜行性で灯りに飛んでくるその姿が衝撃的です。なんと、小さなダニを全身にたくさんまとっているのです。ダニだらけの体で動き回るその姿は、まさに「ダニライダー」です(笑)。

全身ダニだらけの理由は、ダニたちがクロシデムシの食べる動物の死体のおこぼれを狙っているからです。ダニたち、賢いですね。小さなダニたちが全身にへばりつきながらも、呑気に飛び回るクロシデムシ、とてもかわいくないですか?(笑)。

〈データ〉

名前:クロシデムシ

体長(成虫):2.5〜4cmほど

生息地:日本ほかアジア、ヨーロッパ

活動時期(成虫):5〜10月

特徴:真っ黒な体を持つ

採取難易度:★★

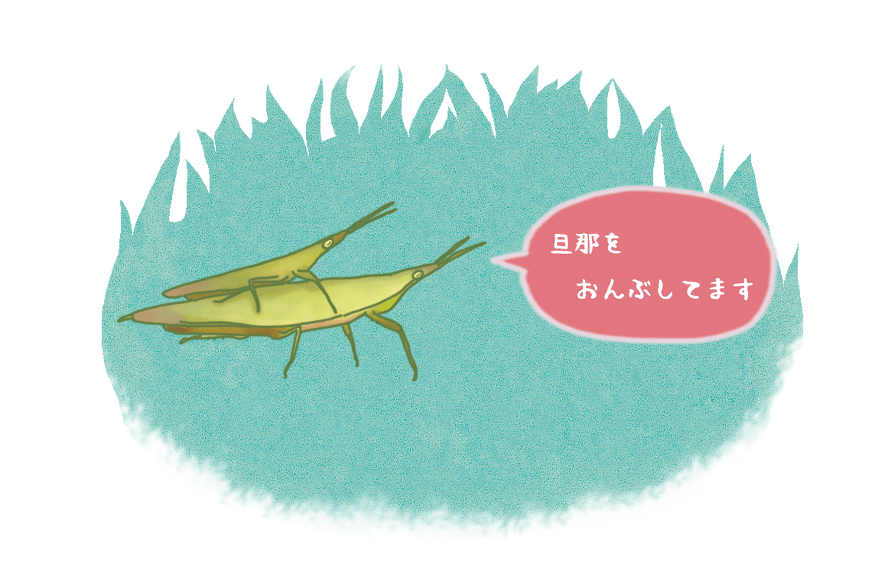

オンブバッタが おんぶしているのは子どもじゃなくて夫

草むらにいるたくさんのバッタたち。その中に、大きなバッタが小さなバッタをおんぶしているバッタのペアがいました! これはその姿のとおり、オンブバッタです。ところで、「おんぶ」しているところを見ると、この2匹を親子だと思う人が多いのではないでしょうか。しかし、これは親が子どもをおんぶしているわけではなく、メスの成虫がオスの成虫をおんぶしているのです。まさかの大人同士でのおんぶです(笑)。

でも、なぜメスはオスをおんぶするのでしょうか!? それはオスに自分の子どもをできるだけ多く残したいという思惑があるからです。オスはメスの背中にしがみつくことで、メスと交尾をする機会ができ、交尾したあともそのメスの背中にいることで、メスが他のオスと交尾するのを防ぐこともできます。オスは、自分の子孫を残せる可能性が高まるというわけです。

かわいらしく見えるオンブバッタのおんぶにも、オスの熱き思いがあるのです。

〈データ〉

名前:オンブバッタ

体長(成虫):オス2〜2.5cmほど、メス4〜4.5cmほど

生息地: 日本、朝鮮半島、中国など

活動時期(成虫):7〜11月

特徴:メスのほうが体が大きい

採取難易度:★

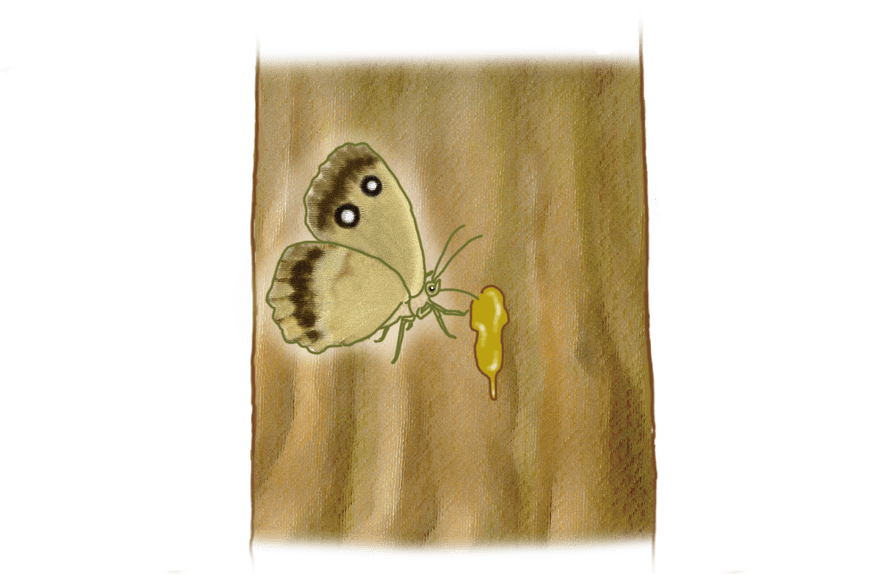

ジャノメチョウは 羽に目を持つ

ひらひらと舞うチョウたちは、自然界においていつも危険と隣り合わせです。クモの巣に引っかかってしまうかもしれないし、雨に濡れて飛べなくなるかもしれない……。そんな、数ある危険の中でも、鳥などの天敵はチョウにとって非常に怖い存在です。しかし、この天敵に対して、とある方法で食べられないようにしているジャノメチョウというチョウがいます。

ジャノメチョウは漢字で書くと「蛇目蝶」です。文字通り、「蛇=ヘビ」の目のような模様を羽に持つチョウなのです。これにより、天敵の鳥が近づいてきても、怖いヘビだと思わせることで、食べられないという作戦です。

たしかに、草むらの中でチラッとヘビの目のような模様が見えると、人間でもヒヤッとしてしまいます。しかし、このチョウを見つけるのはそれほど難しくありません。夏になると、樹液を吸いにやってきている姿を観察できます。本物のヘビには注意しつつ、ジャノメチョウの目とにらめっこしてみてください。

〈データ〉

名前:ジャノメチョウ

体長(成虫):5〜7cmほど

生息地:日本ほかアジア、ヨーロッパ

活動時期(成虫):6〜9月

特徴:メスのほうが大きい

採取難易度:★★

今回紹介した虫たちをはじめ、全99もの虫の小噺が詰まった「昆虫ハンター・牧田 習のオドロキ!!昆虫雑学99」、ぜひチェックしてみて。

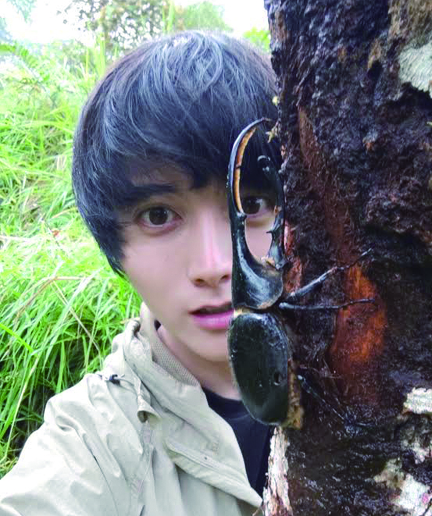

【プロフィール】

牧田 習(まきたしゅう)

幼少期から昆虫が好きで、高校時代には学会(日本甲虫学会、日本昆虫学会)に参加する。現在では海外の研究者と協同で昆虫研究を進め、新種を発表するなどして昆虫研究家として活躍している。