この小説、危険すぎ! 累計72万部の圧倒的人気シリーズ『絶体絶命ゲーム』待望の最新刊を、どこよりも早くためし読み!

気になる新キャラの2年生、クセモノぞろいの3年生を相手に、春馬たち1年生はどう戦う――!?

(毎週水曜日・全4回)

※『絶体絶命ゲーム』コミック公開中!

このお話は…

「渋神四星」の卒業式に合わせて、絶体絶命ゲームを仕掛けてきたのは、なんと2年生だった!

1年生vs2年生vs3年生、それぞれ4人のチーム対抗戦。

上級生が敵だなんて……

しかも、そのメンバーには、

きたない手段もためらわずに実行する、あの北条雅がいる!!

ひとまず第1のゲームを、未奈・栄太郎・亜沙美との協力プレイでぶじに切りぬけた、と思ったけれど――!?

※これまでのお話はコチラから

4 ペナルティーはルーレットで

控え室を出た春馬は、あたりを見まわす。

ここは、体育館だ。

1年生、2年生、3年生の3つの控え室が並んでいる。

『残り20秒よ』

校内放送で、ミロのカウントダウンがきこえてくる。

「いそがないと……」

指定された場所、中央棟3階にある特別室を目指して、春馬は駆けだす。

いつも、廊下は走らないように言われているが、それを守っている場合ではない。

廊下に出ると、階段を駆けあがる。

雅と快晴のすがたはない。

おそらく、春馬よりも早く控え室を出たのだ。

『……12秒……11秒……10秒……9秒……』

3階にあがってきた春馬は、廊下を駆けていく。

『……8秒……7秒……6秒……5秒……4秒……3秒……』

春馬は、特別室のドアの前にやってくる。

『……2秒……』

春馬はドアノブを回そうとするが、なぜか回らない。

「えっ!」

『……1秒……タイムオーバーよ!』

春馬は、その場で立ちつくす。

「……間に合わなかったのか?」

ドアが開いて、雅が顔を出した。

「あら、残念。ここまできていたのね」

「1年生は、ここで脱落か」

雅のうしろにいた快晴が、そっけなく言った。

2人とも、春馬と同じベストを着ている。

「ぼくは間に合っていた。だれかが、ドアのノブをおさえていたんだ!」

春馬が主張すると、雅がうんざりした顔をする。

「見苦しいわね。おとなしく奈落にいきなさい」

特別室を見まわした春馬は、天井に設置してある防犯カメラに目がいく。

「VARを要求する!」

VARとは、サッカーの試合で導入されているビデオ・アシスタント・レフェリーのことで、得点や重大なファールなどの場面を、ビデオで確認するものだ。

「そんな制度はないわ」

雅が言い捨てた。

「この部屋の様子は、防犯カメラで撮影されているはずだ。その映像で確認してほしい」

春馬は、設置してある防犯カメラを指さして言った。

「無駄よ。それに、妨害が反則だとは言われてないわ」

雅が言うと、ミロがあわてて首を横にふる。

「それは、ちがうわ。第1ゲームは『競走』だと言ったわよ。妨害は、当然、反則よ」

それをきいて、雅は不満そうな顔をした。

「VARをやってほしい」

春馬が、ミロにたのんだ。

「そうね、いいわよ。ゲームは公平じゃないと、おもしろくないわ」

そう言ったミロは、スマホで関係者に連絡する。

すぐに、防犯カメラの映像が、特別室のモニターに映しだされる。

雅が、ドアノブをおさえているのが映っている。

「やっぱりだ! 雅先輩がドアノブをおさえていなかったら、間に合っていた」

「そうみたいね。わかったわ、武藤春馬はセーフよ」

ミロが言った。

「妨害した雅先輩は、どうなるんですか?」

春馬が、雅に視線をむけながらきいた。

「ひとこと言わせてもらうと、故意じゃないのよ。たまたま、ノブをつかんでいただけよ」

「そんなの、みえすいた嘘だ!」

「証拠はあるの?」

雅が、いけしゃあしゃあと言った。

「はいはい、そこまでにして……。春馬は間に合ったので、1年生はゲーム続行よ。そして、雅は、春馬の走行妨害よ。今回は注意だけにしておくけど、あまりにひどいルール違反をすると、ポイントをマイナスにするわよ」

春馬は不満だが、これ以上は、どうにもならないようだ。

そのとき、モニターに1年生の控え室が映った。

未奈、栄太郎、亜沙美が心配そうな顔をしている。

「それでは、最下位の1年生チームには、ペナルティーよ」

ミロが言うと、春馬の着ていたベストの『S』『E』『P』『H』『N』の文字が、順番に光っていく。そして、光がとまった文字は、『S』だ。

「Sって、なんだ?」

春馬が身構える。

どびゅっ!

ベストの首のまわりから青くてどろどろした液体のようなものが飛びだし、春馬のシャツの襟元から服の下に入った。

「こ、こ、これは……!」

青い液体の正体は、どろどろのスライムだ。

ベストの『S』はスライム(slime)のSだった。

柔らかいスライムは、ぬるぬると肌の上をつたっていく。

まるで、体の上をカタツムリがはっているようで、全身に鳥肌がたつ。

「うわぁ、うわぁ、うわぁ…………。ひっ……ひっ……ひっ……ひっひっひっ……」

あまりに不快で、春馬はおかしな声を出した。

モニターに目をむけると、控え室にいる未奈、栄太郎、亜沙美も悶絶している。

チームメートにも、春馬と同じペナルティーがあるようだ。

「……こ、こ、これは……、いつまで……耐えないと……ならないんだ?」

春馬が、体をくねらせながらきいた。

「下に落ちるまでよ。それにしても、ペナルティーが一番軽い『S』でよかったわね」

「こ、これで一番軽いペナルティーなのか……」

スライムはゆっくりゆっくりと時間をかけて、春馬の体をつたって床に落ちた。

「それでは、第1ゲームの獲得ポイントを発表します」

「これで、ポイントがもらえるのか?」

快晴がきいた。

「あれ、説明してなかったかしら?」

ミロがきくと、春馬たちがうなずく。

「まぁ、いいわ。1位の3年生チームには、プラス3ポイント、2位の2年生チームにはプラス1ポイント、最下位の1年生チームはそのままよ」

ミロが言うと、モニターに結果が表示される。

1年生チーム 10ポイント

2年生チーム 11ポイント

3年生チーム 13ポイント

5 学年リーダーたちの心理戦

「それじゃ、3人とも、第2ゲームのブースに移動して」

ミロが言った。

そこには、弧を描くように3つのブースが5メートルくらいの間隔をあけて配置されている。

ブースからは、ほかのブースにいるものの横顔が見えるようになっている。

「チームメートはどうするんだ?」と春馬がきいた。

「彼らには、やってもらうことがあるわ。あなたたちは、自分の席について」

ミロに言われて、春馬は、『1年生チーム』というプレートのブースに入る。

快晴は『2年生チーム』のブース、雅は『3年生チーム』のブースに入る。

ブースの机には、ノートパソコンがおかれている。

パソコンのディスプレイには、大きな長方形が3段×6列に仕切られた図が映っている。

『これから、第2ゲームの説明をするわよ』

ミロの声は、控え室にいる9人にも聞こえるように校内放送で流れる。

『第2ゲームは「プレイヤーはどの教室にいる?」よ。控え室にいる3年生チームの翔、武蔵、咲子。2年生チームの凛子、大将、ミッシェル。1年生チームの未奈、栄太郎、亜沙美の9人は、教室にかくれるプレイヤーよ。ドアが開いたら西棟にある18の教室の、どこかに移動して。そして、3人のリーダーが、どの教室にプレイヤーがいるかを当てるという、縁日にある当てくじのようなシンプルなゲームよ。リーダーが選んだ教室にプレイヤーがいたら、1人につきプラス1ポイント。そして、当てられたチームは1人につきマイナス1ポイント』

ミロは、春馬に顔をむける。

『例をあげると、春馬が選んだ教室に、もし3年生の咲子がいたら、1年生チームは1ポイントがプラスされて、3年生チームは1ポイントがマイナスされるのよ。わかった?』

そのとき、モニターに、体育館に造られたプレハブ小屋のような3つの控え室の入り口が映る。

『それじゃ、控え室のドアをオープンよ!』

ミロが言うと、モニターの中の、3つの控え室のドアが開いた。

控え室から、それぞれのチームの生徒が出てくる。

『プレイヤーは3分以内に、西棟のどこかの教室に入って。ゲームがスタートしたら、教室を移動することはできないわよ』

モニターには、控え室から出てきた生徒が西棟にむかうすがたが映る。

『リーダーのパソコンでは、チームメートがどの教室にいるのか、わかるようになっているわよ』

ミロの声が、校内放送で流れる。

春馬は、このゲームの仕組みについて考える。

ミロは、「どの教室にプレイヤーがいるかを当てるという、縁日にある当てくじのようなシンプルなゲームよ」と言っていた。

だが、これはそんなシンプルなものではない。

チームメートのいる教室を、リーダーだけが知っているというのが肝心なところだ。

これは、対戦相手の2人のリーダーの微妙な表情を読みとって、どの教室にプレイヤーがいるかを当てる、読心術を使ったゲームだ。

つかみどころのない性格の雅の態度から、3年生チームのメンバーのいる教室を推理するのはむずかしい。

快晴の性格は、どうだろう?

2年生とはほとんど接点はないが、彼のうわさはきいたことがある。

成績優秀で、性格は温厚だというものだ。

しかし、今日の印象はまるで別人だ。

春馬が視線をむけると、快晴と目があった。

「武藤春馬、きみは今日まで、ぼくのことを知らなかっただろう」

「そんなことありません」

「知っていたとしても、眼中になかった。ぼくたち2年生は、きみたちから見たら透明人間みたいなものだ。いや、透明人間だから『きみたちから見たら』という表現はおかしいか……。どちらにしても、ぼくたちのことを、先輩だと思ったことはないだろう」

「ちがいます」

「まぁ、いいよ。今日、1年生は、眼中になかった2年生に負けるんだ」

「勝手なおしゃべりはやめてよ」

ミロに言われて、春馬と快晴は口をとざした。

『ゲームスタートまで、残り5秒よ。残り4秒、3秒、2秒、1秒、0。はい、そこまでよ。もう教室の移動はできないわよ』

ミロの声が、校内放送で流れた。

春馬がディスプレイを見て、チームメートのいる教室を確認する。

未奈は3年4組の教室。

栄太郎は2年1組の教室。

亜沙美は2年6組の教室にいる。

「それではいよいよ、リーダーに教室を選んでもらうんだけど、まずはチュートリアルを見せてあげるわ。答える順番がきたリーダーは、例えばこういうのよ、『1年3組を選びます!』」

ミロが言うと、壁のモニターに『1年3組』が映る。

教室には、だれもいない。

「はい、はずれ。これで教室は残り17になったわ」

春馬がディスプレイを見ると、1年3組が黒塗りされている。

「これを、3回やってもらうわよ」とミロ。

「答える順番は、どうするんだ?」

快晴がきいた。

「第1ゲームの到着順よ。最初にここにきたのは3年生だったわね」

ミロに言われて、それまで下をむいていた雅が顔をあげた。

「第1ゲームは、わたしたちには簡単だったわ。身体能力が飛びぬけている相沢武蔵が、ジャンプしてCボタンを押して、一瞬、開いたドアから、わたしが出てきたのよ」

雅が自慢げに話した。

「雅先輩、3チームの実力を考えると、3年生の脅威になるのは、1年生チームですよ」

快晴がとうとつに言った。

「だったら、なに?」

「まずは、1年生をたたくのが最善策じゃないですか?」

雅は、じっと快晴を見ている。

「……そうね。春馬のいとおしい人が、かくれている教室でも当てようかしら」

雅がほほ笑みながら言う。

「ぼくを動揺させる作戦ですか?」

春馬がきいた。

「滝沢未奈が、好きなんでしょう?」

「そ、そんなこと……。そういうのは卑怯ですよ!」

雅の直接的な質問に、春馬はつい反応してしまった。

「顔が赤くなったわよ。未奈のかくれている階を当ててあげるわ。それは1階かな? 2階かな? 3階かな? ウワァ、春馬ってわかりやすい。未奈がいるのは、3階ね」

春馬は表情をかえないようにしていたのに、なぜか見破られてしまった。

「次は、教室を当てるわよ。1組かな、2組かな、3組かな、4組かな、5組かな、6組かな。……これで教室もわかったわ」

「……はったりだ!」

「いいえ、本当にわかったわよ。でも、いきなり未奈を当てたら、春馬が落ちこみそうだから……。とりあえず、栄太郎か亜沙美を当てるわ。2人は、未奈とはちがう階にいる可能性が高いわね。普通なら、いつも使っている1階にいるんでしょうけど、ここは裏をかいて、2階ね」

春馬が、思わず唇をかんだ。

「本当にわかりやすい。何組にいるのかな? これから言う数字に、すべてイエスで答えて」

「いやです」

春馬が拒否するが、雅はかまわずにつづける。

「1」

「やりません!」

「2」

「……」

「3」

春馬は答えない。

「4」

雅は、口をとざした春馬をじっと見る。

「5」

「……」

「雅、時間のかけすぎよ! どの教室なのか、早く答えなさい」

ミロが、いらついた口調で言った。

「せっかく読心術で春馬の心を読んでいたのに、邪魔しないでよ」

「いいから、どの教室か答えなさい」

ミロが、せきたてた。

「春馬に『これから言う数字に、すべてイエスで答えて』と言ったあと、1のときだけ『やりません!』と返事をしたわ。そして、2からは無言だった。だから……」

「それは……」

あわてて口をはさんだ春馬は、はっとなった。

雅は、この反応を知りたかったのだ。

「そうか、1組に栄太郎か亜沙美がいるのね。ミロ、決めたわ。2年1組よ」

「2年1組でいいのね」

ミロが確認する。

「いいわ」

雅が言うと、モニターに『2年1組』の教室が映る。

そこに、栄太郎がいる。

「正解よ! 3年生チームはプラス1ポイント。1年生チームはマイナス1ポイント。そして、ペナルティーよ!」

ミロが言うと、モニターに映った栄太郎が、体をふるわせる。

「これにも、ペナルティーがあるのか!」

春馬がきくと、ミロは平気な顔で答える。

「ごめんなさい。また、言うのを忘れていたわ」

モニターの栄太郎は、床に倒れて体をけいれんさせている。

「栄太郎に、なにをしたんだ!?」

「おしえられない。ウソ、これよ!」

床に倒れた栄太郎の映像がアップになると、ベストの『E』が光っている。

「この『E』って、もしかして……」

「さすが、春馬。勘がするどい! 『E』は『electric shock』。電気ショックよ。でも、心配しないで、死ぬことはないわよ。多分……」

ミロがおどけて答えた。

モニターの栄太郎は床に倒れたまま、なかなか起きあがれない。

「本当に大丈夫なんだろうな?」

春馬が、不安そうにきいた。

「この世界に、絶対は存在しないのよ」

「……栄太郎の居場所を当てられたのは、ぼくのせいだ。ペナルティーを受けるなら、栄太郎じゃなくて、ぼくじゃないのか?」

「リーダーが倒れたら、このあとのゲーム進行が遅れるでしょう。それで、プレイヤーにペナルティーがいくようにしたのよ」

「そんな……」と春馬はつぶやいた。

「ゲームを再開するわよ。次は、2年生チームが答える順番よ。快晴、答えて!」

「………………」

快晴はノートパソコンのディスプレイを見て、じっと考えている。

「はぁぁぁぁ……、なによ。今度はだんまりなの? もう、スムーズに進まないわね」

ミロは、大げさに頭をかかえる。

春馬は、快晴の行動を不審に思う。

このゲームは、雅がやったように、読心術の勝負だ。

対戦相手の言動を観察して、どの教室にプレイヤーがいるかを推測するのだ。

それなのに、快晴はディスプレイばかり見ている。

なぜだ?

「——2年3組」

快晴は重そうに口をひらく。

「2年3組でいいのね」

ミロが確認すると、快晴がうなずいた。

モニターに、『2年3組』の教室が映った。

教室には、だれもいない。

「ハズレ! すか、すか、すか、すかよ!」

ミロが、いら立ちをぶつけるように言った。

「第1ラウンドの最後は、1年生よ。春馬、どの教室か答えて!」

春馬は、教室の名前を読みあげながら、雅と快晴をじっと見た。

雅は、無表情で黙ったまま。

快晴は、じっとなにかを考えていて顔もあげない。

読心術で、2年生と3年生がいる教室を当てるのは無理のようだ。

春馬は、ディスプレイを見た。

18ある教室のうち、1年3組と2年1組と2年3組の3つが開いて、残りは15。

3年4組には未奈、2年6組には亜沙美がいるので、この2つの教室は選べない。

残り13の教室のどこかに、2年生と3年生6人がいる。

いや、そうじゃない。

1つの教室に1人とは、決まっていない。

リスクは高いけど、チームメート3人が1つの教室にいれば、当てられる確率は下がる……。

「春馬、どこの教室を開けるの、早く答えなさいよ!」

ミロに言われて、春馬は覚悟を決める。

「こうなったら、勘にたよるしかないな。……1年1組だ」

「1年1組でいいのね」

ミロが確認すると、春馬は「いいよ」と答える。

モニターに『1年1組』の教室が映るが、そこにはだれもいない。

「ハズレ! すか、すか、すか、すかよ!」

ミロが、楽しそうに叫んだ。

モニターの映像が切りかわり、ここまでの結果が表示される。

1年生チーム 9ポイント

2年生チーム 11ポイント

3年生チーム 14ポイント

第3回へ続く(6月7日公開予定)

スリルの頂点をゆく絶対的人気シリーズ。

最新刊『絶体絶命ゲーム13』は、6月14日発売!

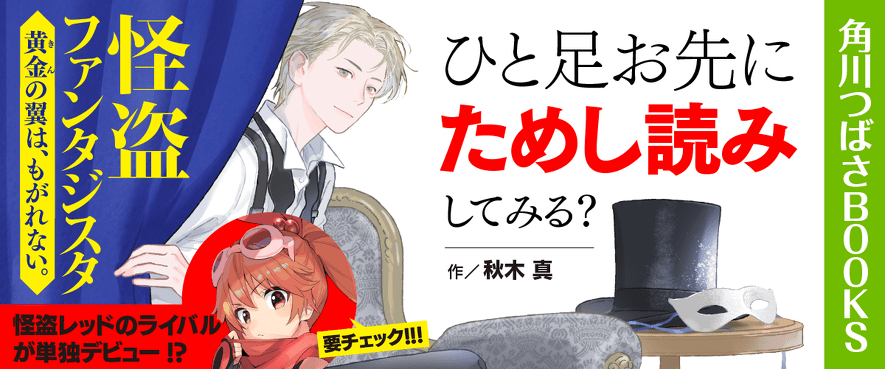

おすすめ先行連載!

▼その他のためし読みもチェック▼