「うわ、ますます魔女っぽい」

「これが魔法の大鍋です。薬を作るのはもちろんのこと、これで魔法湯をわかして飛びこめば、どんな魔法や呪いも落とすことができます。でも、人間には扱えません。この鍋は、魔気で作った炎でなければ、温められないんです」

「それって、人間のあたしじゃ火もつけられないってこと? なら、先生の魔法を解くなんて、絶対無理ってことなんじゃない?」

「ちちち。あきらめるのは早いですよ、松谷さん。そこで、あそこにある魔気収集ポットの出番というわけです」

ハムスターは今度は棚の上を指差しました。

そこにあったのは、丸いティーポットでした。真っ黒で、なんだか不気味です。

「ティーポット?」

「純粋な魔気をとりだすティーポットです。魔気がたりなくなった魔女は、魔物を捕まえては魔気にして、このポットに入れるんです。すると特別なお茶になるので、それを飲んで、力を高めるんですよ。今回はそれを松谷さんに飲んでもらって、鍋に火をつけてもらいます。あ、そうだ。横にメガネがあるでしょう?」

「これのこと?」

いさなは、横に置いてあったメガネを手に取りました。ティーポットに比べると、こちらはどこにでもあるような普通のメガネに見えました。

「これも魔法の道具なの、おっちょこ先生?」

「そうですとも。これには強いまじないがかけてあって、普通の人間でも魔物が見えるようになるんです。これで松谷さんでも、魔物を捕まえることができるようになりますよ。ちゃっちゃと集めて、早くわたしを助けてください」

早く早くと言われて、いさなは困ってしまいました。

「だけど、魔物を集めるって言っても……だいたい、魔物なんて、そう簡単に見つからないでしょ?」

「そうでもありませんよ。人間に見えないだけで、けっこう身近にいるものです。手始めに、松谷さん、あなたの魔物を捕まえましょう」

「え?」

「憑いてますよ、魔物」

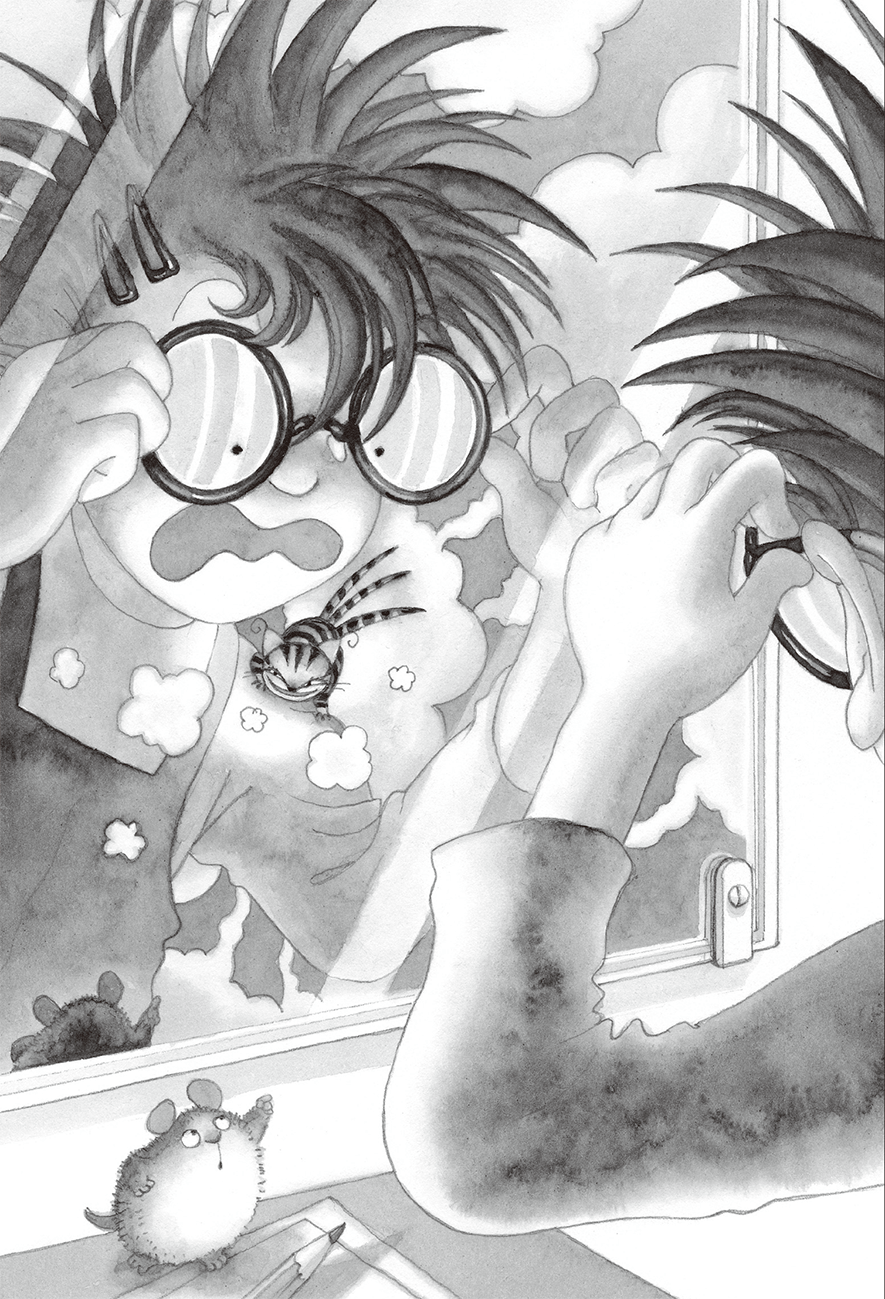

いさなは大慌てでメガネをかけて、大きな鏡の前にとんでいきました。

「げっ!」

本当にいました。肩のところに、ぷくっとした奇妙な生き物が乗っていたのです。

大きさは卵くらいで、色はイチゴのように赤く、黒い縞模様がついています。体や顔つきは猫に似ていますが、しっぽは三本もあり、しかも先が槍のようにとがっています。耳の先はくるりとカールしていて、目は月のような銀色。大きな口は、にししと、意地悪そうな笑いをうかべています。

あまりにびっくりしたので、いさなはこおりついたように動けなくなってしまいました。はらいのけたいのに、腕はぴくりともしません。やっとのことで声をしぼりだしました。

「おっちょこ先生……こ、こ、これ、なに?」