外に出られない子どもたちのための、こいのぼりの秘密の仕事とは?

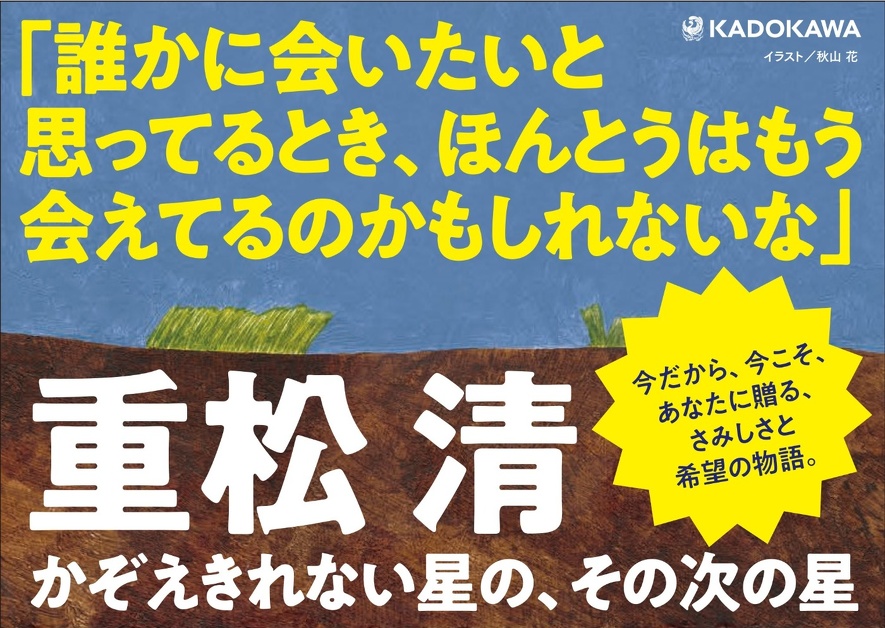

重松清『かぞえきれない星の、その次の星』試し読み 第3回

教科書でもおなじみ、数々の名作を書いてきた重松清さん。

最新小説『かぞえきれない星の、その次の星』が発売中です。

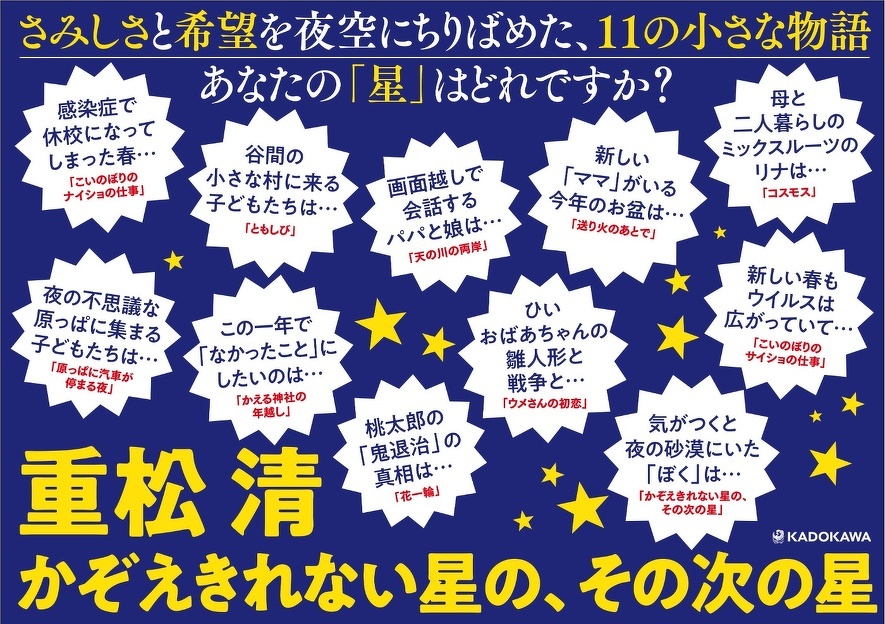

この本は、11の小さな物語が収録された短篇集。

新型ウイルスが流行し休校がつづく春の夜に、こいのぼりたちが起こした奇跡、

離れて暮らしてオンラインで会話する、パパと幼稚園児の娘が迎えた七夕の夜、

外国人の母と二人暮らしの少女の悩みとコスモス畑の風景――。

いまの時代を生きる読者に響く物語が詰まった、「さみしさと希望」の作品集です。

本書から、冒頭の1篇「こいのぼりのナイショの仕事」をヨメルバで全文公開!

全3回に分けてお届けします。

前回まではこちら

その話を引き取った校長先生は、「問題は、初めての連中がうまく泳げるかどうかなんだが……」と苦笑して、「ご先祖さまから受け継いだものを早く思いだしてもらわないとな」と言った。

もともと、こいのぼりは夜ごと泳いでいたのだ。いたずら好きのタヌキやキツネが暇つぶしに人をだまし、河原では河童が身をひそめ、ときどき天狗が山から降りてきていた頃の話だ。

こいのぼりは真夜中に、子どもたちにそっと声をかける。

起きなさい、さあ、外に出よう――。

そして、おとなたちは誰も知らない、こいのぼりの秘密の仕事が始まるのだ。

いまでは、その仕事はほとんど忘れられている。こいのぼりが泳ぐには、真夜中の町は、もう、明るすぎるのだ。

それでも、年に一度だけ、限られた子どもたちのために、こいのぼりは昔のように夜空を泳ぐ。今年は、限られた子どもたちが、そっくりそのまま、町じゅうの子どもたちになってしまったのだ。

「ねえねえ、校長先生」

男子が言った。「ぼくも手伝いたいんだけど、だめですか?」

それを聞いて、女子も「わたしも!」と声を挙げた。

「ありがとう。でも、きみたちはいつものとおり留守番だ」

「えーっ……」「残念……」

残念なのは校長先生も同じだ。手伝わせてやりたいのはやまやまでも、子どものこいのぼりには任せられない。この仕事になにより必要なのは、夜空を力強く泳ぐたくましさと、人間の子どもが安心して身も心も委ねられる頼もしさ――要するに、おとなの優しさなのだ。

「でも、ベランダのこいのぼりは、ぼくたちより、もっと小さいんじゃないですか?」

「小さくても、真鯉も緋鯉も、おとなだ」

「だって……」

「おとなにしかできない仕事なんだよ、これは」

諭すように言って、話を終えた。

ほんとうは、子どものこいのぼりに留守番をさせる理由は、別にある。

子どものこいのぼりが元気いっぱいに夜空を自由に泳いでいると、それを見る人間の子どもたちの中には、フクザツな思いになってしまう子もいるかもしれない。いいなあ、楽しそうだなあ、と元気のよさをうらやましく思って、ひるがえって自分のことを思うと、寂しくなって、悲しくなって……。

せっかくのプレゼントが逆効果になってしまってはいけない。

夜の闇に紛れ、星の光に導かれて、こいのぼりが訪ねるのは、部屋の外に出られない子どもたちの夢の中だから――。

*

長い入院生活を送っている子どもは、ときどき空を飛ぶ夢を見る。

戦争や災害や、その他いろいろな事情で、しばらく外で遊べなくなっている子どもも、そう。

科学的に理由を考えるなら、おそらく「無意識」や「深層心理」、あるいは「抑圧」「願望」「解放」といった言葉が並ぶはずだ。

でも、それだけでは説明がつかないこともある。

この国では、子どもたちが空を飛ぶ夢を見た報告が最も多く寄せられるのは、四月の終わりから五月半ばにかけて、だという。

*

その夜、おとなたちが寝静まった頃、現実の希望ヶ丘の夜空は、子どもたちの夢の世界の夜空と入れ替わった。

満天の星の下、何十匹ものこいのぼりが空を泳ぐ。それぞれの背には、子どもたちが乗っている。

校長先生は、入学したばかりの一年生を五人も背に乗せた。まだ一度も教室で友だちと会っていない五人は、とてもうれしそうに空から町を眺め、おしゃべりをして、笑っていた。

保健室の先生が乗せた六年生の男子二人は、外で遊べない欲求不満がよほど溜まっていたらしく、先生の背中でプロレスごっこを始めてしまい、「ねえ、落っこちないでよ」と先生をはらはらさせる。

町じゅうの子どもたちが空を飛び交って、歓声を挙げて笑い合う。静かすぎた春の寂しさを埋め合わせるように、星明かりのもと、子どもたちははしゃいで遊ぶ。

こいのぼりのほとんどは、子どもたちを乗せて空を泳ぐのは初めてだった。最初のうちはさすがに危なっかしい泳ぎ方で、子どもたちがヒヤッとする場面もないわけではなかったが、一匹また一匹と、ご先祖さまから受け継いだものがよみがえって、すいすいと泳ぐようになった。ツバメは張り切りすぎて、スナック菓子のおまけについていた紙製の真鯉にまで声をかけていた。校長先生も最初は正直、まいったなあ、と思っていたのだ。ところが、いざ仕事を始めると、その真鯉が最初にこいのぼりの本分を思いだして、みごとな泳ぎっぷりを披露したのだから、この世界もなかなか奥が深い。

小児病棟の子どもたちもいる。

まわりの子より頭一つ大きな少年が、こいのぼりの尾びれにまたがって、背筋をピンと伸ばしている。細くすぼまった尾びれに乗るにはコツが要る。颯爽と乗りこなす少年は、これで三年連続、空を飛ぶ夜を過ごしている。小児病棟ではすっかり古株だ。

ああ、今年も、なんだな……。少年を背に乗せたこいのぼりのおじいちゃんは、心の中でつぶやく。退院できなかったのを悲しむべきなのか、再会できたことにとりあえず安堵すべきなのか。よくわからないまま、おじいちゃんは、少年が落っこちないよう加減しながら身をくねらせる。

「いいぞ、もっともっと!」と、少年の元気いっぱいの声が夜空に響く。現実の少年は、数日前から容態が悪化して危篤状態に陥っている。気管に人工呼吸器のチューブを挿入されて昏々と眠りつづけ、お父さんにもお母さんにも、もう「さよなら」の一言すら届けることはできないのだが。

初めてこいのぼりの背に乗る子もいた。先月入院したばかりの女の子だ。まだ小学校に上がる前のその子は、最初は怖がりながら下界を覗き込んでいたが、慣れてくるとどんどん元気になって、知らない子と空中ですれ違ったときには、ハイタッチまで交わした。

それを見た別の子どもたちもハイタッチを真似するようになり、やがて声もかけ合うようになった。

「学校が始まったら遊ぼう!」「うん、約束だよ!」「元気になったら一緒に遊ぼう!」「待ってるよ!」「また会いたい!」「会えるよ、絶対に!」……。

背中に響く子どもたちの声を聞きながら、こいのぼりたちは、ちょっと泣いた。

だからその夜遅く、希望ヶ丘には少しだけ雨が降った。

(「こいのぼりのナイショの仕事」了)

ほかの短篇は、『かぞえきれない星の、その次の星』書籍でお楽しみください。

『かぞえきれない星の、その次の星』

重松 清

かぞえきれないものを、ときどき見たほうがいい。

ぼくたちは皆、また間違えてしまうかもしれないから――

【収録作品】

●「こいのぼりのナイショの仕事」

感染症がひろがり休校になってしまった春、子どもたちのためにこいのぼりが企んだのは……。

●「ともしび」

昔むかし、いくさに敗れた人たちを迎えた村は、今は「きみたち」――自分の居場所をなくした子どもたちを、迎える村になった。

●「天の川の両岸」

感染症流行で、大切な相手であればあるほど会えない日々。パパは毎日、画面越しの娘と会話する。

●「送り火のあとで」

亡くなった母を迎えるお盆、今年は新しい「ママ」がいる。ぼくと姉の揺らぐ気持ちは……。

●「コスモス」

ミックスルーツのリナはお母さんと二人暮らし。友達からは、「日本人っぽい」とも「日本人離れ」とも言われて――。

●「原っぱに汽車が停まる夜」

原っぱで遊ぶ、大勢の子どもたち。夜だけ現れるこの不思議な場所に来る子たちには、「影」がない。

●「かえる神社の年越し」

なかったことにしたいこの一年の切ない願いを託されて、神社の「かえる」たちは年を越す。

●「花一輪」

鬼退治のため村に逗留中の桃太郎の一行。なかなか動かない彼の狙いとは……。

●「ウメさんの初恋」

もう先が長くないというひいおばあちゃんのウメさん。彼女のおひなさまと戦争の話を聞いた私は……。

●「こいのぼりのサイショの仕事」

新しい春もウイルスは猛威をふるっている。おとなだけの「ナイショの仕事」ができない僕たちだって、できることをしたいんだ。

●「かぞえきれない星の、その次の星」

気がつくと、「ぼく」は夜の砂漠にいた。星空の下、出会った「おじさん」と話したのは……。物語と世界の真実を示す、最後の一篇。

雑誌「小説 野性時代」掲載作に書き下ろしを加えた、全11篇